Cet article a initialement été publié en introduction au dossier « La Fiction politique (XIXe-XXIe siècles) » qui reprend les actes de la journée d’étude et de la table ronde d’écrivains organisées par le Groupe phi et New York University.

En épigraphe de ce volume, et en écho à la faucille et au marteau « pop » de Warhol choisis en illustration de tête, je placerai cette citation de Brecht par Benjamin, dans ses notes du 6 juillet 1934, prises lors de son séjour à Svendborg :

Supposons que vous lisiez un excellent roman politique et appreniez ensuite qu’il est de Lénine. Vous changeriez votre opinion sur eux deux, et dans un sens défavorable aux deux.

Ces deux phrases sont le détail d’un passage passionnant des écrits autobiographiques de Benjamin portant sur sa discussion avec Brecht à propos de Kafka1 ; elles prennent place en clausule d’un débat sur la valeur de l’écriture, où se trouvent articulées éthique et esthétique :

Brecht, au cours de la conversation d’hier : « Je pense souvent à un tribunal, devant lequel j’aurais à déposer. “Dites donc ? Êtes-vous vraiment sérieux ?” Je devrais alors reconnaître : pas tout à fait sérieux. « […] Parfois je me demande si ce ne sont pas finalement les seuls écrivains qui arrivent à quelque chose : je veux dire les poètes substantiels. » Brecht entend par là les poètes qui sont tout à fait sérieux. Et pour expliquer cette conception il part de la fiction suivante : admettons que Confucius ait écrit une tragédie et Lénine un roman. On ressentirait cela comme inadmissible, déclare-t-il, et comme un comportement indigne d’eux. « Supposons que vous lisiez un excellent roman politique et appreniez ensuite qu’il est de Lénine. Vous changeriez votre opinion sur eux deux, et dans un sens défavorable aux deux. »

La suite porte sur les « deux types littéraires », selon Brecht, de « l’auteur visionnaire et sérieux et l’auteur réfléchi et appliqué », qui soulèvent « le problème de Kafka » : « Auquel des deux groupes appartient-il ? Je sais : la question ne peut être tranchée » soutient Benjamin (qui annonce un peu ici le Barthes de « la réponse de Kafka »). Et c’est pour Brecht, contrairement à Benjamin (ils ne cessent sur ce point de se disputer), « le signe que Kafka, qu’il considère comme un grand écrivain, a échoué, tout autant que Kleist, Grabbe ou Büchner. » […] Car chez Kafka, selon Brecht, « l’aspect parabolique est en conflit avec l’aspect visionnaire. » Et Benjamin de le citer encore : « La précision de Kafka est celle d’un esprit imprécis, chimérique. »

En conclura-t-on que Lénine n’aurait jamais pu écrire une « fiction politique » et que Kafka, lui, n’a écrit que cela (sans même le savoir, tout occupé à ses chimères, ajouterait Brecht) ? Ou remarquera-t-on surtout que la « fiction » imaginée par Brecht (Benjamin emploie précisément ce terme ici) est elle-même une extraordinaire micro-fiction politique de l’écriture, une microfiction quasi-kafkaïenne au demeurant, où l’aspect parabolique le dispute à son tour à l’aspect visionnaire – si l’on considère que ces mots sur la fiction léniniste sont prononcés par Brecht quelques semaines seulement après le « Congrès des vainqueurs » qui marque le début de l’ère stalinienne et des premières grandes purges soviétiques ?

Quoi qu’il en soit, ce prélude épigraphique au présent volume a pour fin de souligner d’emblée les raisons principales qui ont suscité l’organisation d’une journée d’étude puis la publication de ses actes : si l’on sait (à peu près) ce que signifie le syntagme « roman historique », personne ne s’accorde à définir celui de « roman politique » ; si l’on est prompt à désigner ce qu’une fiction « a de politique », on est plus embarrassé pour reconnaître en quoi cette dimension politique pourrait définir en propre une telle fiction ; si l’on a pris, avec Susan R. Suleiman, l’habitude de penser plus aisément la dimension politique de la fiction comme relevant du « roman à thèse », nombre d’auteurs très éloignés de ce genre d’exercice de l’autorité énonciative conduisent pourtant à penser leur fiction comme foncièrement politique.

Conformément à la tradition du Groupe phi (Groupe de recherche en poétique historique et comparée), le point de départ est donc d’abord théorique et lexical, en portant sur la possibilité même d’une « fiction politique » – complémentaire ou distincte de l’idée d’une « politique de la littérature », et de ses développements liés aux divers travaux contemporains sur « l’engagement littéraire », le « storytelling », la « communauté », la « vulnérabilité », etc. Et à ce point de départ s’ajoute une contrainte née des circonstances d’élaboration de la journée d’étude – liées aux spécialités des deux coordinateurs : le choix de placer ce questionnement sur la balance entre XIXème et XXIème siècles – deux moments-clés où puiser exemples et points d’appui textuels concrets.

Nous sommes ainsi partis de la fausse évidence que revêt le syntagme « fiction politique » : serait-ce un sous-genre du roman ? une figure d’engagement énonciatif ? une modalité de l’ethos auctorial ? un effet de lecture ? une expression en son fond pléonastique ? voire une pure chimère théorique ? À dire vrai, les mots « fiction » et « politique » ne font pas forcément aussi bon ménage qu’on pourrait le penser a priori, et la question se pose de savoir comment les associer sur le plan lexical (syntagmatique) et sémantique. Car quand bien même l’on partirait d’une formule simple – « fiction politique », où la « fiction » est substantive et où « politique » est un simple adjectif qui la qualifie (et en restreint l’extension) –, dès lors que l’on déplie le qualificatif, on peut le rattacher à plusieurs usages substantivés de « politique » : signifie-t-il du politique ou de la politique ? Ou seulement de la « police », pour poursuivre du côté des distinctions qu’a établies Jacques Rancière (le grand absent-présent de ce volume), en comptant (la politique) ou non (la police) la « part des sans-part2 » ? Et si l’on change de langue (puisque c’était l’un des objets, également, de cette journée d’étude : penser en anglais la fiction politique), la difficulté demeure, inchangée – puisque « Political Fiction » peut recouvrir aussi bien les syntagmes de Fiction of the Politics / the Political /the Policy / or the Police – selon des partages sémantiques en partie distincts du français –sans qu’aucune évidence ne s’impose davantage.

À cette inquiétude initiale s’ajoutent un certain nombre de précautions : faut-il récuser d’emblée la question de la « politique-fiction » – et considérer que seul vaut l’exercice d’une « politique de la fiction » ? En revers de l’évidence selon laquelle toute politique s’appuie sur l’usage de la fiction, faut-il juger que toute fiction est politique ? Ou au contraire considérer que la praxis politique cesse dès que l’on entre en régime fictionnel d’énonciation ?

Cette difficulté lexicale et sémantique, elle apparaît en de nombreux endroits : y compris sous la plume de J. Rancière, précisément, quand l’usage du terme « fiction » du politique opère comme synonyme d’artifice de l’imagination théorique (et de la spéculation philosophique comme fausseté idéologique – libérale et néo-libérale s’entend), comme par exemple dans le commentaire des « Dix thèses sur la politique », dans Aux bords du politique :

La politique s’évanouit dès que l’on défait ce nœud d’un sujet et d’une relation. C’est ce qui se passe dans les fictions, spéculatives ou empiristes, qui cherchent l’origine de la relation politique dans les propriétés de ses sujets et les conditions de leur rassemblement. [Commentaire de la thèse 13]

Ici, il s’agit des « fictions » du politique comme « consensus », qui vont de « l’idylle homérique » à la « fiction libérale du contrat » pour se déployer finalement en « philosophie politique » (avec Hannah Arendt comme point d’orgue de cette fiction de pensée et Habermas en queue de comète sociologique et communicationnelle) – un peu comme si la « fiction » avait entièrement glissé hors de la parole littéraire (Arendt n’étant pas Kafka, pas plus qu’Habermas n’est Brecht) – et que la pensée de la politique (et avec elle de la mésentente démocratique) pouvait s’établir résolument contre elle (contre la fiction politique d’Arendt ou d’Habermas, jetées avec l’eau du bain de l’arkhè libérale).

La relation (entente, mésentente) des deux termes, fiction et politique, n’est donc pas chose facile.

Aussi Emily Apter et moi-même souhaitons-nous proposer, en amorce de notre réflexion commune, trois hypothèses simples de travail, susceptibles d’être éprouvées et amendées dans l’avenir :

- La fiction politique échapperait à la théorisation directe par la poétique romanesque comme par la philosophie politique classique (ou par la théorie « du politique »), mais pourrait être lue elle-même comme une forme narrative de théorie de la politique (ou de la relation politique) – et en particulier de la « politique commune et sans raison » (pour reprendre la formule de Roberto Mangabeira Unger4 que commente Emily Apter dans son article à suivre). Elle serait directement utile à la définition d’un sujet politique instable, « plastique » – ni simple sujet assujetti ni pur sujet-fondement – et en particulier à celle du sujet démocratique.

- La fiction politique transcrirait l’histoire des communautés politiques sous de tout autres formes que celle du « roman historique » (de type dix-neuvièmiste) ou du « roman de l’historien » (conçu comme récit d’enquête sur le texte virtuel de l’histoire5 ) : soit parce qu’elle chercherait à saisir l’événement ou le temps politique sous sa dimension anachronique, diffuse et entropique, voire même virtuelle et à-venir ; soit parce qu’elle chercherait à en saisir (ou en contrarier) l’impossibilité de la représentation en inventant un régime narratif et un dispositif émotionnel -cognitif autres que mémoriels ou indiciaires.

- La « fiction politique » ne constituerait pas un genre singulier du récit de fiction mais emprunterait à des modèles pragmatiques multiples, en en variant les champs d’application : conditions politiques structurelles (épopée capitaliste, expansion des régimes autoritaires, transitions démocratiques, etc.), idéologies (jacobinisme, libéralisme, républicanisme, fascisme, anarchisme, communisme, etc), données micro-politiques (scandales, spéculation, manipulation de l’information, etc.), voire tension entre éthique idéaliste et esthétique du matérialisme (réalisme du Second Empire, « torrent démocratique », société de consommation ou du spectacle, révolution de l’information numérique, etc.)

Menée conjointement sous ces trois perspectives, l’étude de la fiction politique nous semblerait pouvoir contribuer à analyser les modalités de la conscience historique et du « partage du sensible » liées aux conditions de l’écriture, de la diffusion et de la réception du roman depuis le dix-neuvième siècle, et ce en s’attachant aux formes narratives les plus élusives et fuyantes – précisément parce que ce sont celles de la politique même.

L’article qu’Emily Apter propose, en second temps de cette introduction au projet d’étude de la fiction politique, reprend ces trois hypothèses et les déplie sur l’exemple de Stendhal et Zola, pour éclairer leur lecture en porteurs du « secret d’une démarche impolitique ».

L’on pourrait prolonger cette ligne de force jusqu’aux temps les plus contemporains en envisageant par exemple (ce sera l’objet d’un article ultérieur), d’étudier l’œuvre de Roberto Bolaño comme fiction politique – la trajectoire de cet écrivain inclassable entretenant, depuis sa jeunesse, une corrélation aiguë entre l’histoire du devenir fasciste (ou de l’héritage nazi) de l’Amérique latine, et l’invention d’une poétique inédite du récit.

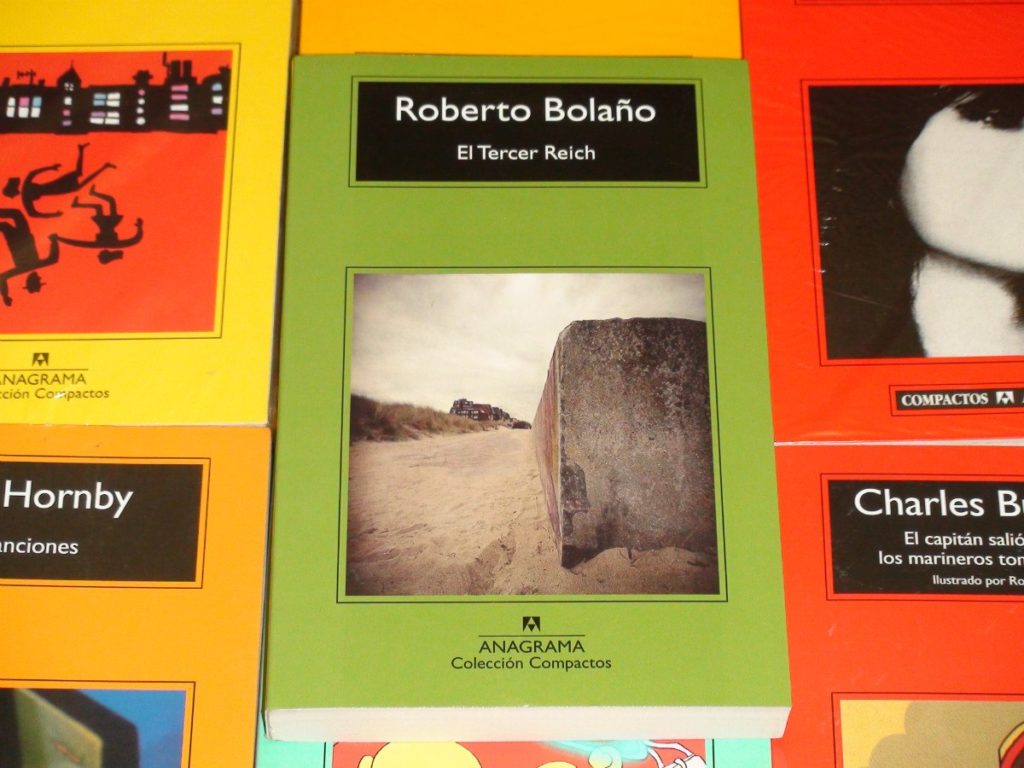

Inventer une forme neuve de fiction politique, c’est là une gageure que Bolaño a relevée dès El Tercer Reich6– un roman de 1989 qui « rejoue », littéralement, la seconde guerre mondiale par le biais d’un jeu de rôles intitulé « Le Troisième Reich » : l’histoire de la gangrène fasciste de l’Amérique chilienne (ou argentine, ou paraguayenne…) est ainsi inscrite en creux dans un récit qui déplace le « jeu » de la guerre dans le cadre d’une station balnéaire catalane, en l’incarnant dans l’affrontement entre un jeune joueur, champion d’Allemagne de ce jeu, et un mystérieux Brûlé, un hispano-américain défiguré par son histoire traumatique et réfugié dans le bunker de ses pédalos. La forme d’empowerment secret que recouvre alors le roman relève bien de cette « rupture spécifique de la logique de l’arkhè » qui définit, pour J. Rancière, « la politique » : non seulement « rupture de la distribution normale des positions », mais également « rupture dans l’idée des dispositions qui rendent “propre” à ces positions7. »

Cette fiction politique bolañienne, faite d’énergie romanesque et de « légèreté pensive » ( Italo Calvino), s’élabore, s’affine et se déploie ainsi, au fil des romans, nouvelles ou fausses biographies (comme celles qui constituent La littérature nazie en Amérique), jusqu’à l’immense roman posthume, 26668–lequel, en embrassant à la fois l’histoire européenne du vingtième siècle, la série effroyable des meurtres de femmes à la frontière mexicaine et l’invention critique d’un personnage idéal de « Grand Écrivain » nommé Archimboldi, fait de sa pratique extraordinaire du disque magique de l’autorité narrative9 le moyen de manifester en fiction la puissance et la fragilité conjointes de ce « sujet à éclipses » qu’on appelle démocratique.

En attendant donc de le compléter par de nouvelles contributions (second volet autour de la question de l’espace public), nous avons souhaité matérialiser ce projet d’étude de la fiction politique par un premier dispositif de textes, opérant un pont entre le corpus des deux siècles concernés et mobilisant des perspectives et des compétences (littéraires, sociologiques et philosophiques) distinctes et complémentaires. Ces textes sont proposés par six chercheurs (français, anglais et américains) renommés – Marc Crépon, David Cunningham, Jacques-David Ebguy, Gisèle Sapiro, Marie-Eve Thérenty et Nicholas White. Et ils sont complétés par la réflexion vive de trois écrivains français – parmi les plus sensibles, aujourd’hui, à la question politique : Nicole Caligaris, Noémi Lefebvre et Alban Lefranc.

==================

NOTES

- W. Benjamin, Écrits autobiographiques,traduit de l’allemand par Christophe Jouanlanne et Jean-François Poirier, Paris, Bourgois, Titres, 2011 ; p. 349-357. À la date du 31 août, la discussion se poursuit sur la nécessité ou non de « clarifier » Kafka. « Je ne saurais admettre Kafka » dit Brecht. Suit une double glose du « Plus proche village ». Benjamin en conclut que « la véritable mesure de la vie est le souvenir » et que « ceux pour qui la vie s’est transformée en écriture, comme pour les Anciens, ne peuvent lire cette écriture qu’à reculons. »[↩]

- J. Rancière, Aux bords du politique [édition augmentée], Paris, Gallimard, Folio essais, 1998, p. 239.[↩]

- Ibidem p. 226[↩]

- R. Mangabeira Unger, Politics: A Work in Constructive Social Theory, Cambridge University Press, 1987.[↩]

- Sur ces distinctions, et sur la possibilité d’un modèle contemporain autre qu’indiciaire, voir E. Bouju, « Force diagonale et compression du présent. Six propositions sur le roman istorique contemporain », dans Écrire l’histoire, numéro 11, « Histoire(s) du présent » sous la direction de S. Aprile et D. Dupart, Marseille, Éditions Gaussen, 2013, p. 51-60.[↩]

- R. Bolaño, El Tercer Reich, Barcelona, Anagrama, 2010.[↩]

- J. Rancière, Aux bords du politique, op. cit. p. 229.[↩]

- R. Bolaño, 2666, Barcelona, Anagrama, 2004.[↩]

- oir E. Bouju, « Pour une histoire secrète du roman contemporain : 2666 de Roberto Bolaño », dans La transmission narrative. Modalités du pacte romanesque contemporain, sous la direction de Fr. Fortier et A. Mercier),Québec, Editions Nota Bene, coll. « Contemporanéités », 2011 ; p. 297-312. Sur la place qu’occupe R. Bolaño dans la politique de traduction de la littérature latino-américaine aux Etats-Unis, voir le récent article de Sarah Pollack, « After Bolaño: Rethinking the Politics of Latin American Literature in Translation » dans PMLA vol.128 #3, May 2013, p. 660-667.[↩]