Mise en scène du terrorisme en art contemporain français (1990-2010) entre fiction et réalité, de l’inconcevable à l’hypothétique

Cet article a initialement été publié au sein du dossier « Littérature et arts face au terrorisme » dirigé par Catherine Grall.

Comme le constate Sol LeWitt dans un entretien de 1968, « lorsqu’il voit le monde s’effondrer autour de lui, l’artiste se demande ce qu’il peut faire. Mais en tant qu’artiste, il ne peut rien faire, sinon être un artiste[1] ».

Peu d’alternatives sont effectivement envisageables pour un artiste, témoin d’un monde en crises, qu’elles soient militaires, politiques, économiques ou sociales. Il peut implicitement s’engager, à l’image — parmi d’autres — de Guillaume Apollinaire, demandant même sa naturalisation afin d’intervenir dans le conflit mondial, dans le but de défendre sa nouvelle patrie. Mais hormis ce formidable degré d’abnégation et de patriotisme, les artistes poursuivent généralement leur démarche « sans se soucier de la société [2] », comme le précise Sol LeWitt dans le même entretien. Ainsi, l’artiste dans un monde chaotique continue ordinairement d’« être un artiste », en choisissant soit de teinter ses oeuvres des maux de ce monde — George Grosz, Léon Golub, Nancy Spero ou Juan Genovés [3] n’en sont que quelques exemples —, soit, comme la grande majorité des artistes, de réaliser des oeuvres nullement (ou parcimonieusement) affectées et concernées par « ce monde [en train] de s’effondrer ». Sol LeWitt lui-même, bien qu’étant un artiste activiste et engagé, participant à des expositions [4] et des manifestations [5] notamment contre la guerre du Vietnam, n’a jamais — à notre connaissance — traduit dans ses oeuvres ce climat de tensions, dans lequel son pays et le monde étaient plongés dès la fin des années soixante [6].

Si une oeuvre contestataire et critique propage avec ferveur ses convictions, elle ne peut malheureusement ni endiguer ni arrêter en soi et par elle-même un conflit armé, par exemple. C’est peut-être est-ce en ce sens que LeWitt disait qu’un artiste, « en tant qu’artiste […] ne peut rien faire », puisque son travail n’a semble-t-il aucun impact direct sur le monde en crise [7]. Si Apollinaire rédigeait naturellement des poèmes lorsqu’il était au front, il ne pouvait efficacement servir son pays qu’en tant que militaire, et non avec et par ses oeuvres. Pablo Picasso, bien qu’ayant réalisé « Guernica » (1937) qui diffusait mondialement un poignant message antimilitariste, n’a aucunement fait cesser en soi la Guerre d’Espagne ni le Franquisme.

Or, si ces oeuvres (plastiques, littéraires, musicales, etc.) traduisant artistiquement le mal être, la révolte et la réprobation de leur époque, ne modifient nullement le cours des choses, elles peuvent en revanche incarner de symboliques porte-drapeaux d’opposition, même des décennies après les faits qu’elles dénonçaient. Si « Guernica » ne put empêcher en soi Franco d’investir durablement le pouvoir en Espagne, rappelons-nous que de nombreux artistes américains avaient symboliquement demandé à l’artiste de retirer son œuvre du Museum of Modern Art à New-York [8] en 1967, et que sa copie fut momentanément voilée en 2003, afin de ne pas parasiter le discours propagandiste des États-Unis en faveur d’une intervention militaire en Irak [9].

Des décennies après les propos de Sol LeWitt, qu’en est-il à notre époque, pour les artistes d’art contemporain, œuvrant dans un monde qui semble « s’effondrer » davantage chaque jour, à cause des tensions, des menaces et d’aux autres actions militaires et terroristes ? Il serait vain de vouloir citer et d’explorer toutes les formes d’arts ayant — directement ou non — traité du terrorisme et en filigrane de la guerre, mais nous analyserons dans cette étude, tantôt chronologique tantôt thématique, certaines oeuvres d’art contemporain portant sur ces sujets, spécifiquement réalisées par des artistes français entre les années 1990 et 2010, afin d’explorer leurs enjeux plastiques, théoriques et symboliques.

De l’art contemporain dans un contexte réel d’attentat : premiers essais des années 1990

Dans la mesure où les menaces et les actions terroristes sont généralement consubstantielles aux conflits armés (dont elles sont une des nombreuses conséquences), elles se sont grandement et malheureusement multipliées au cours de ces dernières décennies. Bien que leur traitement artistique ait toujours été relativement marginal en soi — une des premières oeuvres sur ce sujet date de 1968, par le peintre Erró [10] —, le nombre d’œuvres ayant ce thème s’est accrû avec le nombre d’attentats qui se sont perpétrés. Les nouveaux conflits internationaux, au début des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, inspirent ainsi les artistes français, à l’image de Philippe Perrin, qui demeure un des premiers à lier son travail à la violence des actions, à la fois terroristes et militaires.

Dès le début des années quatre-vingt-dix, l’artiste réalise plusieurs oeuvres faisant directement écho à la double intervention militaire française [11], mais aussi aux menaces et actions terroristes dont la France est victime à cette époque. Après « Hommage à Jacques Mesrine » (1991), mettant en scène la reconstitution de la voiture criblée de balles du terroriste décédé en 1979 [12], Philippe Perrin conçoit deux œuvres aussi complémentaires que provocantes intitulées « Tic Tac [13] » (1992) et « Bip Bip » (1995).

Ces installations présentent respectivement une usuelle et discrète valise sombre, et un populaire sac de nylon bon marché, les deux contenants étant dotés à l’intérieur d’un mécanisme sonore [14], suggérant l’idée d’un détonateur ou d’un réveil. Ces dispositifs, isolés et délaissés sans explication dans une galerie par exemple, suscitent naturellement un certain malaise, véhiculant immédiatement des images aussi fictives que réelles d’attentats à l’explosif par colis piégés. Si « Tic Tac » suggère spontanément des romans et autres films (polars, gangsters, espionnage, etc.), le procédé renvoie à de véritables actions terroristes utilisant des bombes [15], logées notamment dans des valises ou des mallettes [16]. « Bip Bip », contrairement à l’aspect quelque peu cinégénique de « Tic Tac », se veut d’autant plus authentique et dérangeante qu’elle répond au contexte d’insécurité, dans lequel se trouve la France au début des années quatre-vingt-dix. À la fois menacé et victime d’actions terroristes par le GIA [17] — en parallèle de l’ETA , c’est précisément à cette époque que le pays se dote des plans Pirate (1991) puis Vigipirate (1995), ce dernier étant toujours — et encore plus — en vigueur de nos jours, avec les décrets de son extension avec l’État d’urgence (2015), puis la Loi antiterroriste (2017).

Si les deux oeuvres reposent sur le même principe, Perrin nous suggère ici l’idée selon laquelle les terroristes changent formellement de moyens, et non de méthode ; l’élégante et discrète mallette noire se voyant remplacée — et améliorée [18] — par le populaire sac en nylon bon marché, dont les trois couleurs ne sont nullement anodines dans un tel contexte. Lorsque ces deux œuvres sont exposées — comme dé-posées, en l’occurrence — dans une galerie ou un musée, elles peuvent se donner à voir tel un acte terroriste externe, à l’encontre d’un espace culturel et de ses visiteurs, ou interne, afin de détruire — en s’auto-détruisant — les oeuvres des autres artistes de l’exposition.

L’artiste, aussi subtilement que symboliquement, se joue-t-il du terrorisme ou joue-t-il au terroriste ? Face à ces oeuvres très provocantes (en 1995, comme à notre époque), il est aisé d’imaginer les contraintes rencontrées par l’artiste afin de les exposer, où la traque aux colis suspects potentiellement piégés se veut quotidienne, notamment dans les lieux publics. À la manière d’André Cadere disposant parfois ses Bâtons colorés de façon non autorisée dans les musées et galeries, les responsables d’une telle exposition pourraient craindre, dans un tel contexte de menaces d’attentat, qu’un véritable terroriste puisse disposer une vraie bombe, au sein même des pastiches et factices mises en scène par Philippe Perrin [19].

Philippe Meste, ou l’art de jouer au terroriste

À la même époque, Philippe Meste s’intéresse dès les années quatre-vingt-dix à des notions telles que la violence, la guerre ou les attentats terroristes. L’artiste entreprend de véritables performances oscillant entre fiction et réalité, à l’image d’« Attaque du port de guerre de Toulon » (1993). Au moment où la France — désignée par le Conseil de Sécurité de l’ONU — s’est pacifiquement engagée dans le conflit en Bosnie-Herzégovine en 1992, Meste organise une attaque le 13 novembre 1993 à l’encontre du porte-avions Foch amarré à Toulon, une des principales bases navales françaises. Un petit monoplace à moteur de trois mètres de longueur environ, construit à cette occasion et intitulé « Bateau de guerre [20] » (1993), projeta notamment sur l’impressionnant navire de véritables roquettes d’une portée de trois cent mètres. Rapidement maîtrisé, l’artiste est « arraisonné [puis] mis en garde à vue [21] » et son oeuvre saisie [22], sans poursuites judiciaires ni plainte à son encontre.

L’année suivante, dans un contexte de réelles menaces terroristes (GIA) et de tensions géopolitiques (guerres en Bosnie-Herzégovine et Algérie, génocide au Rwanda, etc.), Meste réalise le 30 octobre 1994, au cœur du Marché aux puces de Marseille, une nouvelle performance très provocante. Sans autorisation, l’artiste et deux complices [23], habillés en tenue militaire et armés de véritables Kalachnikovs et de grenades, établissent — comme l’indique le titre de la performance — un petit « Poste Militaire [24] » d’environ trois mètres de côté et d’une hauteur d’un mètre environ, par l’empilement de sacs de terre. Témoin de cette mise en scène, une vidéo — de type caméra cachée — dévoile l’interaction entre les protagonistes et les nombreux passants, dont les réactions sont très contrastées. Si la présence des militaires intrigue la plupart des chineurs, certains en revanche sont inquiets et anxieux, au point de prévenir les autorités qui, comme à Toulon, interpelleront par la suite l’artiste. Dans une France menacée et attaquée en 1994 [25], les passants tentent de comprendre et de justifier la présence de ces militaires ; tandis qu’une personne évoque « la sécurité des gens », une autre dame interroge Meste quant à la question des attentats, comme l’illustre ce dialogue retranscrit de la vidéo :

« C’est quoi ça ?… Pourquoi faire ces choses…, habillés comme ça, c’est quoi ?

– C’est un poste de surveillance.

– Ah! C’est nouveau.

– Oui.

– Ah bon… pourquoi. C’est les attentats ?

– Non… ce matin ça m’étonnerait… enfin… on ne sait jamais.

– Ah d’accord… je vous tire le chapeau. »

L’omniprésence de la menace terroriste semble rendre probable l’irrationnel, puisqu’un homme interroge par la suite les militaires pour savoir s’ils vendaient des armes sur leur stand. Pourtant, dans un tel contexte, le dialogue quasiment surréaliste ci-dessus n’est pas insensé en soi : en répondant « ce matin ça m’étonnerait », Meste ne nie nullement la possibilité qu’un attentat puisse se produire ici et maintenant. Comme l’écrit Jean-Pierre Dupuy, « s’il faut prévenir la catastrophe, on a besoin de croire en sa possibilité avant qu’elle ne se produise [26] ». Meste suggère donc à cette dame qu’un attentat demeure, précisément ce matin et sur ce marché, « à la fois comme probable et comme impossible [27] » pour paraphraser Henri Bergson. Cette idée semble être partagée par son interlocutrice qui le remercie pour cette présence militaire, entre précaution et prévention car, comme le dit Meste « on ne sait jamais » face à une attaque terroriste. Malheureusement, une véritable bombe explosera l’année suivante (sans faire de victime) dans un autre marché, cette fois-ci parisien [28] ; et deux mois après la performance de Meste, l’aéroport de Marseille sera le théâtre — réel, cette fois-ci — la veille de Noël, d’une stupéfiante prise d’otages internationale à bord d’un avion détourné.

De l’auto-censure à la censure face aux attentats : quand le réel empêche la fiction, quand la fiction se veut trop rélle

Inspiré ou non par ce dernier évènement dramatique, Meste souhaite investir depuis la fin des années quatre-vingt-dix le domaine aérien au cours d’une prochaine performance, après avoir exploré les voies maritimes et terrestres [29]. Projetant une action avec un engin volant en janvier 2001 à l’encontre de l’imposant et atypique Ministère des Finances à Paris, il abandonna finalement cette idée, comme il le relate lui-même [30] :

Depuis deux ou trois ans [31], le Ministère des Finances était une cible que je voulais traiter. […] Son architecture oscille entre un mélange de puissance, d’arrogance et de Docteur No. C’est le seul à Paris, à ma connaissance, à avoir une partie de ses fondations ostensiblement plantées dans la Seine. […] J’avais de multiples solutions d’attaque mais aucune n’était satisfaisante autant du point de vue technique que du point de vue formel. L’utilisation de mes armes habituelles (lance-roquettes) contre la capsule du bâtiment, malgré leurs précisions, n’excluait pas le risque de dommages collatéraux, une voie rapide passant en contrebas (j’ai toujours pensé d’ailleurs qu’elle servait de bouclier humain). La seule manière possible pour moi était une attaque par avion suicide radio commandé. […] J’ai cherché un pilote pour ce projet mais mon offre a toujours été déclinée. Dans la production, il y avait donc à rajouter, en dehors de l’achat de l’avion, ma propre formation de pilote. J’avais déjà pris contact avec divers club d’aéromodélisme en banlieue parisienne.

Ce projet n’a pu être réalisé pour deux raisons :

– Le temps : difficulté pour rassembler la somme nécessaire, complexité logistique de l’opération.

– Le 11 septembre 2001.

Philippe Meste renonce à son projet [32] intitulé « Attaque du Ministère des Finances par un avion radiocommandé » pour des raisons techniques (aspect financier et « logistique »), mais avant tout morales et, en substances, artistiques. L’artiste s’est ainsi refusé — autocensuré ? [33] — à poursuivre sa performance par respect et hommages aux victimes, mais aussi parce qu’elle n’avait dorénavant plus aucun enjeu ni intérêt créatifs et artistiques. Cette oeuvre, bien qu’envisagée des années avant le drame, aurait été perçue comme un vulgaire pastiche du réel, bassement et gratuitement provocante, quelques mois seulement après ce qui demeure, encore de nos jours, un des attentats les plus meurtriers de l’histoire.

Le traumatisme lié à cet attentat est notamment dû à son époustouflante manifestation, dépassant notre entendement, en mêlant l’effroi à la stupéfaction. « Les terroristes […] ont créé du possible en même temps que du réel [34] » constate Jean-Pierre Dupuy, puisque la catastrophe « n’était pas jugée possible avant qu’elle se réalise [35] ». Des années après les faits, il semble encore difficile pour la raison de concevoir l’idée selon laquelle des avions de ligne aient été détournés pour percuter des immeubles, s’effondrant par la suite sur eux-mêmes au cœur de New-York, une des villes les plus peuplées des États-Unis. Pourtant, cette catastrophe a eu lieu ; et « si elle s’est produite, c’est bien qu’elle était possible [36] », comme en conclut avec justesse Dupuy.

C’est précisément parce que cette tragédie « s’est produite » que Philippe Meste s’est auto-censuré, en abandonnant son oeuvre de fiction liée — malgré elle — au réel ; mais la censure peut également intervenir de l’extérieur, si la relation entre fiction et réalité est trop prégnante, comme l’illustre la mésaventure subie par Pierric Favret [37].

L’artiste fut convié à la Biennale Internationale de la jeune création à Moscou 2010[38], pour y exposer sa série photographique intitulée « Catastrophes, ou crépuscule des idoles » (2008-2010), mettant en scène le bombardement (militaire ou terroriste) de grandes institutions internationales d’art, telles que le Centre Pompidou à Paris ou le Guggenheim à Bilbao par exemple. Or quelques mois avant l’évènement, les organisateurs décidèrent de déprogrammer ces photomontages, car la capitale russe venait malheureusement d’être victime une dizaine de jours auparavant d’un double attentat dans son métro [39]. Même si ces oeuvres ne figuraient nullement Moscou ou la Russie, le contexte ne s’y prêtait dorénavant plus, renvoyant (beaucoup) trop au réel et, en filigrane, à cette tragédie subie à quelques lieux à peine de la Biennale. Il est évident qu’un sujet aussi délicat que le terrorisme joue par essence avec les différentes sensibilités et émotions, à la fois des autorités et du public, et notamment dans un contexte à la fois temporaire et géographique donné. Si un artiste tel que Favret tente d’inscrire son travail (débuté en 2008) dans l’actualité, c’est précisément cet ancrage symboliquement trop prononcé et cette sensibilité trop présente qui furent défavorables à la lecture des oeuvres. En d’autres termes, la douleur ressentie après ces attentats[40] demeurait bien trop vive pour que ces photomontages puissent être acceptés et compris par les visiteurs, quelques mois seulement après de tels drames. Leur exposition, à l’image de l’œuvre dont avorta Meste lui-même en 2001, aurait probablement été perçue comme une provocation irrespectueuse.

Tandis que Philippe Perrin dispose stratégiquement ses faux colis piégés à l’intérieur des galeries et à proximité de certaines oeuvres d’art, Pierric Favret imagine bombarder de l’extérieur les célèbres institutions occidentales d’art (notamment contemporain), et certaines oeuvres aux abords de ces espaces culturels[41]. À la manière de la Cosa Nostra faisant exploser en 1993 un camion à côté de la Galerie des Offices à Florence [42], ou plus récemment l’État Islamique détruisant les oeuvres des musées irakiens, Favret fait symboliquement ici table rase du passé, en favorisant, comme le titre de sa série le précise, le crépuscule des idoles. Si Nietzsche désirait « poser des questions avec le marteau [43] », Favret oeuvre à l’armement lourd dans un geste symbolique, à la fois iconoclaste et vandale.

Ces photomontages de bombardements des grandes villes occidentales depuis des avions de chasse sont à la fois impressionnants dans leur mise en scène fictionnelle, et totalement inconcevables dans le réel selon la Convention de La Haye datée de 1954. Or, bien que cette dernière épargne en cas de conflit armé les biens culturels et patrimoniaux (choisis par les pays eux-mêmes), de nombreux exemples récents[44] illustrent malheureusement le fait que cet accord ne puisse pas totalement protéger les oeuvres et sites historiques de leur destruction. Les travaux de Favret représentent des catastrophes insensées qui, dans le contexte actuel de plus en plus immoral, déraisonnable et insensé, pourraient être néanmoins envisageables, au regard des plus récents et atroces attentats, qu’il est inutile d’évoquer dans ces pages. De fait, sans catastrophisme exagéré, il s’agirait d’accepter l’idée selon laquelle l’impensable, quant à la mise en œuvre d’un acte terroriste, puisse dorénavant être le possible et l’hypothétique.

Du témoignage direct de l’attentat à sa parodie artistique : exposer le réel, détourner le réel

L’attentat du 11 septembre 2001 demeure incontestablement une des catastrophes les plus traumatisantes de ces quarante dernières années. Les effroyables images de cet attentat n’ont cessé d’être diffusées, sur et grâce aux différents médias en flux continu et sous de multiples points de vue. Sur-visualisé et sur-analysé, cet acte terroriste est devenu dramatiquement iconique par lui-même, à la fois en vertu de son pouvoir de fascination, de son extrême violence et de son ampleur inouïe et démentielle. C’est en ce sens que Karlheinz Stockhausen aurait a priori déclaré que les attaques du 11 septembre 2001 étaient — selon une des traductions possibles — la plus grande œuvre d’art jamais réalisée. Prononcée ou non par le compositeur quelques jours seulement après une telle catastrophe, cette phrase, comparant un attentat à un happening ou une œuvre d’art, suscita naturellement une très vive émotion, du scandale qui condamne à la polémique faisant débat. Car si ces propos demeurent choquants par leur légèreté et le manque cruel de compassion envers les victimes et leurs familles, ils posent néanmoins des questions sur la notion même de l’esthétique de la catastrophe. Stockhausen, comme chacun d’entre nous, a évidemment été sidéré par l’aspect paroxystique d’un tel drame qui, indéniablement et au-delà évidemment de son atrocité, demeure au sens étymologique du terme un effroyable et fascinant spectacle, tant sa puissance tragiquement et dramatiquement cinégénique était démesurée. Dépassant l’entendement et notre imagination, sa portée renvoie à la théorie du sublime, dans sa forme évidemment esthétique et non par essence, puisque cet attentat demeure dramatiquement responsable de milliers de victimes. Sublime au sens kantien du terme, en tant qu’évènement « grand au-delà de toute comparaison [45] », dont la contemplation manifeste un paradoxal « plaisir négatif[46] », comme l’expliquait le philosophe.

Thomas de Quincey, après avoir « esthétiquement [47] » analysé les meurtres les plus célèbres dans « De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts » (1827) — roman qu’il envisageait lui-même comme un « petit essai d’esthétique [48] » —, notait dans son « Post-Scriptum » (1854) qu’un incendie pouvait être perçu « comme un spectacle [49] ». Puisqu’« on se plaît à voir quels maux vous épargnent [50] », comme l’écrivait Lucrèce, nous pourrions, selon de Quincey, apprécier les « traits scéniques, ce qu’on peut appeler esthétiquement [les] qualités relatives [51] » d’une catastrophe dont on serait spectacteur, et non évidemment victime. Devrions-nous dès lors comprendre que Stockhausen — s’il avait tenu de tels propos — aurait esthétiquement décelé les« traits scéniques » et les « qualités relatives » de ces attentats, en faisant abstraction de toute forme de compassion, tout en suggérant l’idée selon laquelle les différents arts ne pourraient plus — ou auraient difficilement la capacité de — rivaliser avec un tel pouvoir de fascination, par le spectacle à la fois tragique, sublime et révulsif de cette tragédie ?

Comment dès lors évoquer et traduire plastiquement une telle catastrophe, mondialement analysée et observée des milliers de fois ? Si certains artistes, à l’image de Tony Oursler [52], Moira Tierney [53] ou — involontairement — Wolfgang Staehle [54], ont directement mis en scène et en vidéo les images de ce drame, d’autres en revanche ont préféré en exprimer la portée entre figuration et abstraction, tels Thomas Ruff [55] ou Gerhard Richter [56] pour ne citer qu’eux. La catastrophe chez ces derniers se distingue, apparaît et disparaît dans un même regard, comme si elle était niée par son traitement délibérément flou, abstrait et distancé, choix pleinement argumenté par Richter qui demeurait à bord d’un avion en direction de New-York le jour même des attentats [57]. Il est très délicat pour les artistes d’éviter les écueils liés à un tel évènement, dont les codes visuels sont immédiatement identifiables, comme l’illustrent les nombreuses difficultés rencontrées par Richter pour représenter cette catastrophe [58].

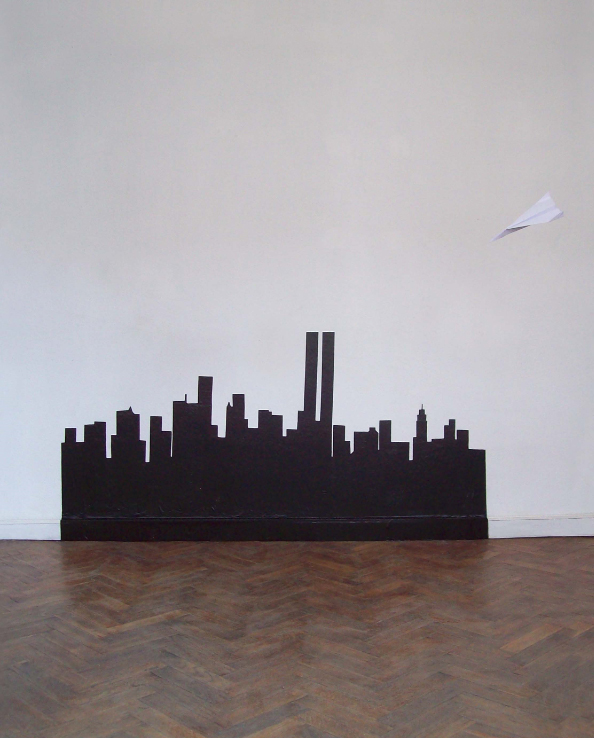

C’est en ce sens que mon installation intitulée « Hope » (2009) proposait une lecture parodique de cet attentat, en s’articulant autour d’une « imitation déformée [59] » du réel. Au mur, la représentation d’une ville en ruban adhésif [60] est surplombée d’un petit avion en papier blanc, suspendu au plafond de l’espace d’accueil par un fil [61]. Par ses deux grandes tours caricaturales, New-York est suggéré de façon indicielle, dangereusement visé par l’avion plongeant au-dessus de la ville. La parodie fait référence à son « modèle avoué [62] » tout en s’en détournant ; l’attentat n’aura cette fois-ci aucune conséquence, puisqu’il s’agit d’un inoffensif avion en papier se dirigeant vers une ville non réelle, n’existant ni en fiction (fausseté de la silhouette de New-York), ni en soi (ceci n’est pas une ville, mais sa représentation en ruban, sans épaisseur). « Hope » suspend ainsi l’attentat en cours, entre un déjà-là (sur le point de) et un pas encore, à un instant où tout est encore possible. L’avion étant figé quelques instants avant la catastrophe, « Hope » est littéralement l’espoir que l’attentat n’a, n’aura et n’ait jamais eu lieu, que l’avion puisse miraculeusement se détourner de sa cible au cours d’une fiction uchronique. Mais un autre espoir s’oppose au premier : celui des terroristes qui, naturellement, espèrent que leur projet se concrétise comme ils l’avaient prévu. Le spectateur peut ainsi se jouer du dénouement de ce drame en devenir, en se déplaçant autour de l’avion, pour le faire dévier de sa cible — à la manière des vidéos de Josh Azzarella [63] — ou, au contraire, insister pour qu’il poursuive sa trajectoire vers les deux tours ou le sol. En définitive, mon installation demeure un décalage fictionnel d’un fait réel qui a bien eu lieu, par le biais d’un détournement ironique et presque enfantin, contrastant avec l’horreur de la tragédie.

Fiction ou réalité ? De l’art suspect à l’artiste suspect

Il est évident que le terrorisme demeure un sujet délicat, auquel les artistes doivent se confronter avec prudence et subtilité, au risque — si la démarche n’est pas consciemment orchestrée dans ce sens — de choquer et même de révolter. Pensons par exemple à l’installation polémique [64] de Dror Feiler en 2004, — une des rares oeuvres d’art contemporain à autant personnifier le terrorisme [65] —, ou bien encore à la vidéo d’Alain Declercq, toutes deux suspectées des plus mauvaises intentions.

Dans un climat généralisé de tensions et de suspicions, ce dernier fut interpellé et son appartement bordelais perquisitionné le 24 juin 2005 par la brigade antiterroriste, car il était soupçonné d’être en lien avec Al-Qaïda après la diffusion et l’exposition de l’œuvre intitulée « MIKE » (2005) [66]. Les enquêteurs furent très intrigués par cette vidéo, retraçant le mystérieux parcours d’un homme entre Le Caire et Washington peu avant les attentats new-yorkais. Declercq dut vigoureusement justifier et prouver que son oeuvre était, non pas un réel programme terroriste, mais une fiction purement artistique. Comme le relate Declercq, les policiers en charge de l’enquête se sont demandés « si artiste n’était pas, justement, la meilleure et la plus rusée des couvertures – le moyen idéal de dissimuler des activités terroristes. À partir de là ironise Declercq, évidemment, si on veut être convaincant, on a intérêt à bien s’accrocher [67] ». La liberté d’expression artistique ne semble pas disposer d’immunité ou d’impunité au sujet du terrorisme ; et il s’agissait effectivement pour Declercq de doublement convaincre, en premier lieu les spectateurs (que la fiction « MIKE » puisse être vraisemblable), et de sa bonne foi auprès des policiersau cours de l’enquête. Il devait ainsi leur démontrer que cette vidéo, qui semblait présenter les agissements d’un véritable terroriste, n’était qu’une fiction (sans véritable projet terroriste), et que MIKE n’était qu’un personnage fictif, et non une réelle personne aux desseins nuisibles.

À l’image de l’âne se parant d’une nouvelle peau pour jouer au lion [68], les artistes traitant du terrorisme étudient les codes et méthodes des terroristes pour les imiter, en jouer et s’en jouer. Pour réaliser « MIKE », qui demeure la traduction fictionnelle de la préparation d’un attentat, Alain Declercq avait ainsi imaginé ce qu’un terroriste aurait pu penser, dire et vivre avant de concrétiser son projet. Il en est de même pour Philippe Meste, ayant autant étudié le bâtiment qu’il projetait d’attaquer en 2001, que les éventuels « dommages collatéraux » liés à son offensive. Bien qu’ils aient tous deux établi un plan ou une stratégie à la manière des terroristes, ces deux artistes ne peuvent évidemment être liés à ces derniers, puisqu’ils ne désiraient ni entreprendre un attentat, ni tuer ou blesser des civils ou militaires. C’est en cela que l’œuvre d’art traitant du terrorisme ne demeure en définitive qu’un faux-semblant par rapport à l’acte réel ; et que l’artiste, à la fois comédien et metteur en scène d’une fiction, s’oppose aux terroristes qui, sans jouer de rôle quant à eux, mettent en oeuvre leur terrifiant projet dans le réel.

Crainte et peur du réel, frisson et plaisir de la fiction. Des spectateurs devenant terroristes au nom de l’art

Contrairement aux artistes précédemment étudiés (Perrin, Meste et, d’une certaine façon, Favret), Damien Marchal proposait aux visiteurs d’une exposition [69] en 2010 d’incarner symboliquement le rôle des terroristes ou, inversement, des victimes, grâce à son installation intitulée « Garbage Truck Bomb(ou le bombardier du pauvre) » (2010). Cette impressionnante installation[70], une des oeuvres d’art contemporain les plus récentes traitant de ce sujet, se compose d’un camion-poubelle — précisément son ossature — modélisé en taille réelle en bois et aggloméré, transportant dans sa benne de nombreuses bouteilles de gaz également en bois[71]. Aux abords du véhicule, une borne blanche interactive permet aux visiteurs qui le souhaitent d’y inscrire leurs coordonnées téléphoniques, afin de recevoir le numéro du détonateur dissimulé dans l’autoradio du véhicule. En répondant par SMS à cette borne, les visiteurs devenus complices peuvent ainsi déclencher une assourdissante déflagration sonore, reproduisant, non pas le son d’une explosion, mais sa violente onde de choc.

Damien Marchal s’intéresse notamment dans ce travail à la notion du passage à l’acte, précisément celui de la personne anonyme, prenant la décision d’agir ou de renoncer, en terrorisant littéralement les autres visiteurs devenus victimes (consentantes, car prévenues à l’entrée du lieu). Entre sadisme et curiosité, activer la détonation permet de réaliser l’œuvre dans son ensemble, l’installation devenant à la fois sonore et performative. L’artiste met en scène l’électronique, une des méthodes les plus novatrices utilisées par les terroristes qui, comme en témoignent heureusement plusieurs exemples réels, ne garantit nullement la réussite de l’entreprise[72]. Marchal organise ainsi des parodies d’attentats — sonores — sans en être responsable, puisqu’il délègue leur mise à feu symbolique à des inconnus et anonymes[73], figurant parmi tous les visiteurs. Informés aux portes de l’exposition, ces derniers ont un rôle à choisir, dont ils ont pleinement conscience : être passivement terrorisés ou, à l’inverse, activement terrorisant.

Or, si le spectateur-complice choisit d’enregistrer ses coordonnées téléphoniques, il disposera d’un second et ultime choix, cette fois-ci crucial : déclencher ou non la déflagration. À l’image des véritables terroristes, tout dépendra de ce spectateur jusqu’au dernier moment, de l’intention (entreprendre une démarche) à l’exécution du projet (déclenchement de la bombe). Le lâche SMS envoyé répond pleinement ici à la violence aveugle de tout acte terroriste ; tapi dans l’ombre ou, à l’inverse, côtoyant ses futures victimes à l’endroit même de l’explosion, le spectateur-complice patiente, attend le moment opportun selon lui (convenu à l’avance, nombre de personnes, etc.). Il y a ici une récréation délicieuse, teintée à la fois de satisfaction (curiosité, jouissance de l’explosion sonore) et de déplaisir moral, atténué néanmoins par l’irréalité de cette parodie d’attentat. Rien de réel ici, pas de conséquence en effet au-delà de l’effroi provoqué par une forte déflagration. Il s’agit une nouvelle fois de jouer aux terroristes dans un faux-semblant généralisé[74] — à la manière des enfants s’octroyant les rôles des gendarmes et des voleurs —, contrairement aux véritables terroristes qui, quant à eux, ne jouent plus et n’ont jamais joué.

De l’artiste génial au terroriste ingénieux, de l’émotion artistique à la terreur propagandiste

L’œuvre de Marchal, en parallèle du jeu de rôles à la fois passif et actif proposé aux visiteurs, était la transposition artistique et fictionnelle d’un véritable attentat meurtrier, perpétré par l’explosion d’un camion-poubelle à l’Ambassade des États-Unis au Koweït le 12 décembre 1983. L’idée des terroristes d’utiliser à l’époque un camion à ordures ne relevait pas simplement de son aspect pratique (volume imposant), mais avant tout stratégique, car ils avaient appris qu’il s’agissait de l’unique véhicule non militarisé à être autorisé à pénétrer dans l’enceinte de l’Ambassade. Avant que les gardes ne réagissent, le camion avait ainsi pu accéder sans suspicion et exploser au sein du bâtiment, pourtant hautement surveillé.

Illustrée par cette anecdote dramatique, comment ne pas objectivement déceler et constater, comme le note de nombreuses fois Mike Davis dans son ouvrage, une réelle « ingéniosité [75] » chez certains terroristes, sans pour autant louer leur démarche et prôner de telles actions ? Comment ne pas être impressionné par le soin qu’ils consacrent, à la fois à la mise en oeuvre et à la mise en scène de leurs actions, afin qu’elles soient aussi efficaces (dévastatrices et meurtrières) que spectaculaires (sensationnelles et cinégéniques) ?

Depuis quelques décennies en effet, et encore plus depuis ce début de XXIe siècle, les actions terroristes, en plus de nuire et de massacrer, sont aussi orchestrées par souci de propagande : elles doivent donc être diffusables pour être diffusées, si possible mondialement, et relayées par les médias [76]. Afin de s’en assurer, les terroristes entreprennent des actions de plus en plus inouïes, à la fois par leur violence, leur inhumanité et leur ignominie, mais aussi leur amoralité et leur démesure formelle[77], dans le but de terrasser le plus grand nombre de personnes, et de terroriser le monde entier découvrant ces images. En d’autres termes, c’est en redoublant à la fois d’ingéniosité technique (mise en oeuvre) et d’imagination (mise en scène) que les terroristes parviennent à imposer à l’ennemi une terreur comme quotidien, tout en avertissant et menaçant les autres de leur force d’action. En leur faisant assimiler l’idée selon laquelle un attentat pourrait se produire en tous lieux et à tout instant [78], ils cherchent notamment à créer un sentiment permanent d’insécurité. Un an après les attentats new-yorkais, Jean-Pierre Dupuy constatait à ce sujet, non sans un certain humour noir et au-delà de tout catastrophisme (terroriste ou non), que même « celui qui passerait sa vie enfermé dans sa chambre, […] risquerait aujourd’hui […] d’être écrasé par la chute d’un supersonique sur l’immeuble où il habite [79] ».

Ces quelques oeuvres d’art contemporain choisies entre les années 1990 et 2010, illustrent le fait que le réel (mis en oeuvre par le terrorisme) et la fiction artistique (mise en scène par l’artiste) se répondent et s’inspirent mutuellement, et de façon souvent troublante. Si ces artistes mettent en scène le simulacre d’un attentat en spectacle, les terroristes mettent en oeuvre quant à eux dans le réel la plus effroyable des fictions (inspirées ou non par les artistes, le cinéma, etc.), à peine concevables par la raison. Pourtant, les terroristes et les artistes ont un point commun : ils s’adressent chacun à leur manière aux vivants. Si les terroristes terrorisent littéralement leurs ennemis (actuels et hypothétiques par la terreur), les artistes, quant à eux, s’expriment de façon universelle, avec la liberté de ton et de vivre que les premiers désirent leur ôter.

Tandis que des artistes d’art contemporain (Perrin, Meste, Favret, etc.) ayant mis en scène le terrorisme nous rappellent, dans un contexte chaotique mondialisé, cette angoissante, quotidienne et potentiellement universelle menace d’attentats, d’autres (Richter, Declerq, Marchal, etc.) réaniment directement le douloureux souvenir de réelles catastrophes. Comme l’écrivait Alain, c’est en évoquant le souvenir d’un drame que, « dans l’imagination des vivants, les morts ne cessent jamais de mourir [80] ». Mais c’est précisément en faisant de l’art sur le terrorisme et face au terrorisme que les artistes réactivent notre imagination et nos mémoires, grâce auxquelles les victimes, au contraire, ne cesseront jamais de vivre.

[1] « The artist wonders what he can do when he sees the world going to pieces around him. But as an artist he can do nothing except to be an artist ». Sol LeWitt, Entretien avec Anna Nosei Weber et Otto Hahn, « La Sfida del sistema. Inchiesta sulla situazione artistica attuale negli Stati Uniti e in Francia » [p. 34-71], Metro 14, juin 1968, p. 44.

[2] « The social attitudes of the artist are another thing entirely and have nothing to do particularly with his art. Society can function without the artist. He is concerned with art. He makes art without regard to society ». Idem., p. 44.

[3] Le peintre Juan Genovés a profondément été marqué par la Guerre d’Espagne, tant d’un point de vue personnel que pictural, comme l’illustre sa première période artistique (1960-1969).

[4] Par exemple l’exposition intitulée « Benefit For The Student Mobilization Committee to End The War in Vietnam », organisée par Paula Cooper dans sa galerie new-yorkaise entre les 22 et 31 octobre 1968. Aucun des quatorze artistes y exposant et militant contre la guerre — parmi lesquels Carl Andre, Jo Baer, Dan Flavin, Will Insley, Donald Judd, Robert Mangold, Robert Ryman ou Sol LeWitt (y présentant son premier Wall drawing) — ne réalisera une oeuvre en lien avec ce qu’ils dénoncèrent, comme l’expliquent les commissaires de l’exposition, Robert Huot, Lucy R. Lippard et Ron Wolin : « These 14 non-objective artists are against the war in Vietnam. They are supporting this commitment in the strongest manner open to them by contributing major examples of their current work. The artists and the individual pieces were selected to represent a particular esthetic attitude, in the conviction that a cohesive group of important works makes the most forceful statement for peace ». Propos recueillis sur le site de la galerie www.paulacoopergallery.com.

[5] Porté par un élan contestataire, à la suite notamment de la symbolique « Tower of Peace » édifiée à Los Angeles en 1966, Sol LeWitt — n’ayant pas participé à cette dernière — s’est engagé dans un groupe appelé Art Worker’s Coalition (AWC) fondé en 1969. Celui-ci protestait contre la guerre et prônait la défense des droits à la fois civiques et des artistes face aux musées, galerie et institutions muséales. Une de ses plus fameuses manifestations fut la grève des artistes en mai 1970, après l’invasion du Cambodge (voulue par Richard Nixon) et la fusillade entraînant la mort de quatre étudiants pacifistes, lors d’une manifestation à l’Université Kent State dans l’Ohio (USA).

[6] De violentes tensions à la fois sociales, raciales — qu’un artiste comme G. Ray Kerciu dénonçait —, politiques et religieuses empoisonnent les États-Unis de l’après-guerre, ayant notamment pour conséquences — l’année même des propos de LeWitt — les assassinats de Robert Kennedy et de Martin Luther King. En parallèle de la Guerre Froide, celle du Vietnam dans laquelle les États-Unis sont impliqués s’enlise de plus en plus, provoquant des réactions à l’intérieur (manifestations de la population) comme à l’extérieur du pays, à l’image des actes terroristes ciblés répondants à la guerre asymétrique, tel quel’attentat à l’explosif à l’hôtel Brink de Saigon, le 24 décembre 1965, où étaient hébergés des officiers américains.

[7] Sol LeWitt disait lui-même qu’il ne connaissait pas d’oeuvre en peinture ou en sculpture ayant un contenu politique dont les portées soient réellement significatives : « I do not think that I know of any art of painting or of sculpture that has any kind of real significance in terms of political content, and when it does try to have that, the result is pretty embarrasing ». Sol LeWitt, Entretien avec Anna Nosei Weber et Otto Hahn, op. cit., p. 44.

[8] De nombreux artistes firent parvenir en 1967 une lettre à Pablo Picasso — par le biais de son marchand français Daniel-Henry Kahnweiler —, afin d’obtenir son autorisation pour retirer l’œuvre du musée new-yorkais pendant toute la durée de la guerre. Pour ces manifestants, « Guernica », dénonçant les atrocités allemandes contre l’Espagne, pouvait allégrement illustrer celles commises par les États-Unis à l’encontre des populations vietnamiennes. Ces artistes, organisant des manifestations et festivals (dont « The « Angry Artists » Against the War ») protestant contre la guerre, souhaitaient un geste symbolique de la part de Picasso ; mais l’œuvre ne fut pas retirée, et quitta définitivement New York pour rejoindre le Musée de la Reine Sofia à Madrid en 1981, c’est-à-dire des années après la fin du règne de Franco, comme l’avait exigé Picasso de son vivant.

[9] La copie de « Guernica » fut momentanément voilée le 5 février 2003 au siège new-yorkais de l’ONU, afin que la toile anti-militariste ne puisse symboliquement pas desservir Colin Powell, Secrétaire d’État des États-Unis à cette époque, y prônant ce jour-là la future guerre en Irak.

[10] La même année — par coïncidence — que les propos de LeWitt, l’artiste islandais représente dans sa série intitulée « American Interior » de confortables pièces de la bourgeoisie américaine (cuisine, salle de bain, salon, chambre, etc.), dont la chaleureuse quiétude se voit bouleversée par le comportement semble-t-il hostile de rebelles, civils ou militaires. « American Interior #9 » (1968) parmi d’autres nous dévoile un Viêt-cong manipulant une bombe, dans la salle de bain d’une résidence a priori américaine, selon le titre de la série. Cette œuvre s’articule autour d’un étroit et subtile contraste entre mise en scène fantaisiste (bombe caricaturale posée ou déterrée, proportions inadéquates, etc.) et véritable message politique, à l’image généralement des autres toiles du peintre. La composition quelque peu cartoonesque traite pourtant de la guerre asymétrique, orchestrant des actions isolées et perpétrées en parallèle d’un conflit armé (la Guerre du Vietnam dans notre cas). Dans cette œuvre, ce Viêt-cong ne vise plus une institution politique ou militaire par exemple, mais directement la fameuse middle class américaine (de plus en plus critique à l’encontre de cette guerre) ; cette bombe, symboliquement déposée en 1968 dans une des pièces liées à son intimité, semble annoncer de façon prémonitoire l’effondrement des prospères Trente Glorieuses, auxquelles succéda un certainmarasme tant économique (crises pétrolières de 1973) que socio-politique (otages à Munich, Wattergate, etc.).

[11] Dans le contexte de la double intervention militaire de la France au début des années quatre-vingt-dix — Guerres du Golfe (1990-1991) et de Bosnie-Herzégovine (avril 1992 – décembre 1995) —, l’artiste réalise cette même année 1992 une série de dessins confectionnés avec du sang intitulée « Sarajevo. Sanglantes », et des installations telles que « Joyeux Noël Sarajevo » ou « Allo Bagdad » par exemple.

[12] Près du véhicule se trouvaient des sérigraphies des principales unes de la presse à l’époque ; au mur de la salle, un message écrit — non sans ironie — à la bombe : « Know your rights ». Exposition « L’amour de l’art », Biennale de Lyon, 1991.

[13] Je remercie amicalement l’artiste pour cette information, au sujet de cette œuvre quasiment inédite.

[14] Et d’une diode rouge pour « Bip Bip ».

[15] À l’image des actions terroristes du groupe « Charles-Martel » (1973-1983) en France, ou celles de l’américain Theodore Kaczynski surnommé « Unabomber », opérant entre 1978 et 1995 par l’envoi ciblé de colis piégés.

[16] Citons parmi d’autres l’attentat commis à la gare de Bologne le 2 août 1980, attribué au Noyaux Armés Révolutionnaires (N.A.R.), où la valise piégée disposée dans la salle d’attente fît quatre-vingt cinq morts et d’innombrables blessés. Évoquons également la menace d’attentat d’un certain Dan Cooper à bord d’un avion le 24 novembre 1971. Après avoir détourné ce dernier depuis Portland, l’homme menace de faire exploser sa valise en plein vol si la somme de 200.000 $ qu’il exigeait ne lui était pas remise. Il fît atterrir l’avion, récupéra son argent avant de quitter l’appareil grâce à son parachute. Ne l’ayant jamais retrouvé et faute d’indices suffisants, le FBI renonce en 2016 à poursuivre ses investigations et recherches.

[17] Le Groupe Islamiste Armé, menace la France et perpétue de nombreuses actions terroristes en 1994, telles que l’assassinat de religieux français (Alger, le 8 mai ; Tizi Ouzou, le 27 décembre), de trois gendarmes et de deux agents de l’Ambassade de France (le 3 août 1994), la prise d’otages dans un avion Air France le 24 décembre à Marseille, avant l’explosion meurtrière d’un colis piégé à la gare Saint-Michel à Paris le 25 juillet 1995.

[18] Demeurant à la fois plus discrète, plus volumineuse et moins chère qu’une mallette. De plus, le Tic Tac du mécanisme est remplacé par un moderne Bip Bip électronique.

[19] De la même manière que les terroristes disposent des explosifs dans des valises qu’ils abandonnent, précisément dans des lieux où elles sont usuelles, tels des gares, des aéroports, etc.

[20] « Bateau de guerre », polystyrène, résine, aluminium, moteur HB, 16 roquettes, navigation et système d’armes réels (portée 300 mètres), 310 x 300 x 100 cm, 1993.

[21] « Si je parviens à faire l’attaque [un de ses futurs projets : peut-être l’attaque contre Bercy en 2001], l’objet sera immédiatement saisi par la police mais je commence à en avoir l’expérience puisque le bateau qui m’a servi pour l’attaque du porte-avion à Toulon a été saisi par l’armée et est toujours retenu depuis trois ans. Un collectionneur l’a acheté et depuis il paie un avocat pour essayer de le récupérer. Ils m’ont araisonné (sic), saisi le bateau, mis en garde à vue, mais ils n’ont pas porté plainte. Tout ce qu’ils m’ont dit a été oral, il n’y a aucun papier et d’après eux l’affaire est classée. Il n’empêche que l’objet est toujours saisi. Pour moi, l’affaire n’est pas classée ». Philippe Meste, « Philippe Meste. Entretien avec Guillaume Nez » dans GASM Philippe Meste, Paris, Éditions de la RN7, Centre d’art de Pougues les eaux, Galerie Jousse-Seguin, 1997, p. 62.

[22] Nous ignorons à ce jour si son propriétaire a pu récupérer l’œuvre, encore confisquée en 1997.

[23] Miquel Baixas et Alun Williams. Les trois individus sont de nationalités différentes.

[24] « Poste Militaire », 300 x 300 cm, sacs de terre, Kalachnikovs AK 47, grenades, trois « militaires » armés, vidéo N&B 6 mn 30, Marseille, le 30 octobre 1994.

[25] En 1994, des menaces et actions terroristes sont perpétrées par le GIA, notamment contre des Français sur le territoire algérien (le 8 mai 1994, deux religieux français sont assassinés à Alger ; le 3 août 1994, trois gendarmes français et de deux agents de l’ambassade de France) ; la performance de Meste se déroule près de deux mois avant la prise d’otage d’un avion Air France le 24 décembre 1994, et l’assassinat le 27 décembre de religieux, notamment français, à Tizi Ouzou.

[26] Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé — Quand l’impossible est certain, Paris, Seuil, 2002, p. 13.

[27] « Encore enfant en 1871, au lendemain de la guerre, j’avais, comme tous ceux de ma génération, considéré une nouvelle guerre comme imminente pendant les douze ou quinze années qui suivirent. Puis cette guerre nous apparut tout à la fois comme probable et comme impossible : idée complexe et contradictoire, qui persista jusqu’à la date fatale ». Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion [1932], Paris, PUF, 1969, p. 166.

[28] Le 3 septembre 1995, une bombe artisanale explosa au cœur du Marché du Boulevard Lenoir à Paris ; heureusement mal confectionnée, elle ne blessera que quelques personnes, alors que le bilan aurait pu être dramatique.

[29] Après le port de Toulon, Philippe Meste crée « Robogun » (2000-2001), un petit robot de combat, véhiculé et radio-téléguidé muni d’une caméra et de véritables roquettes. L’artiste évoque même l’anecdote selon laquelle il fut lui-même visé et frôlé au volant de sa voiture par une roquette.

[30] Les propos de l’artiste ont été recueillis sur son site personnel qui, à l’heure de l’écriture de ce texte, semble inactif ou fermé.

[31] L’idée d’une cible symbolique du pouvoir est déjà évoquée lors de son entretien en 1997, au cours duquel Guillaume Nez constate « qu’il existe une dimension politique dans l’ensemble [du] travail » de Philippe Meste. Ce dernier répond en effet : « J’ai un projet qui le sera [politique] parce que l’objectif, la cible, est directement liée à la politique et surtout au pouvoir. J’ai fabriqué un véhicule de combat dont l’un des objectifs d’attaque serait l’ENA. En même temps il ne servira qu’une fois, je vais tirer sur un mur. C’est ridicule, mais ça revêt une importance symbolique ». Philippe Meste, « Philippe Meste. Entretien avec Guillaume Nez », op. cit., p. 63.

[32] Un dessin préparatoire (23 x 15 cm, édition de cinq) sera un des témoignages du projet non réalisé. Il semblerait, à notre connaissance, que Philippe Meste n’ait plus jamais produit aucune autre oeuvre après ce projet non concrétisé.

[33] Il en fut de même pour le groupe de rap américain « The Coup », qui réalisa en juin 2001 la pochette du nouvel album intitulé « Party Music », dont la sortie était annoncée en septembre de cette même année. En représentant en second plan l’explosion des tours du World Trade Center, l’image, dramatiquement et involontairement prophétique, fut immédiatement modifiée et la diffusion de l’album, par conséquent, reportée en novembre 2001.

[34] Jean-Pierre Dupuy, op. cit., p. 12.

[35] Ibid., p. 85.

[36] Ibid., p. 10.

[37] Je remercie amicalement l’artiste pour cette anecdote.

[38] « Qui vive ? », 2e Biennale Internationale de la jeune création de Moscou, 1er – 25 juillet 2010, Moscou.

[39] Au matin du 29 mars 2010, deux explosions dans le métro à Moscou provoquèrent la mort de 39 personnes et firent une centaine de blessés.

[40] Citons parmi tant d’autres les dramatiques prises d’otages (Moscou, 2002 ; Beslan, 2004) et les attentats dans le métro de Moscou (2004 et 2010). Quelques mois après la Biennale, une nouvelle attaque terroriste meurtrière sera menéele 24 janvier 2011 à l’aéroport international Domodedovo, à Moscou.

[41] Intention consciente ou dommage collatéral, l’œuvre de Jean-Pierre Raynaud intitulée « Le Pot doré » (1985), trônant sur un imposant socle disposé à la piazza à Beaubourg, explose après avoir été — a priori — touchée par un missile dans « Catastrophes, ou crépuscule des idoles (Pompidou) » (2008). Coïncidence ironique : « Le Pot doré » de Raynaud fut déplacé en 2009, soit un an après l’œuvre de Favret.

[42] Cet acte était symbolique, car il s’agissait du premier attentat perpétré par la Cosa Nostra à l’encontre d’un monument artistique et culturel.

[43] Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des idoles [1888], trad. d’Henri Albert, Paris, Flammarion, 1985, p. 69.

[44] La destruction des bouddhas de Bâmiyân en Afghanistan par les Talibans en 2001, ou des sites historiques irakiens (Nimroud et Hatra) ou syriens (Palmyre) par les membres de l’« État Islamique » en 2015 n’en sont que quelques déplorables exemples.

[45] « Nous nommons sublime ce qui est purement et simplement grand […] ; il s’agit ici de ce qui est grand au-delà de toute comparaison ». Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger [1790], § 25, Paris, Gallimard, 1985, p. 186.

[46] Ibid., p. 182.

[47] Thomas de Quincey, De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts [1827], trad. par Pierre Leyris, Paris, Gallimard, 1995, p. 29.

[48] Thomas de Quincey, « Mémoire supplémentaire sur l’assassinat considéré comme un des beaux-arts » [1839] dans De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts [1827], Ibid., p. 80. Thomas Leyris, préfaçant l’ouvrage, qualifie quant à lui ce roman d’« Essai noir ». Ibid., p. 10.

[49] L’auteur analyse notre comportement en tant que témoins d’une catastrophe, en l’occurrence d’un immense et dévastateur incendie. Après avoir constaté notre impuissance à « aider […] les véritables professionnels » (secouristes, pompiers, etc.), puis dépassé notre « compassion » et notre « tribut de regret au sinistre considéré comme une calamité », il demeure louable selon de Quincey d’observer un tel chaos, jusqu’à le « considérer comme un spectacle ». Thomas de Quincey, « Post-Scriptum » [1854] dans De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts [1827], Ibid., p. 103.

[50] « Il est doux, quand la vaste mer est soulevée par les vents, d’assister du rivage à la détresse d’autrui ; non qu’on trouve si grand plaisir à regarder souffrir ; mais on se plaît à voir quels maux vous épargnent. Il est doux aussi d’assister aux grandes luttes de la guerre, de suivre les batailles rangées dans les plaines, sans prendre sa part du danger ». Lucrèce, De la nature, Livre Deuxième 1-31, trad. par Henri Clouard, Paris, Garnier-Flammarion, 1964, p. 53.

[51] Thomas de Quincey, « Post-Scriptum » [1854] dans De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts [1827], op. cit., p. 105.

[52] Tony Oursler, Nine-Eleven, vidéo numérique en couleur, 53 min, 2001. Cette vidéo est le montage des images immédiatement prises au cours et au lendemain des attentats ; elle est un témoignage au cœur des évènements, recueillant les questionnements et les angoisses de l’artiste, mais aussi ceux des passants et autres touristes.

[53] Moira Tierney, American Dreams #3, vidéo N&B et couleur, 16 mm, 6min env., 2001-2002. Ce petit film nous montre les images tournées en 16 mm par l’artiste le 11 septembre 2001, notamment depuis la fenêtre de son appartement à Brooklyn, et avec toutes les pellicules (noir et blanc, et en couleurs) dont elle disposait le jour des attentats.

[54] Wolfgang Staehle, Sans titre, vidéo par webcam en couleur, 24 heures, 2001. L’enregistrement en temps réel et diffusé en direct sur internet, proposant une vue panoramique de Manhattan pendant les trente jours du mois de septembre 2001, fut le témoin involontaire des attentats du 11 septembre.

[55] Dans sa série « Jpeg ny » (2004-2006), l’artiste agrandit à outrance des images numériques des attentats, délibérément choisies pour leurs mauvaises qualités, afin d’obtenir un résultat extrêmement flou qui, bien que saturé, permet néanmoins d’identifier le sujet principal de son travail.

[56] L’artiste, qui avait déjà traité le sujet du terrorisme en 1988 dans sa série de tableaux intitulée « 18 Octobre 1977 » (représentant les membres de l’organisation « Faction Armée rouge » surnommée « Bande à Baader »), a réalisé une oeuvre unique et de petit format à propos de ces attentats, humblement intitulée « September » (2005).

[57] Quittant Cologne pour se rendre à l’inauguration trois jours plus tard de son exposition personnelle à la Galerie Marian Goodman, son avion en direction de New-York fut détourné et orienté vers Halifax au Canada.

[58] « J’étais hanté par la fameuse photo des deux tours baignant dans les nuages de l’explosion, sous un ciel bleu radieux, et j’ai fini par essayer de les peindre. Cela n’a rien donné. Dès que j’ai commencé, j’ai compris que je faisais fausse route. […] Je vais détruire ce tableau ou peindre par-dessus, la toile est encore bonne ». Gerhard Richter cité dans Dietmar Elger, Gerhard Richter, trad. par Caroline Jouannic, Paris, Hazan, 2010, p. 301-303. Selon l’exigence de l’artiste, l’œuvre ne fut exposée qu’en 2008, et uniquement dans la Galerie parisienne (et non new-yorkaise) de Marian Goodman, les souvenirs de cette tragédie comme les sensibilités, tant de Richter que du public américain, étant encore trop vifs selon lui.

[59] Étienne Souriau, Vocabulaire d’Esthétique, Paris, PUF, 2004, p. 1110.

[60] Le médium plastique usuel de ma démarche artistique.

[61] « Hope » fut notamment exposée à la Galerie Mathilde Hatzenberger à Bruxelles, à l’occasion de l’exposition « NineEleven » (10 septembre – 24 décembre 2011), commémorant les tragiques évènements new-yorkais perpétrés dix ans plus tôt.

[62] Étienne Souriau, op. cit., p. 1110.

[63] « Untitled #6 (W.T.P.2) » (2004) et « Untitled #9 (W.T.P.1) » (2006), dont les durées respectives sont 11 et 21 secondes.

[64] Intitulée « Blanche-Neige et la Folie de la vérité » (2004), cette installation, exposée à Stockohlm en marge d’une conférence internationale sur la prévention des génocides, créa un certain malaise par son message quelque peu ambiguë. Mise en scène sur fond musical (extrait de la cantate « Mein Herze schwimmt im Blut » [1714] de Jean-Sébastien Bach, dont le titre pourrait être traduit par : « Mon Cœur baigne dans le sang »), une petite maquette de bateau blanc flotte à la surface d’un immense bassin rectangulaire, rempli d’un liquide rouge couleur sang. Le navire dispose d’une voile, sur laquelle figure le portrait de la kamikaze palestinienne Hanadi Jaradat, responsable le 4 octobre 2003 d’un attentat-suicide à Haïfa en Israël. Les spectateurs s’interrogent afin de savoir si la terroriste, voguant métaphoriquement sur le sang qu’elle a fait couler, est ici dénoncée — comme le soutient Feiler, artiste suédois d’origine israélienne — ou, au contraire, glorifiée dans cette oeuvre. Zvi Mazel, Ambassadeur d’Israël en Suède, dénonça immédiatement cette oeuvre avant de la vandaliser, les organisateurs n’ayant pas favorablement répondu à sa requête de la détruire ou de la retirer. Entre liberté d’expression de l’artiste et devoir de mémoire des victimes, Mazel sera finalement arraisonné à la fois par la Suède et Israël, afin d’éviter tout incident diplomatique entre les deux pays. Conséquence ou non de cet incident, Zvi Mazel cessera d’être l’Ambassadeur d’Israël en Suède quelques mois plus tard.

[65] À l’image de la statue à l’effigie de « Captain Miller », le premier Tigre Noir du LTTE à mener une attaque-suicide le 5 juillet 1987. L’œuvre et son mausolée, construits à sa gloire à Jaffna au Sri Lanka, ne furent définitivement détruits qu’en 2010.

[66] Alain Declercq, MIKE, vidéo couleur, 28 min 15, 2005.

[67] Propos recueillis sur le site de l’artiste : www.alaindeclercq.com

[68] Jean de La Fontaine, L’Âne vêtu de la peau du lion, livre V, fable 21.

[69] Exposition « Garbage Truck Bomb », dans le cadre de la Biennale d’art contemporain Les Ateliers de Rennes, seconde édition « Ce qui vient », 30 avril – 18 juillet 2010.

[70] Dispositif interactif sonore pour un camion piégé et son détonateur. Structure bois sapin et aggloméré, téléphone portable, autoradio, amplificateur, caisson de basse, enceintes, câbles, 1017 x 240 x 362 cm, Rennes, 2010. La seconde partie du titre — Le Bombardier du pauvre — fait directement référence au second chapitre de l’ouvrage de Mike Davis, Petite histoire de la voiture piégée (2007).

[71] Faisant directement écho à une précédente œuvre de l’artiste intitulée « IED (Improvised_Explosive_Device) » (2009).

[72] Souvenons-nous des trois actions terroristes quasiment simultanées au Stade de France le 13 novembre 2015, avant la fusillade au Bataclan, qui n’ont heureusement pas engendré les innombrables victimes qui étaient prévues. Une des hypothèses tentant d’expliquer cet échec pour les terroristes formule l’idée selon laquelle ces derniers auraient déclenché leurs explosifs à une heure précise (décidée en amont), et non de façon autonome et isolée, lorsque les spectateurs quittaient le Stade par exemple. Il en est de même le 17 septembre 2016 à Seaside Park dans le New Jersey (USA), où une bombe a explosé aux abords d’un marathon sans faire de victime, le départ de la course ayant été retardé.

[73] Si ses coordonnées téléphoniques ne permettent pas une traçabilité, et donc une identification des interlocuteurs et destinataires.

[74] De faux terroriste provoquant un faux attentat avec de fausses conséquences (ni physiques ni mortifères).

[75] Mike Davis, Petite histoire de la voiture piégée, Paris, Éditions La Découverte, 2007, p. 27, 182, 233, etc.

[76] Mike Davis évoque « l’ingénieuse innovation publicitaire du Hezbollah, [entreprenant dès 1982] de filmer en vidéo ses opérations », à l’image du tout premier attentat perpétré par Sheik Ahmad Kassir le 11 novembre de cette même année, date par ailleurs commémorée tous les ans par le Hezbollah en tant que « Jour du Martyr ». Ibid., p. 102-103.

[77] Comme l’illustrent tristement les attentats new-yorkais du 11 septembre 2001.

[78] Marathon (Boston, 2013), musée (Bruxelles, 2014), Salle de spectacle et stade (Paris, 2015), discothèques (Orlando et Istanbul, 2016), front de mer (Nice, 2016) ou marché de Noël (Berlin, 2016) ne sont que quelques exemples de lieux ciblés par des attentats récents en occident. Bien qu’ils puissent être dans l’absolu des lieux envisageables pour un attentat, ils étaient néanmoins considérés comme peu probables avec une surveillance non prioritaire, contrairement aux gares ou aéroports par exemple, avant que des actions terroristes ne s’y manifestent dans le réel. La terreur réside notamment dans le fait d’accepter l’idée selon laquelle chaque lieu pourrait être, à chaque instant, une cible potentiellement visée par les terroristes.

[79] Jean-Pierre Dupuy, op. cit., p. 83.

[80] Alain, en lisant le journal au lendemain du naufrage du Titanic, constatait avec effroi que « le drame se déroule maintenant pour un spectateur qui sait, qui comprend, qui goûte l’agonie minute par minute ; mais dans l’action même, ce spectateur n’existe pas […]. Quels qu’aient pu être les sentiments de ceux qui sont morts, la mort a tout effacé ; avant que nous eussions ouvert notre journal, leur supplice avait pris fin ; ils étaient guéris. Idée familière à tous, qui me fait penser que l’on ne croit pas naturellement à une vie après la mort. Mais, dans l’imagination des survivants, les morts ne cessent jamais de mourir ». Alain, « Drames » [1912] dans Propos sur le bonheur, Paris, Gallimard, 1928, p. 42-43.

Édouard Rolland

Édouard Rolland est plasticien, théoricien et Docteur en « Arts et Sciences de l’Art » de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il est enseignant en Arts plastiques (pratique et expérience de l’espace d’exposition, travail in situ) et en histoire de l’architecture.