La Res Publica et sa matérialité chez Thomas Hobbes

Cet article, traduit par Karine Abiven, a initalement été publié dans le numéro 11 de la revue Raison publique, en octobre 2009).

Thomas Hobbes est aujourd’hui reconnu comme une des figures majeures des nouveaux mouvements scientifiques du dix-septième siècle. Il a eu des débats avec Galilée ; c’était l’ami de Mersenne ; et l’ennemi de Descartes, avec qui il a eu des querelles violentes. En outre, Hobbes a essayé, dans ses œuvres de philosophie politique, d’introduire l’idée d’une méthode scientifique pour mener l’analyse de la vie humaine. Comme il le dit dans le De Cive de 1642, « la science politique n’est pas plus ancienne que mon livre. » Et il a finalement réalisé son projet de créer une science politique dans son œuvre la plus connue, le Léviathan de1651.

Cependant, Hobbes n’était pas scientifique à ses débuts, mais étudiait ce qui s’appelait, déjà à l’époque, les humanités, et c’est à Hobbes l’humaniste que je m’attacherai. Quand les savants de l’Europe de l’époque moderne parlaient d’humanités, ils se référaient à un cursus spécifique, celui qui avait été établi dans les Universités anglaises après les réformes du milieu du seizième siècle. Étudier les humanités consistait à suivre un programme composé de cinq matières. La première était la grammaire, c’est-à-dire l’étude de la langue latine. C’était à l’école que se faisait cet apprentissage, d’où le nom d’École de Grammaire. À l’Université ensuite, on commençait par étudier la deuxième matière sur les cinq : c’était la rhétorique classique, l’art de parler et d’écrire dans le style le plus persuasif possible. Ensuite, après avoir fini cette formation essentiellement linguistique, on poursuivait en étudiant – et en essayant d’imiter – les œuvres majeures de l’Antiquité classique dans les trois genres suivants : la poésie, l’histoire et la philosophie morale. Ces disciplines formaient ensemble ce que l’on appelait studia humanitatis, les études humanistes, et parfois, de manière plus agressive, studia humaniora, c’est-à-dire les études qui sont plus humaines.

Hobbes était étudiant à l’Université d’Oxford entre 1604 et 1608, à une époque où ce programme était bien établi, puisqu’il avait été introduit par les nouveaux statuts de 1564-65. Ce règlement prévoyait que quatre trimestres devaient être consacrés à l’étude de la rhétorique, avec Aristote et Cicéron au programme, suivis de deux trimestres de littérature latine. On donnait aussi à l’Université des cours magistraux de poésie antique, en particulier Homère, et de philosophie morale antique, notamment Aristote et Platon.

Ce qui était au cœur des humanités ainsi comprises était un idéal d’écriture et de parole persuasives. On apprenait la théorie du discours persuasif en étudiant la rhétorique, mais on attachait tant d’importance aux poètes antiques, et même aux historiens, surtout parce qu’ils étaient sensés fournir le modèle du meilleur style rhétorique. Donc la quasi-totalité du cursus des Humanités était fait pour former des orateurs convaincants. Cela était parfaitement logique pour des étudiants qui se destinaient à la carrière d’avocat, de membre du Parlement, et surtout de ministre de prédicateur de l’Église anglicane. Pour toutes ces professions, la clé du succès était de savoir bien parler en public.

Le présupposé de base qui sous-tendait cette prédominance de la rhétorique était le suivant : quand nous débattons – du moins dans les disciplines humanistes – notre but principal n’est pas tant de convaincre que de persuader. En effet, les théoriciens de la rhétorique antique utilisaient cette idée comme une manière de faire la distinction entre les disciplines humanistes (qu’ils appelaient parfois les sciences morales) et les sciences de la nature. Ils affirmaient que les vraies sciences (comme la géométrie, leur exemple préféré) se caractérisent par le fait qu’elles fournissent des démonstrations qui, du moment qu’on en accepte les axiomes, ne peuvent être mises en doute ou réfutées. Les sciences morales au contraire sont définies par le fait qu’elles n’offrent pas de telles certitudes. Voici pourquoi : comme les rhétoriciens antiques aimaient à le formuler, dans les sciences morales – l’argumentation juridique ou politique par exemple – on peut toujours adopter deux positions différentes sur une question, de sorte qu’il est toujours possible d’argumenter in utramque partem, c’est-à-dire de défendre le pour et le contre, l’une et l’autre position.

D’une certaine manière, nous pensons encore en ces termes. L’espace des cours de justice est encore divisé en deux parties, l’une pour l’accusation et l’autre pour la défense, et on parle encore aujourd’hui en français de parties adverses et en anglais, on dit que chacun put their side of the case. De la même manière, dans le Parlement anglais, les deux partis principaux sont placés face à face des deux côtés opposés de la salle, parce qu’il y a toujours two sides to the question.

Les théoriciens de la rhétorique antique insistaient ensuite sur le point suivant : puisque, dans les sciences morales, il y a toujours deux positions possibles sur une question, ce qu’il faut savoir avant tout, c’est l’art d’argumenter de façon à ce que les autres adoptent votre position. Rappelons la présupposition essentielle ici : on ne peut pas espérer y parvenir exclusivement par la force de la raison et de la démonstration, tout simplement parce que, quel que soit le sujet, il y aura toujours une autre position sur la question, une autre façon de voir le problème. Dans ces conditions, le but sera forcément d’inciter, voire de forcer l’auditeur à adopter votre position. Donc la question cruciale est la suivante : comment peut-on espérer atteindre ce but ?

C’est la question clé à laquelle les grands rhétoriciens antiques – notamment Cicéron et Quintilien – prétendaient apporter une réponse. Voici, en un mot, ce qu’ils disaient : si je veux arriver à vous mettre de mon côté, alors ce que je vais devoir faire est de vous mouvoir en vous é-mouvant, de vous bouleverser par ma vision des choses. Cela explique pourquoi, dans l’histoire de l’art oratoire parlementaire, on a toujours tenu pour le plus grand exploit de l’éloquence de réussir, dans un débat, à faire « traverser la salle » à quelqu’un, c’est-à-dire lui faire changer de position pour adopter la vôtre. À ce moment-là, c’est le triomphe de la rhétorique : vous avez réussi à émouvoir quelqu’un jusqu’à le faire se mouvoir jusqu’à vous.

Mais évidemment cette réponse ne nous fait pas avancer beaucoup. Nous cherchons encore à savoir les techniques qui nous permettent d’ajouter de la persuasion au raisonnement, et par là d’émouvoir l’auditoire pour qu’il adopte notre point de vue. En lisant les théoriciens de la rhétorique antique, surtout Cicéron et Quintilien, dont les œuvres étaient très lues à la Renaissance, on s’aperçoit qu’ils avaient un nombre considérable de conseils à apporter à ce sujet. Parmi leurs suggestions, la plus importante paraît peut-être un peu bizarre à première vue. Si vous voulez émouvoir votre auditoire, dit Quintilien notamment, vous ne devez jamais vous contenter simplement de décrire une situation ou de raconter un ensemble de faits. Ce que vous devez faire est en quelque sorte de donner à vos auditeurs une image de la manière dont vous voulez qu’ils voient et évaluent la situation que vous avez décrite. C’est-à-dire que vous devez essayer de rendre votre argument persuasif en le rendant frappant. De cette manière, comme l’exprime la tournure de phrase étrange de Quintilien – qu’on utilise encore pourtant – vos auditeurs verront ce que vous essayez de communiquer avec les yeux de l’esprit.

Mais comment réussir à faire cela ? Ce qu’il faut faire, poursuivent les théoriciens de la rhétorique, c’est insérer des figures dans le discours – c’est-à-dire des illustrations, des images. Nous parlons encore de figures du discours, et le terme général pour les figures et les tropes de ce genre est ‘imagerie’. Cette idée est assez évidente. On ne dit pas simplement : « Il a crié très fort », mais « Il a rugi comme un lion ». Et ne dit pas simplement : « Le Président dissimule quelque chose », mais « Il y a anguille sous roche ». La comparaison fournit une image, une représentation : on voit un lion terrifiant, ou une anguille sournoise. Et les rhétoriciens suggèrent que cela fournit un moyen de se représenter la scène qui est plus mémorable, et donc plus persuasif.

Avec la réappropriation de la rhétorique antique à la Renaissance, cette attention aux images, à l’imagerie et à l’imagination est revenue sur le devant de la scène, mais avec une innovation spectaculaire. On s’est dit que le plus sûr moyen de rendre nos arguments le plus persuasifs possible, ne vaudrait-il pas mieux combiner l’imagerie verbale avec de véritables images, c’est-à-dire de résumer nos arguments visuellement ? Cet acte de combiner le mot et l’image ne serait-il pas la chose la plus persuasive que nous puissions faire ?

Cette suggestion a suscité, dans les premiers temps de l’imprimé, deux développements que j’aimerais considérer maintenant. D’abord, c’est à cause de cette théorie rhétorique et esthétique qu’est apparu avec une prééminence extraordinaire dans la seconde moitié du seizième le genre des Emblemata, les livres d’emblèmes. C’étaient en général des œuvres d’instruction morale ou religieuse, dans lesquelles les mots étaient combinés aux images pour transmettre un message dans le style que les auteurs latins appelaient illustrior, c’est-à-dire, plusbrillant, plus frappant – c’est la source de notre mot ‘illustrer’. Et plusieurs milliers de livres de ce genre ont été publiés, d’abord illustrés avec des gravures sur bois, puis plus tard avec des gravures en cuivre souvent très spectaculaires, destinées essentiellement à transmettre et souligner d’importants messages moraux, sociaux et religieux.

Mais un second développement, sur lequel j’aimerais particulièrement me concentrer, s’est produit aussi dans la même période. Nous commençons à trouver des traités, même les plus sophistiqués, sur l’enseignement humaniste qui paraissent avec des frontispices emblématiques, dont le but était de résumer et en même temps de rendre plus frappants et mémorables les thèmes majeurs des textes qu’ils introduisaient. L’idée était de donner au lecteur, dès le début, une image qui paraphrasait en termes visuels le message essentiel du texte, pour y ancrer l’imagination de la manière la plus ferme possible.

Penchons-nous maintenant sur le phénomène des frontispices de la Renaissance. Comme je l’ai dit au début, on considérait qu’il y avait trois genres particulièrement propres à l’apprentissage humaniste à la Renaissance : la poésie, l’histoire et la philosophie morale. Et ce que nous constatons en Angleterre, pour la première fois vers la fin du seizième siècle, c’est que certains textes majeurs de l’Antiquité classique dans chacun de ces trois genres commencent à être rendus plus accessibles, de deux manières. D’abord, c’est qu’ils étaient traduits pour la première fois, dans un exercice de la discipline humaniste de base, la Grammaire. Mais en outre, ils ont commencé à être livrés avec des frontispices explicatifs.

Les premières de ces traductions étaient celles de classiques de la philosophie morale. Les plus grands noms dans ce domaine étaient, pour les humanistes, Aristote, et pour la philosophie morale romaine, Cicéron et Sénèque. L’Éthique à Nicomaque d’Aristote et le De Officiis de Cicéron ont tous deux été traduits si tôt que leurs frontispices sont encore très primitifs. Mais à l’époque où on en arrive à la première traduction de Sénèque, faite par Thomas Lodge en 1620, nous trouvons un texte précédé d’un frontispice d’une complexité symbolique considérable.

Si nous nous tournons maintenant vers la poésie, c’est le même schéma. C’est pendant la même période que beaucoup d’œuvres poétiques classiques ont été traduites en anglais pour la première fois, et ont été aussi accompagnées de frontispices explicatifs. La plupart des œuvres traduites était de la poésie latine. On s’accordait généralement à dire que le poète latin le plus important était Virgile, dont l’Énéide a été traduite si tôt, en 1553, que le frontispice, encore une fois, n’a quasiment qu’une fonction décorative. Mais plus tard, quand ses Géorgiques ont été traduites en 1628, on observe un frontispice explicatif plus complexe. L’auteur le plus populaire parmi les poètes romains était Ovide. Son Art d’aimer a été traduit en 1621, accompagné d’un frontispice symbolique complexe, et en 1626, une nouvelle traduction de ses Métamorphoses a paru avec un frontispice d’un genre encore plus élaboré. Toutle monde s’accorde, cependant, pour reconnaître en Homère le meilleur poète parmi les Anciens, et dans la période que je considère, il a fini par être traduit par Georges Chapman. La version de l’Odyssée signée par Chapman a paru en 1614 et celle de l’Iliade deux ans plus tard, et elles étaient toutes les deux précédées de frontispices magnifiques.

Comme je l’ai mentionné, on disait que le troisième genre typiquement humaniste était l’histoire. Et là encore, dans la période que je considère, nous tombons sur les premières traductions anglaises des œuvres majeures de l’histoire grecque et romaine, de nouveau avec des frontispices emblématiques qui résument et font ressortir les messages moraux que les leçons des historiens étaient supposées transmettre. Une des préoccupations principales de ces traducteurs était l’histoire des changements constitutionnels, ce qui explique pourquoi ils prêtaient tant d’attention aux œuvres de Salluste et de Tacite. Mais ils s’intéressaient encore plus aux guerres qui étaient souvent à l’origine de tels changements. Cela explique pourquoi ils se sont surtout penchés sur César, Tite-Live, Lucain et surtout sur celui que presque tout le monde considérait comme le plus grand des historiens antiques : Thucydide.

Voici un des premiers exemples (figure1). C’est un frontispice de la traduction de 1590, traduction de la partie de l’Histoire de Tite-Live qui traite des guerres de Rome contre Carthage. Le frontispice se propose de révéler ce qu’il faut savoir avant tout sur le texte. Et il suggère que ce qu’il faut surtout savoir est la manière dont Scipion a emporté la victoire. Vous voyez donc la figure ailée de la Victoire au sommet, tenant la palme de la gloire et la couronne de laurier du héros. Et nous apprenons que Scipion doit sa victoire non pas, comme on pourrait s’y attendre, à une force brute, qui est celle de son adversaire Hannibal, comme nous le lirons plus tard. Non, il a dominé, et c’est bien connu, parce qu’il s’est comporté de manière juste : ici nous voyons donc la figure de la Justice avec son épée. Et aussi parce que c’était un chef prudent et précautionneux : c’est pourquoi ici nous voyons la figure rusée de la Prudence avec son serpent.

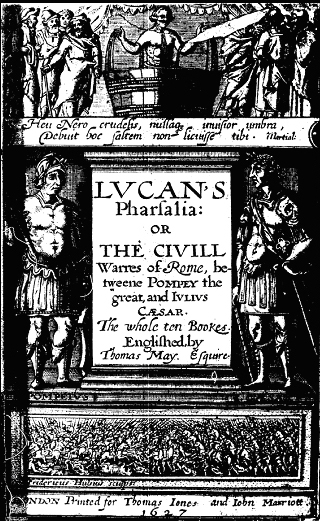

Pour donner un autre exemple, ici nous voyons le frontispice de la traduction, signée Thomas May, de la Pharsale de Lucain ; c’est l’histoire des guerres civiles romaines, qui a été publiée pour la première fois en 1627 (figure 2). Encore une fois le frontispice est là pour nous révéler ce qu’il lui faut savoir avant tout sur ce texte. D’abord, qui a mené les deux camps adverses. Il s’agit de Pompée, à gauche, et Jules César, à droite. Deuxièmement, on doit savoir que la guerre produit de vastes carnages, ce qui est illustré à la base de la gravure. Et finalement, que la guerre provoque aussi des conséquences tragiques. La victoire de César a mis fin à la République, et a vite laissé place à la tyrannie de Néron, et nous voyons Sénèque, condamné à s’ouvrir les veines sur ordre de l’empereur.

Comme je l’ai dit, il ne faisait guère de doute que, parmi les historiens antiques, le plus grand était Thucydide. Donc, pour un partisan des humanités, un des plus grands trophées était de traduire Thucydide, non seulement parce que c’était un incomparable historien, mais aussi parce qu’il était très difficile à traduire, car il écrivait un grec particulièrement revêche et compliqué. Cela m’amène enfin à la figure de Thomas Hobbes, car c’est lui qui a remporté ce trophée. La première œuvre publiée de Hobbes, qui a paru en 1629, était une traduction complète de Thucydide, la première jamais faite directement en anglais à partir de l’original grec. Hobbes y a ajouté un frontispice gravé de manière spectaculaire (figure 3). Avec ce dessin il nous propose une puissante interprétation de ce qu’il faut, selon Hobbes, savoir et se rappeler avant tout sur le texte de Thucydide.

L’idée de Hobbes, me semble-t-il, c’est qu’il y a quatre points principaux qu’il faut se rappeler au sujet du livre de Thucydide. D’abord, qu’il a écrit l’histoire d’une guerre. Vous le voyez ici, son Histoire à la main, disant d’elle qu’elle est un « bien impérissable ». Et vous voyez également la guerre, et il faut savoir qu’elle a été menée sur mer comme sur terre. Deuxièmement, on doit savoir où cela s’est passé et quels ennemis ont combattus. Comme nous l’apprend le panneau central en haut, cela s’est passé en Grèce ; et, comme le précisent les panneaux latéraux, les deux camps ennemis étaient la cité des Lacédémoniens et la cité d’Athènes. Troisièmement, on doit aussi savoir qui étaient les chefs au début du conflit. Et ils sont là, dominant logiquement la scène : à gauche Archidame, le roi de Spartes, qui fait face et s’oppose à Périclès, le chef de la démocratie athénienne, à droite.

Le quatrième point, et le plus important, est de savoir pourquoi les Athéniens ont perdu la guerre. Hobbes donne sa propre réponse dans son Introduction à la traduction, où il tient pour principal responsable le système de gouvernement démocratique d’Athènes. Le gouvernement, critique-t-il, était dirigé par des démagogues qui excitaient les foules, et ne laissaient aucune place à la concertation et à la réflexion, ni même à la cohérence dans leurs propres décisions. Et c’est précisément ce que montre le frontispice. En dessous du roi de Spartes, nous voyons les Aristoï, les chefs de la communauté, en train de se concerter et de débattre activement avec leur roi. Mais en dessous de Périclès, on voit un orateur qui harangue une foule ignorante – les hoï polloï , selon les mots grecs – qui ne délibèrent pas du tout, et pour certains n’écoutent même pas. Hobbes veut que l’on voie et que l’on se rappelle d’une chose : la démocratie est le chemin le plus sûr vers la destruction, et il ajoute dans son Introduction que c’était dans le but de transmettre ce message au peuple d’Angleterre qu’il a traduit le texte de Thucydide.

Après avoir publié son Thucydide, Hobbes se détourna des humanités, sans revenir à l’art de la traduction avant la toute fin de sa vie, où il a publié la traduction des œuvres complètes d’Homère. Il se tourna vers les sciences, et tout particulièrement vers ce qu’il appelait la science du politique, genre dans lequel il a publié ses deux œuvres les plus célèbres, le De Cive en 1642 et le Léviathan en 1651. Il y a pourtant un point crucial sur lequel, même dans ces textes, Hobbes n’abandonne jamais son allégeance humaniste, et c’est sur cette caractéristique de sa philosophie politique que j’aimerais maintenant me tourner. Ce que Hobbes n’abandonne jamais, et continue même à accentuer fortement, c’est la conviction humaniste que la meilleure façon de persuader quelqu’un d’accepter un argument sera toujours de lui fournir une représentation, une image, de ce qu’il doit avoir devant les yeux de l’esprit. Donc le De Cive et le Leviathan sont tous deux précédés de frontispices aux gravures complexes, pour lesquelles Hobbes a clairement joué un rôle, et j’aimerais enfin les examiner. Mon idée, c’est qu’en les observant, nous allons découvrir les idées que Hobbes juge essentielles de retenir dans ses deux œuvres les plus importantes.

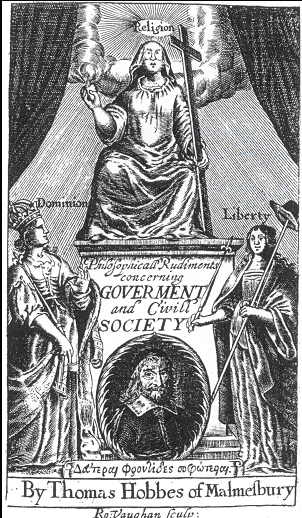

Je vais d’abord me pencher sur le frontispice du De Cive de 1642. (figure 4). D’après cette image, que veut nous dire Hobbes sur ce qui fait l’essentiel de son livre ? Surtout deux choses, d’après moi. D’abord, que l’ensemble de la vie politique se déroule « sous » la religion, et surtout que le jour du Jugement Dernier adviendra. Et deuxièmement, que, sur un plan inférieur à Dieu, il y a deux alternatives possibles pour la vie humaine. Vous pouvez choisir l’Imperium, c’est-à-dire la soumission au pouvoir absolu, qui porte avec lui son système de justice. Ainsi nous voyons Imperium là, à gauche, en train de manier l’épée de la justice pénale, mais aussi de porter la balance dans laquelle tout sera pesé justement. L’alternative consiste à choisir la Libertas, que nous voyons à droite.

Maintenant regardons un moment une autre représentation de ce que Hobbes a à dire au sujet de ces alternatives (figure 5). Voici le frontispice qui avait été ajouté à De Cive à sa première parution en anglais en 1650. À l’époque, l’Angleterre vivait sous un régime républicain, qui avait été établi un an auparavant, après l’exécution de Charles I, quand l’Angleterre avait été proclamée un « Commonwealth and free state », c’est-à-dire une « République ou état libre ». Pour évaluer ce que nous voyons, il est important de noter que cette traduction de 1650 a été publiée sans la permission de Hobbes, sans même qu’il soit au courant, puisqu’à cette époque il était encore en exil à Paris.

Ce que nous voyons, c’est une tentative d’ajuster la théorie de Hobbes pour l’adapter à la nouvelle situation politique. Nous voyons encore la Domination, qui est couronnée et tient un sceptre qui symbolise son gouvernement. Mais face à elle la figure de la Liberté – vêtue avec une splendeur comparable, et souriante – tient un sceptre identique, ainsi qu’un pilleus, le bonnet d’affranchi. Ce qu’on nous dit, c’est que nous avons certes besoin de vivre sous un gouvernement, mais sous une forme de Domination dans laquelle la Liberté gouverne aussi, en d’autres termes, dans un état libre, une république.

Pourtant ce n’est pas du tout ça que Hobbes veut nous dire au sujet de son livre. C’est une véritable trahison vis-à-vis de la morale qu’il a cherché à transmettre huit ans auparavant dans son propre frontispice. Ce que Hobbes veut que nous reconnaissions, c’est que la Liberté est l’état où règne la plus grande misère, voire un véritable enfer. Sous ce rapport, il est très important de noter que le frontispice représente le jour du Jugement Dernier, car dans les représentations traditionnelles de cette scène, le côté droit est toujours sinistre. C’est la même chose dans l’image de Hobbes, qui place la Liberté dans la position des damnés. Si nous regardons plus attentivement maintenant, nous voyons ce qui fait de la Liberté un enfer par rapport à la condition des hommes sous le régime de l’Imperium. Ici, vous êtes protégé par l’épée de la justice, alors que là, vos seuls moyens de vous défendre, c’est vos propres forces. Voilà ce qui rend l’état de liberté naturelle si farouche et brutal, selon l’expression que Hobbes emploie plus loin. Et la figure de la Liberté est évidemment montrée comme sauvage et non pas civilisée : armée d’un arc et de flèches, à moitié déshabillée, ce qui contraste avec la toge civilisée que porte la figure de l’Imperium.

Hobbes nous dit dans le texte du De cive que les indigènes d’Amérique du Nord vivaient de cette manière à son époque. Mais dès le frontispice, Hobbes reprend une tradition picturale bien ancrée qui représente la condition prétendument sauvage des Amérindiens. Il y a ici, je crois, une référence visuelle à une célèbre image de l’Amérique parue dans le livre d’emblèmes publié par Cesare Ripa sous le titre d’Iconologie en 1611 (figure 6). Ici nous voyons la ressemblance avec l’allégorie de la Liberté de Hobbes : une figure à moitié déshabillée, qui tient un arc dans sa main gauche et une flèche dans la droite.

Mais Hobbes fait une référence bien plus claire encore à une autre célèbre représentation des Amérindiens de l’époque. Son allégorie de la Libertas fait aussi allusion à une gravure de l’artiste hollandais Théodore de Bry de 1595 à partie d’une aquarelle réalisée par Thomas White à la demande de Sir Walter Raleigh au milieu des années 1580. L’aquarelle de White était la toute première représentation des Amérindiens venant d’un artiste anglais, et De Bry l’a reproduite en guise d’illustration au livre de Thomas Hariot sur la Virginie, publié en 1595. White avait peint un seul chef Algonquin, mais De Bry dans sa gravure a reproduit la même figure de dos, et les a placées toutes deux dans un paysage imaginaire (figure 7). Et comme vous voyez, derrière les deux figures De Bry a aussi esquissé une campagne inventée, avec un groupe de guerriers armés à gauche, et autre groupe de quatre en train de chasser un cerf, à droite.

Si nous regardons maintenant plus attentivement la partie du frontispice de Hobbes correspondante, on constate qu’il ne se contente pas de représenter la Liberté simplement comme un état de guerre, mais en fait un état d’une nature bien plus sinistre. Ce que vous voyez à l’arrière-plan n’est pas un groupe de quatre guerriers en train de chasser le cerf. Ce que vous voyez est un groupe de trois hommes avec des arcs et des flèches en train de chasser deux autres hommes, pendant qu’un quatrième s’apprête à les abattre à coup de massue. Et, plus sinistre encore, dans la clairière derrière eux, on voit deux personnes accroupies près d’un tréteau où est pendu un membre coupé.

Donc, qu’apprend-on grâce au frontispice sur ce qu’il faut avant tout retenir de la thèse du De Cive, selon Hobbes ? Apparemment, un des messages essentiels, c’est que l’état de liberté est un état de conflit et de mort violente ; alors que se soumettre à l’Imperium plutôt que de s’accrocher à cette liberté, c’est la voie de la paix et de la prospérité, au lieu de la guerre et de la mort. En effet, regardons maintenant à l’arrière-plan correspondant derrière la figure de l’Imperium. On y voit une scène paisible de récolte fructueuse, et une ville ensoleillée sur la colline à l’arrière plan. Donc la morale que Hobbes essaie de transmettre, de la manière la plus frappante possible, est très forte : c’est que la paix et la prospérité exigent une soumission parfaite, et que la liberté n’apporte que violence et mort.

Après la publication du De Cive en 1642, Hobbes est retourné à ses travaux scientifiques, et en particulier au traité qu’il tentait d’écrire sur le concept de corps, qu’il a fini par publier en 1655 sous le titre de De corpore. Cependant, il a interrompu ces travaux en l’an fatidique de 1649, quand le roi Charles premier a été exécuté et l’Angleterre déclarée une République ou État libre. À ce moment précis, il s’est mis immédiatement à écrire une nouvelle version de sa science politique, en anglais cette fois, et il l’a publiée sous le nom du Léviathan en 1651. Toutefois, bien que ce traité ait paru après que Hobbes se soit plongé pendant des années dans l’étude des sciences physiques, il a su rester fidèle à ses allégeances humanistes sur un point crucial. Une fois encore, il a fait précéder son ouvrage d’un frontispice à emblème, où, comme dans les précédents, il semble nous représenter ce qu’on doit avant tout comprendre et retenir du texte qui suit.

Voici la version originale du frontispice, telle qu’on la voit dans le manuscrit du Léviathan, un spécimen offert par Hobbes au futur roi Charles II en 1651, et qui se trouve aujourd’hui à la British Library (figure 8). Le dessin est probablement dû à Wenceslas Hollar, mais il est clair que Hobbes a approuvé, sinon il ne l’aurait jamais inclus dans le spécimen du texte. La version du frontispice du texte publié est en gros la même, sauf un détail important. Les visages qui composent le corps du personnage de colosse et qui nous fixent du regard, sont remplacés par des personnages entiers qui regardent vers le colosse (figure 9). De plus, si vous regardez de très près, vous verrez un ajout d’une extrême importance (même si rien ne permet d’affirmer que Hobbes l’ait voulu lui-même) : ces personnages sont aussi bien des soldats que des civils, des enfants que des adultes, des femmes que des hommes.

Maintenant, prenons cette image comme la paraphrase donnée par Hobbes de sa propre théorie politique dans le Léviathan (et je suis convaincu que c’est ce qu’il faut faire). Quel enseignement peut-on en tirer sur ce que l’auteur veut manifestement nous faire comprendre et retenir avant tout sur ce texte ? En guise de réponse – et de conclusion – je distinguerai cinq éléments.

Premièrement, supposez que vous connaissiez la première version de la théorie politique de Hobbes dans le De Cive, et donc aussi ce premier frontispice dont j’ai déjà parlé. Alors vous seriez sûrement frappé par une omission remarkable dans le frontispice plus tardif. Il n’y pas de scène du Jugement Dernier, pas même de représentation de Dieu au-dessus du personnage couronné qui domine le paysage. En fait, il n’y a rien du tout « au-dessus » de ce personnage, et la devise au-dessus de sa tête dit explicitement : « Il n’y a nul pouvoir sur terre qui lui soit comparable ».

Deuxièmement, il y a une différence encore plus cruciale entre l’image plus tardive et le premier frontispice. La première image était organisée autour de l’opposition de deux forces, Imperium et Libertas, entre lesquelles il faut choisir. Mais ici, dans le Léviathan, il n’y plus d’opposition de forces. Le choix a déjà été fait, et tout le monde – hommes, femmes, enfants – vit maintenant « sous » le personnage qui surgit au-dessus du paysage et les domine tous complètement. Son omnipotence est symbolisée par deux éléments : non seulement il tient l’épée de la justice dans sa main droite, mais en plus il a la crosse, symbole de l’autorité ecclésiastique, dans la gauche.

Troisièmement, on nous montre à quoi ressemble la vie sous un tel pouvoir autoritaire, et nous le voyons dans le paysage qui s’étend devant lui. Nous voyons une ville coquette et ordonnée, une campagne non moins ordonnée, au cœur d’un paysage baigné de soleil et bien évidemment en paix. Qu’est-ce qu’il nous dit alors ? Que, si nous voulons vivre en paix, nous devons vivre sous une autorité unique qui détient tous les pouvoirs, religieux et civil, et qui use de ces pouvoirs non pas simplement pour nous dominer, mais, comme on le voit, pour protéger et même pour envelopper ville et campagne.

Mon quatrième point est que Hobbes souligne positivement le fait que le pouvoir de ce personnage dominant ne vient pas de Dieu. La puissance de ce personnage lui vient entièrement de ses bras armés, selon le jeu de mots visuel de Hobbes – ce qui est plus clair en anglais avec l’homonymie de « arm », qui signifie à la fois « bras » et « arme ». Mais ses bras armés sont uniquement composés de l’union des forces de son peuple, qui compose son corps – un corps politique – dont il est la tête. Notez que le peuple ne forme pas une unité naturelle. L’unité que nous voyons ne se produit que par leur réunion sous un personnage qui a tout pouvoir pour les gouverner – c’est-à-dire un pouvoir souverain. C’est la présence de ce personnage dominant – que nous pouvons maintenant identifier comme étant le souverain – qui leur donne leur unité et leur forme en tant que corps politique soumis à sa loi. Bref, ce que nous observons, c’est un corps politique uni par la présence d’un souverain unique. Et le nom de cette entité politique composée, comme nous le dit le centre du frontispice, c’est Léviathan, c’est-à-dire, le « Commonwealth », la communauté, ou – comme Hobbes le nommera plus tard dans son texte – l’État, au-dessus duquel il n’y pas de pouvoir supérieur.

Le cinquième et dernier message que j’aimerais identifier, c’est l’idée selon laquelle il nous faut, en tant qu’individus, nous rassembler et contempler notre souverain avec respect. Selon le jeu de mots visuel de Hobbes, nous devrions ‘look up to him’ – comme les personnages de la foule le font dans l’image. Quant aux ennemis de la paix et de la sécurité, ils seront bel et bien sou-mis, mis dessous, ‘kept down’, selon un autre jeu de mots visuel. Et « sous » la ville, on voit, comme on pouvait s’y attendre, une collection de ces forces potentiellement fauteurs de troubles. Cela est illustré dans deux ensembles de cinq panneaux. Une lecture horizontale nous invite à réfléchir à leur ressemblance, tandis qu’une lecture verticale montre que leurs capacités de nuisance peuvent se cumuler.

En haut à droite, vous voyez une église, et à gauche un château avec un canon qui tire depuis les remparts. Sous le château, il y a une petite couronne ducale, et sous l’église une mitre, symbole de ceux qui ont un rang équivalent dans le domaine ecclésiastique. Sous la couronne ducale, vous voyez un canon pointé directement sur l’inscription « Common-wealth Ecclesiastical and Civil » Sous la mitre, vous voyez la représentation conventionnelle de la foudre. À l’origine, la foudre symbolise la vengeance de Jupiter, mais (comme le note Hobbes lui-même dans le chapitre 42 du Léviathan), ce symbole a parfois été utilisé pour référer aux « foudres de l’excommunication », revendiquée par le Pape comme un de ses pouvoirs sur les principautés temporelles.

En dessous, deux ensembles de panneaux plus grands nous montrent, dans un nouveau jeu de mots visuel, ce qui soutient (‘uphold’) ces prétentions au pouvoir. Ce qui sous-tend les anathèmes de l’église, ce sont les armes tranchantes et dangereuses de la joute verbale, représentées par l’usage scholastique d’arguments tordus, retors. Et au même niveau on voit, par analogie, ce qui soutient le canon : les armes tranchantes et dangereuses de la véritable guerre, ainsi qu’un tambour qui appelle aux armes. Finalement, le niveau tout à fait inférieur nous montre le résultat de l’action cumulée de ces sources de désunion et de discorde. À droite, nous voyons une dispute scholastique, qui utilise les armes tranchantes de la joute verbale. À gauche, nous voyons un champ de bataille où des troupes de cavalerie brandissent de véritables armes, tandis que deux rangées de fantassins se font face, prêts à se massacrer les uns les autres.

Voilà le résultat des courses, nous dit Hobbes, lorsque les pouvoirs spirituel et temporel sont divisés et opposés l’un à l’autre, alors qu’il faut qu’ils soient fermement tenus dans les mains du souverain. Ainsi, la dernière pensée que ce frontispice nous livre, c’est que la seule alternative à la division et à la guerre civile est une souveraineté parfaitement unifiée et absolue1.

==================

NOTES

- Je suis très reconnaissant, pour ses successives relectures, à Susan James, pour son aide en matière d’iconographie à Kinch Hoekstra, et pour sa traduction en français à Karine Abiven.[↩]

Quentin Skinner

Quentin Skinner est professeur d'histoire à Queen Mary University of London. Spécialiste de l'histoire intellectuelle moderne, il a aussi publié sur la nature de l'interprétation et de l'explication historique, ainsi que sur plusieurs questions de théorie politique contemporaine, notamment le concept de liberté politique et celui de l'État. C'est un des principaux chefs de file de l'Ecole dite "de Cambridge".