L’art à l’époque du terrorisme (Éloge du sabotage)

Cet article a été initialement publié au sein du dossier « Littérature et arts face au terrorisme » dirigé par Catherine Grall.

En 2005, l’ouvrage intitulé Art in the Age of Terrorism[1] dirigé par Graham Coulter-Smith et Maurice Owen, se proposait d’explorer les manières par lesquelles l’art et la théorie de l’art pouvaient contribuer à la compréhension de situations qui nous laissent souvent sans voix. Il s’agissait ainsi de visualiser l’indicible, que cet indicible soit de l’ordre du traumatisme, du déni, des conflits insolubles, de la construction de barrières, de la perte des libertés engendrées notamment par les guerres et le terrorisme.

Ce livre a bien entendu été conçu dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 qui ont produit une abondante imagerie médiatique dont beaucoup d’artistes se sont par ailleurs emparé. Cette communication reviendra en partie sur cet ouvrage de référence mais proposera un point de vue inverse en partant du procès autour de Tilted Arc, une œuvre de Richard Serra dont la destruction fut programmée au motif que l’œuvre semblait vouloir, selon les arguments de la partie adverse, favoriser le terrorisme « dressant un mur d’appui idéal pour une bombe ».

Cet exemple ne sera cependant qu’un simple point de départ pour orienter nos réflexions vers la question du sabotage telle que l’entend Erri de Luca mais aussi de la profanation telle que l’entend Giorgio Agamben, notions peut-être moins médiatiquement populaires que celle de terrorisme, mais sans doute tout aussi intéressantes à l’heure de comprendre les engagements et réels enjeux politiques de cette « parole contraire » qu’est encore (parfois) l’art.

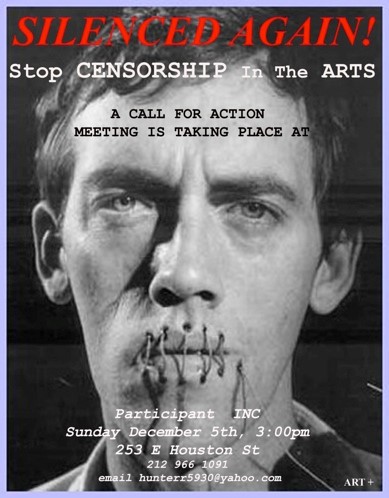

La plupart des contributeurs de l’ouvrage Art in the Age of Terrorism (Fig. 1) se concentrent sur les conséquences des actes terroristes et notamment de la guerre contre le terrorisme. À titre d’exemple, l’un des effets secondaires de la paranoïa croissante et la réduction des libertés post 9-11 est la transposition perverse, conduite par une politique de la peur, qui se fait sur la figure des réfugiés comme potentiels terroristes. À défaut de pouvoir être exhaustive, je ne citerai que l’article de Mary Richards, « Sewing and Sealing: Speaking Silence » dans lequel la théoricienne de l’art met en parallèle la pratique, courante dans les camps de réfugiés, de se coudre la bouche (et parfois les yeux et les oreilles) en signe de protestation, avec certaines formes artistiques de la performance qui reprennent ces mêmes gestes. (Figs. 2, 3,).

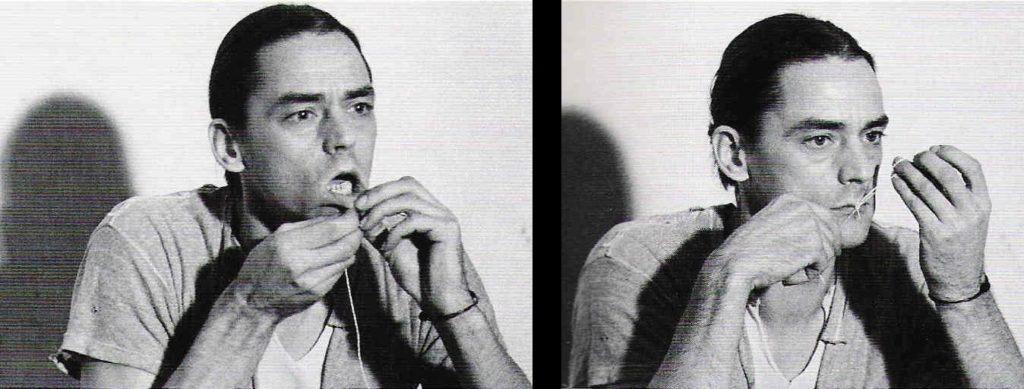

L’action Talking about Similarity de 1976 d’Ulay et Abramovic, présentée comme une marque de solidarité avec le groupe Baader-Meinhof (RAF), montre Ulay assis à une table, en train de se coudre la bouche puis laisser sa place à Marina Abramovic qui répond à sa place aux questions posées par le public, parlant ainsi pour celui qui ne peut plus parler, et quittant sa place lorsqu’elle répond en son nom propre et non plus au nom d’Ulay.

Dans les années 80 on se souvient que c’est l’artiste et militant homosexuel David Wojnarowicz, notamment connu pour son procès contre l’American Family Association, qui publia à plusieurs reprises son autoportrait lèvres cousues et, plus récemment, on rappellera les très spectaculaires actions de l’artiste et activiste Pyotr Pavlensky qui reprend à son compte ce geste de couture dans l’espace public, geste qu’il associe à d’autres actions comme celle qui consiste à se rouler nu dans du fil barbelé en solidarité avec les Pussy Riots, par exemple. (Figs. 4, 5).

On le sait, ce type d’action mettant en jeu le corps meurtri vise, de fait, à pointer un traumatisme du corps social. Ce fut, en son temps, l’apport précieux du travail de Gina Pane et, plus récemment, celui de l’artiste israélienne Sigalit Landau, par exemple, dont la vidéo de 2000, Barbed Hula, dans laquelle un plan serré tourné au ralenti sur un ventre faisant tourner un hula hoop en fil barbelés sur fond de plage, a fait la célébrité. Mais ces pratiques, si elles se réfèrent à un contexte politique bien spécifique, ne sont pas à proprement parler des pratiques directement liées au terrorisme. Dans ce champ, c’est d’ailleurs plutôt dans la reprise d’images médiatiques que les artistes se sont illustrés. Déjà en mai 1970, Richard Hamilton produisait une sérigraphie à partir d’une photographie de la BBC qui couvraient la tuerie de Kent State University et représentant un étudiant blessé par la Garde nationale de l’Ohio. En introduisant une forme de distance picturale avec le sujet, Hamilton évitait une reprise trop directe des événements sanglants tout en disant, à sa manière, son soutien à la manifestation pacifiste contre la guerre au Cambodge. Mais à l’époque, la couverture médiatique des événements politiques quels qu’ils étaient n’avait encore rien à voir avec ce qui a commencé à se déclencher à partir de la première guerre du Golfe (souvenons-nous des ces écrans verts ponctués çà et là d’un point lumineux qui ont servi, 24h sur 24 à illustrer les fameuses « frappes chirurgicales » menées par les Américains) et l’avènement des chaînes d’information continue, obligées de « couvrir » des sujets, même lorsque le sujet ne se donne qu’à travers très peu d’images, des images de mauvaise qualité, voire pas d’images du tout. C’est notamment dans ce sens que la série de photographies de très grand format de Thomas Ruff, JPEGNY, de 2004 (Fig. 6) insistant sur l’hyperpixellisation des images médiatiques, travaille en mettant l’accent sur des représentations qui, dans le fond, ne disent rien ou du moins rien d’autre que ce qu’on veut leur faire dire. Et il est ici intéressant de rappeler que, contrairement à ce que l’on pourrait croire puisqu’elles nous en avons été submergés (Fig. 7), il y a eu très peu d’images des événements du 11 septembre 2001 puisque le gouvernement américain a interdit aux journalistes de diffuser certaines photographies, principalement celles de cadavres. En dehors de ces vues lointaines dans lesquelles des corps suspendus aux tours jumelles chutent inexorablement vers une issue fatale, les attaques terroristes du 11 septembre 2001 à NY dont on nous dit qu’elles ont entraîné la mort de 3000 personnes, sont des attaques sans cadavres apparents, ce qui renvoie à une stratégie de guerre communicationnelle bien connue : s’il n’y a pas d’images de morts, il n’y a pas de morts, autrement dit, on évite de fournir à l’ennemi un support visuel qui viendrait confirmer son hypothétique triomphe. C’est pourquoi la publication de la photographie The Hand du photojournaliste Tod Maisel a fait scandale puisque ce qu’elle révélait en creux dans cette main coupée trouvée dans les décombres des attentats, c’était le corps mutilé de toute l’Amérique (Fig. 8).

Mais si ces liens entre art et terrorisme peuvent se tenir et parfois sembler évidents même dans leurs manifestations les plus obscènes ou de mauvais goût (la figure de l’artiste engagé est, à mon sens, et plus que jamais, très problématique), je voudrais maintenant inverser le point de vue : ne plus regarder les œuvres issues directement de ces formes d’activisme ou regardées par les théoriciens de l’art comme telles mais partir du célèbre procès de Tilted Arc de Richard Serra, Tilted Arc étant unœuvre commandée par la Ville de New York puis détruite 10 ans plus tard au prétexte que, entre autres chefs d’accusation, elle favorisait le terrorisme. Encore une fois, on peut aisément comprendre que l’on puisse établir un lien entre l’art et le terrorisme notamment chez les artistes qui se sont servi d’images liées aux attentats, comme nous venons de l’évoquer. Mais que cette très belle pièce in situ de Richard Serra ait pu être classée de « terroriste », voici qui échappe à l’entendement, à moins de croire que le jugement de goût puisse être poussé vers ces extrêmes, comme si, par exemple, je qualifiais une chanson de Mireille Mathieu de « terroriste » au prétexte qu’elle n’est pas à mon goût.

L’affaire Tilted Arc : un terrorisme d’État[2] ?

Les procès dans l’histoire de l’art sont très intéressants car ils ont souvent contribué, à l’instar du célèbre procès Brancusi, à redéfinir les œuvres d’art, pas seulement d’un point de vue juridique mais aussi esthétique et éthique – le Droit étant, en la matière, impuissant. Cette désolante histoire de censure occupe les derniers textes de l’ouvrage réunissant la traduction française des écrits de Serra[3], soit un exposé détaillé des faits, un essai sur la censure et une curieuse déclaration rassemblant les huit titres des huit dessins que l’artiste exposa en septembre 1989 en guise de protestation contre le gouvernement américain. Est également reproduite une chronologie des faits que je résume brièvement : en 1979, la General Services Administration (GSA) charge la National Endowement for the Arts (NEA), une fondation publique pour les arts, de sélectionner un sculpteur afin de lui commander une œuvre pour la Federal Plaza à Manhattan. Le projet de Richard Serra est accepté et Tilted Arc installé sur la place en 1981 devant un immeuble abritant le Tribunal de commerce international (Fig. 9 a, b et c).

Le Premier Juge du Tribunal, Edward D. Re, ne supporte pas la vue de l’œuvre monumentale et entame immédiatement une campagne contre sa présence sur la place. Il convainc William Diamond, l’administrateur régional de New York de la GSA d’ouvrir des auditions publiques pour que Tilted Arc soit réinstallé ailleurs. Richard Serra s’oppose à cette hypothèse ; la sculpture ayant été conçue expressément pour ce lieu, la déplacer équivaudrait à la détruire. L’audit révèle en 1985 que la majorité des personnes consultées souhaite que la sculpture reste sur place mais la commission choisie par Diamond et dont il s’est autoproclamé président en décide autrement. La décision finale de GSA recommande que la NEA nomme une commission qui décidera d’un nouvel emplacement pour la sculpture. En 1986, Serra intente un procès contre le gouvernement pour sauver sa sculpture de la destruction, mais il est débouté en 1987. La NEA rend pourtant un rapport explicitant que Tilted Arc doit rester là où elle est car elle est spécifique au site de la Federal Plaza. En 1988, Serra fait appel du jugement mais il est à nouveau débouté. Une photo datant du 15 mars 1989 montre les employés de la GSA détruisant la sculpture au chalumeau en pleine nuit (Fig. 9). Le 17 mars 1989, Diamond déclarera dans le New York Post : « C’est un jour de joie pour le peuple parce que maintenant la piazza lui est rendue de plein droit[4] ». Par-delà le sentiment de révolte que suscite toujours la destruction d’une œuvre, je voudrais souligner les conclusions artistiques, mais surtout politiques que Richard Serra tire de l’affaire.

Dans le cas du procès Brancusi en 1928, ce qui était en cause était le statut artistique d’un objet que les administrations douanières ne reconnaissent pas comme étant une sculpture. Si les minutes sténographiques du procès montrent bien, à travers la nature des questions posées aux témoins, que les avocats de la défense du Gouvernement ne sont pas convaincus par les qualités esthétiques de la sculpture de Brancusi, et même par la faculté de L’Oiseau à représenter un quelconque volatile, l’objet du jugement n’est pas celui de régler des différends de goût entre les protagonistes de l’affaire mais bien de statuer sur la possibilité qu’« un spécimen de sculpture ne présentant pas de ressemblance frappante avec un être vivant » puisse être une œuvre d’art. Si les interrogatoires du Juge Waite nous font aujourd’hui sourire (« – Cela ressemble davantage à la quille d’un navire non ? – S’il était couché. – Et un peu aussi au croissant de la nouvelle lune ? »), les arguments de l’acariâtre Juge Re dans l’afaire Serra contre ce qu’il nommait la « barrière d’acier rouillé », « balafre sur la piazza » ou « mur de Berlin », nous font plutôt perdre notre sens de l’humour. Car, comme le dit Serra, le but de la destruction de Tilted Arc s’est révélé a posteriori comme la volonté du gouvernement américain de créer « un précédent qui établit la priorité des droits du propriétaire sur la libre expression et le droit moral des artistes[5] », dénaturant ainsi la Convention de Berne censée protéger le droit moral des artistes mais que le gouvernement américain avait amendée à sa guise en ne gardant que les paragraphes sur le copyright. Serra dresse la liste des critiques émises par le Juge Re en marge de sa « répugnance esthétique » pour Tilted Arc : la sculpture est responsable de l’accumulation de déchets, d’odeur d’urine, de graffitis disgracieux et surtout de l’invasion des rats en ville (sic). Sans oublier de préciser que sa sculpture avait été payée par une administration démocrate et détruite par une administration républicaine, Serra souligne ce qui l’a réellement atteint en dehors de la désagréable campagne de diffamation dont il est victime :

L’installer ailleurs transformait en fait Tilted Arc en une monnaie d’échange, ce qui annihilait son caractère propre d’œuvre spécifique à un site. Tilted Arc devenait exactement ce qu’il ne devait pas être, un produit meuble, une marchandise[6].

Ce qui retient l’attention dans le cas de Tilted Arc c’est la stratégie que développe Diamond pour masquer l’origine du problème. Les témoins insistèrent sur le fait que la place était devenue un lieu dangereux en cas de manifestations politiques puisque « la sculpture empêchait de surveiller la place et qu’en cas d’attentat terroriste, elle faisait un mur d’appui idéal pour une bombe ». Comble du comble, une spécialiste fédérale de la sécurité des bâtiments désignait la sculpture comme un dispositif technique idéal pour que des artificiers terroristes puissent diriger le souffle d’une explosion vers les deux immeubles attenants. « En qualifiant la sculpture de dispositif terroriste, le gouvernement jouait sur les craintes les plus profondes de la population et tentait de créer une atmosphère de paranoïa » conclut Serra[7]. Il va de soi que, contrairement aux autres grandes affaires qui ont secoué les Etats-Unis – celle de l’exposition Mapplethorpe ou plus tard celle du Piss Christ d’Andres Serrano – la critique contre Serra ne pouvait être d’ordre moral. Il fallait donc trouver autre chose, mais quoi ? Ce que révèle en réalité l’analyse de Richard Serra sur ce sujet, c’est que Tilted Arc venait perturber, à l’intérieur de la ville, un dispositif de surveillance sur fond de traumatisme de Guerre froide (« le mur de Berlin ») et de menace étrangère (« le terrorisme »). En effet, une photographie de l’œuvre installée sur une place semi-circulaire tout ce qu’il y a de plus banal montre parfaitement comment la sculpture modifiait le lieu et son usage près des deux bâtiments aux colonnades néo-classiques. Dans un sens, elle mettait en danger l’inconscient d’un ordre établi et offrait opportunément à un homme de pouvoir la possibilité de rappeler que le champ de l’expression artistique ne devrait pas ici échapper au contrôle séculier du politique.

Dans l’édition française des Écrits de Richard Serra on trouve en page 152 une belle photographie de sa pièce St John’s Rotary Arc, datant de 1980 et installée, comme Tilted Arc, à New York. Au loin, les tours du World Trade Center se détachent sur le ciel comme deux fantômes. Aujourd’hui, l’arc du rond-point St John est, lui, toujours là puisque, manifestement, le terrorisme a visé une autre cible (Fig. 11).

Éloge du sabotage

Dans les deux exemples choisis ici : l’ouvrage Art at the Age of Terrorism, et le procès de Richard Serra, on comprend que le terme « terrorisme » est employé toujours fort mal à propos pour désigner les œuvres. D’un côté, des pratiques représentent des images issues de près ou de loin du terrorisme, de l’autre, une œuvre accusée de fomenter le terrorisme ; mais à aucun moment, ces actions artistiques ne peuvent – et c’est tant mieux – être confondues avec des actions terroristes. Forte de ce constat, je préfère proposer un terme renvoyant à une notion qui me semble être beaucoup plus en phase avec certaines pratiques artistiques contemporaines que j’appellerai, faute de mieux, les « pratiques du sabotage ». Si je remplace le terrorisme par le sabotage, ça n’est pas tant pour (sa)botter en touche par rapport à l’intitulé de ce dossier, mais peut-être pour faire l’éloge, pour mieux m’éloigner de la figure de l’artiste engagé, de pratiques plus discrètes qui, par leur modestie-même, agissent dans le champ social et politique mais toujours à travers des techniques artistiques prenant soin de ne jamais négliger une certaine dimension poétique.

L’origine étymologique de « sabotage » n’est pas certaine, même s’il est vraisemblable que le terme désigne l’action de fabriquer des sabots mais aussi consistant à faire du bruit avec des sabots, voire secouer ou agiter si l’on suit l’origine du mot sabotar en provençal. Certaines sources vont chercher plus loin dans le mot saveter qui désignerait « faire une chose grossièrement, à la hâte ». Mais au-delà du détail étymologique, qu’il me soit plutôt permis de citer un peu longuement Erri de Luca qui, dans La Parole contraire[8], ouvrage écrit dans le contexte spécifique à la mise en accusation du philosophe pour son engagement auprès du mouvement NO TAV, donne une petite leçon de vocabulaire à ses accusateurs :

Je revendique le droit d’utiliser le verbe « saboter » selon le bon couloir de la langue italienne. Son emploi ne se réduit pas au sens de dégradation matérielle, comme le prétendent les procureurs de cette affaire.

Par exemple : une grève, en particulier de type sauvage, sans préavis, sabote la production d’un établissement ou d’un service.

Un soldat qui exécute mal un ordre le sabote.

Un obstructionnisme parlementaire contre un projet de loi le sabote. Les négligences, volontaires ou non, sabotent.

L’accusation portée contre moi sabote mon droit constitutionnel de parole contraire. Le verbe « saboter » a une très large application dans le sens figuré et coïncide avec le sens d’ « entraver ».

Les procureurs exigent que le verbe « saboter » ait un seul sens. Au nom de la langue italienne et de la raison, je refuse la limitation de sens.

Il suffisait de consulter le dictionnaire pour archiver la plainte sans queue ni tête d’une société étrangère.

J’accepte volontiers une condamnation pénale, mais pas une réduction de vocabulaire.

Si je souhaite ici insister sur ce terme dans un colloque sur les relations qu’entretiennent l’art et le terrorisme, c’est que le mot « sabotage » est souvent utilisé par les gouvernements et par les médias comme une action équivalente au terrorisme. Or, il est capital de préciser que le sabotage se distingue totalement du terrorisme en cela qu’il ne cherche pas à commettre des assassinats mais bien à dérégler la machine à travers des actions qui, parfois, peuvent se donner dans une extrême simplicité : c’est la métaphore du grain de sable qui enraie la machine ou l’image de la prise qu’il suffit de débrancher pour mettre à mal tout un système régi par l’informatique. Il est cependant aujourd’hui avéré que les gouvernements préfèrent ne pas s’encombrer de ces distinctions puisque, au contraire, cet amalgame leur permet d’édicter des lois « anti-terroristes » qui, au passage, et en cultivant le flou, leur octroient le droit de s’en prendre à des actions de protestation plus inoffensives mais, dans le fond, tout aussi dangereuses non pas pour la population mais pour l’image des politiciens. C’est ainsi que la fameuse « Affaire de Tarnac » mettant en accusation Julien Coupat et « sa bande » suite à la découverte de fers à béton sur des lignes de chemins de fer a tout de suite été montée en épingle et certains des accusés écroués sur le champ… À l’époque, mieux valait s’abstenir d’avoir plus de 2 exemplaires de L’Insurrection qui vient dans sa bibliothèque ou de traîner trop longtemps à côté d’une voie ferrée… Il faudra attendre le 10 janvier 2017, soit presque 10 ans après les faits, pour que la cour de cassation écarte définitivement l’accusation terroriste désavouant ainsi définitivement le parquet[9]. En mettant sur un plan d’équivalence une action terroriste et une action de sabotage, la sphère politique, relayée par les médias, façonne ainsi l’opinion et tue dans l’œuf ce qui est l’un des moteurs potentiels d’une révolution à venir et à laquelle, selon moi, plusieurs artistes que j’évoquerai plus loin participent aujourd’hui. Et c’est ici que j’aimerais émettre l’hypothèse selon laquelle le sabotage serait l’une des méthodes de la profanation au sens agambien du terme tel que le philosophe italien la définit dans Qu’est-ce qu’un dispositif ? :

La stratégie que nous devons adopter dans notre corps à corps avec les dispositifs ne peut pas être simple. Il s’agit en fait de libérer ce qui a été saisi et séparé par les dispositifs pour le rendre à l’usage commun. C’est dans cette perspective que je voudrais désormais me tourner vers un concept sur lequel j’ai été conduit à travailler récemment. Il s’agit d’un terme qui provient de la sphère du droit et de la religion romaine (droit et religion sont étroitement liés, et pas seulement à Rome) : la profanation.

Selon le droit romain, les choses qui, d’une manière ou d’une autre, appartiennent aux dieux étaient sacrées ou religieuses. Comme telles, elles se voyaient soustraites au libre usage et au commerce des hommes et on ne pouvait ni les vendre, ni les prêter sur gage, ni les céder en usufruit ou les mettre en servitude. Il était sacrilège de violer ou de transgresser cette indisponibilité spéciale qui les réservait aux dieux du ciel (on les appelait « sacrées ») ou à ceux des enfers (on les disait alors simplement « religieuses »). Tandis que consacrer (sacrare) désignait la sortie des choses de la sphère du droit humain, profaner signifiait au contraire leur restitution au libre usage des hommes.

[…]

On peut définir la religion dans cette perspective comme ce qui soustrait les choses, les lieux, les animaux ou les personnes à l’usage commun pour les transférer au sein d’une sphère séparée. Non seulement il n’est pas de religion sans séparation, mais tout séparation contient ou conserve par-devers soi un noyau authentiquement religieux. Le dispositif qui met en œuvre et qui règle la séparation est le sacrifice : ce dernier marque, dans chaque cas, le passage du profane au sacré, de la sphère des hommes à la sphère des dieux, à travers une série de rituels minutieux qui varient en fonction de la diversité des cultures et dont Hubert et Mauss ont fait l’inventaire. La césure qui sépare les deux sphères est essentielle, comme est essentiel le seuil que la victime doit passer dans un sens ou dans l’autre. Ce qui a été séparé par le rite peut être restitué par le rite à la sphère profane. La profanation est le contre-dispositif qui restitue à l’usage commun ce que le sacrifice avait séparé et divisé. [10]

Du sabotage comme contre-dispositif de profanation artistique

On peut rattacher un grand nombre d’artistes à la notion de sabotage et il serait sans doute intéressant d’établir une typologie des « artistes saboteurs » même si je n’aurai pas le loisir de le faire ici. Je me contenterai d’évoquer quatre exemples très différents les uns des autres mais qui partagent cependant quelque chose de commun proche de ce que d’autres ont nommé la « pensée potentielle[11] ».

Les Yes Men

Les Yes Men sont deux activistes du canular, Jacques Servin et Igor Vamos, connus sous les pseudonymes de Andy Bichlbaum et Mike Bonanno, qui se sont donné pour mission de dénoncer les dérives du libéralisme. Pour ce faire, tous les coups sont permis et leurs tactiques s’adaptent en fonction de la « cible ». Leurs premières actions, par exemple, consistaient à échanger le son des GiJoes avec celui des Barbies, poupées qui étaient ensuite replacées méticuleusement dans les rayons des magasins. Andy, qui travaillait pour le jeu Sim City, avait programmé des soldats qui, tous les vendredi 13, combattaient nus en criant des slogans pacifistes[12]. C’est de ces actions qu’ont découlé les rectifications d’identité. D’un premier canular prenant la forme d’un faux site sur George W. Bush, avec l’adresse gwbush.com, les Yes Men sont passés au niveau supérieur en utilisant les anciennes initiales de l’OMC et créant (gatt.org), un pastiche à l’apparence très proche du site officiel, qui permettait de diffuser des informations parfaitement fausses mais néanmoins crédibles. En 2004, déguisés en groupe indépendant appelant à la réélection de George W. Bush, « Yes, Bush Can! » (oui, Bush peut le faire !) les Yes Men ont parcouru les États-Unis dans une camionnette colorée pour, entre autres, encourager les gens à signer un gage de patriotisme par lequel ils se portaient volontaires pour accueillir près de chez eux un site de stockage des déchets nucléaires, à envoyer leurs enfants faire la guerre à l’étranger et à abandonner une partie de leurs droits constitutionnels, etc. En France, ils ont piégé Patrick Balkany en novembre 2005. Croyant être interviewé en direct par une chaîne de télévision américaine, le député UMP des Hauts-de-Seine affirmait alors qu’il n’y avait pas de misère en France et que les pauvres y vivaient très bien. Ce faux entretien a évidemment fait le tour du Web (Fig. 12).

C’est avec l’usurpation d’identité du groupe Dow Chemicals que les Yes Men on réellement commencé à faire parler d’eux.Le 3 décembre 2004, vingtième anniversaire de la catastrophe de Bhopal, Andy Bichlbaum apparaît en direct sur la chaîne de télévision BBC World en affirmant s’appeler Jude Finisterra et être un porte-parole de Dow Chemical, géant américain de l’industrie chimique ayant absorbé en 2001 Union Carbide, une compagnie qui détenait 50,09% de l’usine responsable de la catastrophe de Bhopal ayant fait des dizaines de milliers de morts et d’invalides. Sur leur faux site Web de Dow Chemicals, les Yes Men avaient commencé par affirmer que la Dow Chemicals n’avait en aucun cas l’intention de réparer les dommages de la catastrophe. La Dow avait alors été très critiquée et avait nié cette affirmation, mais sans prendre de mesures concrètes. Les Yes Men avaient donc décidé d’insister un peu plus en faisant intervenir Jude Finisterra annonçant à la télévision que Dow avait prévu de vendre Union Carbide et d’utiliser les 12 milliards de dollars produits par cette vente pour fournir des soins médicaux aux victimes, nettoyer le site et financer des recherches sur les dangers des autres produits de la compagnie. Cette fausse information a été largement répercutée dans les médias pendant deux heures avant d’être démentie par Dow dans un communiqué de presse, ce qui a provoqué une couverture médiatique encore plus importante.

Mais c’est en se faisant passer pour des intervenants de l’OMC, que les Yes Men ont prononcé leurs discours les plus efficaces. En 2001, un mail demande à gatt.org l’intervention de l’OMC à une conférence intitulée « Les textiles du futur » à Tempere, en Finlande. Les Yes Men répondent à l’appel en poussant jusqu’au grotesque : Andy se fait passer pour Hank Hardy Unruh et se rend donc à cette conférence avec son assistant. Son discours, à grands renforts de powerpoints, est le suivant : l’ouvrier (pour ne pas dire l’esclave) délocalisé coûte cher, alors qu’en le laissant dans son pays d’origine il est plus rentable. Pour cela, Hank Hardy Unruh et sa firme on inventé un dispositif sous forme de costume muni d’un écran de surveillance appelé l’AVE (Appendice de Visualisation des Employés), un phallus doré censé être un appareil permettant le contrôle et la soumission totale de l’esclave (Fig. 13). Les seules réactions qui suivent sont des éclats de rire, sans que la supercherie ne soit pour autant découverte. Plus tard, une femme se dira extrêmement offensée du fait que l’outil ne puisse être utilisé que par des hommes, empêchant les femmes de devenir de grands chefs d’entreprise ! Devant l’absence de réaction des assemblées, les Yes Men décident de pousser le canular plus loin, mais cette fois-ci devant des étudiants et non des chefs d’entreprise. Ils distribuent des hamburgers puis énoncent la thèse suivante : la famine dans le tiers monde est un problème pour l’OMC car les personnes qui meurent de faim travaillent mal et produisent peu de richesses. L’OMC propose donc une solution économique : munir les pauvres en filtres permettant de recycler les excréments pour en faire de la nourriture. Ils expliquent qu’un partenariat s’est fait avec McDonald’s et qu’il pourrait être judicieux de construire des pipelines important des pays riches la matière première. Cette fois-ci, l’assemblée réagit, d’autant plus qu’elle apprend que les hamburgers qu’elle mange sont des produits expérimentaux. Les Yes Men se font huer, et concluent de ces expériences que les étudiants sont plus intelligents que les précédents parterres de gens qu’une éducation néolibérale a rendus dociles ou inattentifs à n’importe quelle idée qui leur est proposée Ainsi, voyant que le canular des excréments est trop gros, les Yes Men décident d’annoncer la dissolution de l’OMC à l’occasion d’une conférence à Sidney. Ayant pris acte que la mondialisation fragilise les plus faibles, l’OMC sera dissoute pour laisser la place à un organisme qui contrôlera que les entreprises ont un comportement responsable vis-à-vis des citoyens du monde. L’assistance plébiscite la décision et émet même des suggestions pour la nouvelle organisation, comme celle de placer son siège dans un pays du Sud. Cette annonce provoquera la chute des marchés boursiers et obligera, là encore, le Président de l’OMC à publier un démenti.

À la figure peut-être un peu surannée et parfois obscène de l’artiste engagé, on préfère aujourd’hui celle de l’artivist[13]. Si certains artistes revendiquent ce statut, d’autres, qui font exactement la même chose, refusent d’être considérés comme des artistes. Les Yes Men fondent leur démarche sur une stratégie d’imitation du réel pour court-circuiter et dénoncer les déviances politiques, économiques et sociales générées, entre autres, par les effets de la mondialisation. Mais alors que cette pratique du leurre pourrait s’inscrire dans la « sphère de l’art » par la technique (graphisme, design, performance…) et la démarche (imposture, canular, simulation…), que leur travail est plus reconnu par le milieu de l’art contemporain que par le grand public, les Yes Men ne revendiquent pas pour autant un statut d’artistes. Lorsqu’on leur demande s’ils peuvent être considérés comme des artistes de la performance, ils disent que non au prétexte qu’aux USA les « performance artists » ont plutôt l’image d’un « type qui va se coller des morceaux de jambon dans le cul devant une assemblée de gens triés sur le volet ». En ce sens, ils préfèrent se définir comme des « Protestors » qui empruntent aux techniques de l’écriture, de l’affiche, du décor, de l’accessoire. Pourtant, les Yen Men sont très connus dans le monde de l’art et si on examine les noms de leurs mécènes, on trouve, entre autres, Creative Capital, Fondation Alpert, Guggenheim et Langlois, New York Foundation for the Arts, Lynne Blumenthal Memorial Fund, Rensselaer Polytechnic Institute. Si la critique tient à se les approprier, c’est peut-être qu’ils accomplissent quelque chose que les arts plastiques n’arrivent pas à faire. Cela voudrait dire que leur travail serait de l’art, même si on peut admettre que l’intention soit autre. Mais l’idée d’un art qui serait dépourvu de son intentionnalité est-elle valide à l’heure où il est communément admis que l’intention et le contexte font désormais l’art ? Dans le contexte que je viens de décrire, on comprend vite que les frontières entre art et non art sont minces car si l’on s’intéresse à l’activisme en général, on s’aperçoit qu’un très grand nombre de pratiques pourraient se rapprocher des sabotages des Yes Men (je pense isi aux Désobéissants ou encore aux Déboulonneurs).

X et Y c. Préfet de … ; Plaidoirie pour une jurisprudence, de Patrick Bernier et Olive Martin, performance interprétée par Sébastien Canevet et Sylvia Preuss-Lausinotte.

La performance juridique imaginée par Patrick Bernier et Olive Martin avec l’aide des deux avocats Sébastien Canevet et Sylvia Preuss-Lausinotte met en scène un modèle de plaidoirie qui serait destiné à la défense d’étrangers sans papiers afin d’empêcher légalement leur expulsion. Face au durcissement continuel du mal-nommé « droit » des étrangers, les quatre protagonistes proposent une forme de contestation autre que la lutte militante : délaissant les stratégies habituelles de défense qui peinent à aboutir, ils font un pas de côté et piochent leurs ressources dans un autre droit, celui des auteurs. Ainsi, leur performance imagine un dispositif selon lequel « X », un étranger en situation irrégulière, ne pourrait être expulsé s’il est reconnu comme auteur d’une œuvre « immatérielle, in progress, réalisée en collaboration avec Y, un auteur français », puisque son départ impliquerait, d’une certaine manière, la destruction de cette même œuvre. Par le détour d’un droit d’auteur hyper-protectionniste, les outils du juriste sont mis au service d’un projet esthétique : faire de la forme sèche et austère de la plaidoirie une véritable performance ; à l’inverse, le statut incontrôlable de l’art est utilisé à des fins politiques afin d’enrayer l’écrasante machinerie juridique pour redonner à l’humain la place centrale qui lui est due. Dans cet exemple, le sabotage consiste moins en la mise à mal d’un outil qu’en son détournement au profit d’une action jugée salutaire. Elle pose également un regard critique sur le traitement réservé aux étrangers en situation illégale à partir de la mise en concurrence des différents droits[14].

Trevor Paglen et la géographie expérimentale

Trevor Paglen est un artiste mais aussi un géographe et un théoricien. Les rapprochements qu’il effectue entre la géographie et l’art ont trait à la production d’un espace, mais aussi à la nature des questions que la géographie pose, par ses multiples méthodologies, à l’art. C’est notamment la furtivité que Trevor Paglen met en relief dans ses clichés de ciels immaculés ou presque car, çà et là, on arrive à distinguer un petit point noir qui pourrait apparaître comme une poussière sur l’image et qui, de fait, est un drone capturé par l’objectif après de longues heures d’attente (Fig. 14). Dans une tout autre forme, dans son projet Black sites (2006), il révèle, après de longues enquêtes de terrain, la présence des prisons de la CIA basées en Afghanistan destinées à recevoir des prisonniers kidnappés dans le monde entier dans le cadre du « rendition program » de la CIA. Ce programme autorise le gouvernement américain à séquestrer des étrangers suspectés de terrorisme dans des prisons situées en dehors du territoire national et où les lois fédérales ne s’appliquent donc pas notamment en ce qui concerne les possibilités d’interrogatoire par la torture. Tout le travail de Trevor Paglen consiste alors à aller capter des images de ce qui est habituellement caché, en se servant, à travers sa Limit Telephotography, de téléobjectifs hautement sophistiqués et habituellement employés par les programmes de recherche spatiale (Fig. 15).

En « profanant » d’une certaine manière des lieux tenus secrets, ou encore en restituant à la visibilité, même à travers une minuscule tache, la présence d’un drone dans un magnifique ciel que l’on croirait tout droit sorti d’un cliché Instagram, Paglen vient lui aussi, à travers des pratiques qui flirtent avec les limites de la légalité, poser des questions qui dérangent mais sous une forme à la fois poétique et économe, très éloignée, on le comprend, des pratiques parfois sanglantes de l’art corporel telles que nous les avons évoquées.

Abounaddara

Le cadavre ensanglanté d’un enfant, des corps gisants sous les décombres, des scènes de massacre et de douleur : voilà précisément ce que le collectif anonyme de cinéastes syriens Abounaddara[15] ne montre jamais afin de restituer à la Syrie ce que son gouvernement mais aussi les médias du monde entier lui ont retiré : sa dignité. En postant chaque semaine une film sur les réseaux sociaux, Abounaddara, dont certains films ont été présentés (et mal présentés) à la dernière Biennale de Venise, dressent des portraits de citoyens syriens très différents des images qui sont aujourd’hui véhiculées par les médias. Ils accomplissent ainsi, à travers des films courts, à la fois simples et bouleversants, ce que seul l’art peut faire face aux terrorismes auxquels le pays est confronté (État islamique et gouvernement de Bachar El Assad) : résister. Le « cinéma d’urgence » qu’Abounaddara incarne depuis 2010 encourage la population civile à gérer sa propre image à travers des films non spectaculaires, totalement à l’opposé du reportage-spectacle diffusé par les médias internationaux et les télévisions gouvernementales.

Parce qu’à mon sens il n’y a pas de plus puissante réponse au terrorisme que leur manifeste publié le 2 décembre 2016 intitulé Face au spectacle, il me semble ici indispensable de le reproduire dans sa totalité :

Les Syriens qui combattent leur État sont indéfendables. Trop barbus pour être honnêtes, fratricides de surcroît, ils sont en train de déstabiliser le Proche-Orient et pourraient provoquer une troisième guerre mondiale en s’obstinant à défier les lois de la géopolitique. Donc, il ne faut pas défendre les Syriens.

Mais que faire alors face au spectacle de l’indignité transmis quasiment en direct de Syrie depuis 2011 ? Ce spectacle est sans précédent dans l’histoire. Jamais crime contre l’humanité n’a été filmé au jour le jour, mis en spectacle avec le concours des victimes et des bourreaux, diffusé sur les grands réseaux de télévision et des médias sociaux, entrecoupé de spots publicitaires, consommé par le grand public, coté sur le marché de l’art.

Au temps d’Auschwitz, seul Dieu était censé voir ce qui se passait sous les douches. Il a donc fallu attendre la libération des camps pour que des cinéastes accrédités puissent filmer des preuves du crime, reconnues comme telles par l’instance judiciaire. Les images n’en ont pas moins paru insoutenables, y compris aux yeux des criminels nazis qui ont eu droit à une projection cinématographique spéciale au tribunal de Nuremberg : l’un d’eux éclatera alors en sanglots tandis qu’un autre se couvrira le visage d’une main tremblante.

Il en va de même des villageois voisins des camps, qui se sont toujours défendus d’avoir vu le crime malgré la puanteur des chairs humaines dont ils étaient imprégnés. Car il est écrit qu’on ne doit pas regarder son prochain crever sans rien faire. Dieu lui-même sera remis en question pour s’être résigné au spectacle de la mort de ses créatures représentées sous les traits de sous hommes. Et l’humanité finira par assumer ses responsabilités en reconnaissant un principe juridique nouveau : la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine.

Consacré par le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce principe suppose que la personne humaine ne soit pas traitée comme un moyen, mais comme une fin en soi. Par conséquent, un chef d’État qui gaze ses concitoyens en les traitant de microbes ou fanatiques s’appelle désormais un criminel contre l’humanité.

Or le chef d’État syrien a bien fait cela sans être disqualifié pour autant. Il apparaît plutôt sous les traits d’un gentleman défendant ses vues dans les plus grands médias du monde, tandis que ses victimes apparaissent comme des individus privés de dignité, confondus avec des communautés religieuses ou des hordes de réfugiés. C’est comme si l’on représentait le criminel nazi à travers la figure de l’homme banal révélée au procès d’Adolf Eichmann, et les victimes comme des fanatiques sévissant dans un exotique ghetto de Varsovie.

Pour en arriver là, il a suffi de laisser aller le cours des choses. Les experts ont continué à représenter la société syrienne en utilisant les bonnes vieilles catégories héritées du 19ème siècle alors même que cette société était en pleine transition démographique, ainsi que le reste du monde arabe.

De leur côté, les médias ont continué à représenter les Syriens à travers le prisme de la géopolitique, la religion ou l’exotisme, alors que ces mêmes Syriens manifestaient dans les rues en criant leur attachement à la commune humanité. Aujourd’hui encore, les journalistes du monde entier se rendent à Damas pour interviewer Bachar al-Assad, lequel a pourtant décrété un blackout médiatique sur le pays en 2011, ce qui lui permet d’imposer ses vues en prétendant combattre des fanatiques.

Quant à la société syrienne, elle demeure privée de la possibilité de produire sa propre image indépendamment des mêmes médias internationaux qui, lorsqu’ils ne relaient pas le storytelling du criminel et ses conseillers en communication, enferment les Syriens dans une image de victime qui incite au voyeurisme ou à la compassion.

Il paraît dès lors difficile de voir dans les Syriens des membres à part entière de la famille humaine. Difficile aussi de croire qu’il y a en Syrie une société civile en proie à un État criminel armé par la Russie lorsque le président américain et Prix Nobel de la paix, affirme du haut de la tribune de l’ONU : si nous sommes honnêtes, nous devons comprendre qu’aucune puissance extérieure ne pourra forcer les différentes communautés religieuses ou les communautés ethniques à coexister longtemps.

Autant dire que les Syriens sont indéfendables parce qu’ils sont représentés sans dignité ou parce que le spectacle de leur indignité s’impose comme une évidence. Mais que faire alors, chère famille humaine, face à ce spectacle qui donne raison à Dostoïevski selon lequel l’homme est une ordure, il s’habitue à tout ?

Dans un appel lancé aux médias sur les réseaux sociaux, une infirmière du dernier hôpital d’Alep demandait, quelques heures avant que ce dernier ne tombe, que les cadavres ne soient pas montrés de façon à ce que les Syriens puissent garder leur dignité. Sur une autre image d’un graffiti postée par un habitant d’Alep, on lit la phrase suivantes : إي نحن محاصرين… بس عنا كرامة : « Nous sommes assiégés, mais nous restons dignes » (Fig. 16).

Ainsi le terme « dignité » devient-il ici le maître-mot de ce qui est défendu, comme un dernier bastion. C’est ce même terme que l’on retrouve dans une adresse à la France formulée dans ces termes par Abounaddara :

Chers amis de France,

C’est très bien de dénoncer le cinéma américain qui inspire les films indignes de Daech. Mais qu’en est-il de votre propre industrie du cinéma qui a produit un « autoportrait » de la Syrie dans lequel notre révolution se trouve réduite à des corps sans dignité ? Et qu’en est-il de vos médias qui exhibent notre indignité ad nauseam ?

Quoi qu’il en soit, nos films sont partie prenante d’une révolution dont la dignité constitue le premier mot d’ordre. Les réduire à un combat anti-Daech revient à ignorer notre révolution. Cela correspond d’ailleurs aux vues de nos amis américains qui viennent de s’accorder avec Vladimir Poutine et Bachar al-Assad au nom du combat anti-Daech.

Vers un art de la dignité ?

En quoi ces exemples, volontairement choisis dans des champs artistiques très différents, peuvent-ils être mis en parallèle, de près ou de loin avec les enjeux soulevés par la question du sabotage ? Tout d’abord, à l’exception de la Plaidoirie (mais on comprend pourquoi), ces pratiques sont souvent à la limite de la légalité et pourraient sans aucun doute être classées par les instances auxquelles elles s’attaquent de « terroristes » suivant l’intérêt qu’il peut y avoir, comme nous le soulignions plus haut, à faire l’amalgame entre sabotage et terrorisme. Plus finement, c’est aussi parce qu’ils profanent des dispositifs bien huilés mais à travers des formes non spectaculaires et poétiques à la fois, autrement dit, des formes qui assument pleinement leur appartenance à la sphère artistique tout en contribuant à une redéfinition du champ de l’art, de ses acteurs et de ses enjeux. C’est tout l’intérêt de placer aujourd’hui la réflexion dans le champ de l’extradisciplinarité telle qu’elle a été développée par Brian Holmes[16] puisque ce qui y est en jeu relève autant d’une volonté de décloisonnement disciplinaire que d’un abandon des objets d’étude habituels à d’autres méthodes, à d’autres langages, à d’autres points de vue hétérodoxes et a priori inopérants de l’avis de l’expert. C’est une autre logique qui s’impose ici et qui, au lieu de nous conduire à élucider le pourquoi du choix d’un sujet par l’artiste, doit nous amener à considérer les raisons pour lesquelles l’art apparaît, parmi tant d’autres, comme un contexte de travail suffisamment digne pour parler du monde et des grandes questions qui le secouent. L’art, parce qu’il ne sert à rien, est un objet éminemment politique. Je ne crois pas en son pouvoir mais en sa puissance. L’art qui sabote aujourd’hui, c’est un art qui se donne l’air de rien, qui fait un pas de côté, qui disparaît, qui éteint la lumière, qui n’est pas là où on l’attend et qui, au passage, révise entièrement sa copie pour critiquer son propre statut. Ces formes sourdes, simples, parfois anonymes sont celles qui se posent dans une stricte opposition aux pratiques terroristes des uns et des autres et c’est là qu’il retrouve aujourd’hui sa dignité mais aussi – je veux y croire – sa véritable puissance de subversion.

[1] Graham Coulter-Smith et Maurice Owen(dir.), Art in the Age of Terrorism, Londres, Paul Holberton Publishing, 2005.

[2] Pour ce paragraphe, je reprends en partie le chapitre que j’avais consacré à cette affaire dans mon ouvrage Écrits d’artistes au XXe siècle, Klienksieck, « 50 questions », 2011, p. 151-157.

[3] Richard Serra, Écrits et entretiens, 1970-1989, Daniel Lelong éditeur, 1990.

[4] Pour consulter l’ensemble des documents liés à cette affaire, voir The Destruction of Tilted Arc : Documents, de Clara Weyergraf-Serra, Martha Buskirk et Richard Serra, MIT Press, October Press, 1990.

[5] Richard Serra, Écrits et entretiens, 1970-1989, op. cit. p. 271.

[6] ibid. p. 276

[7] ibid. p. 281

[8] Erri de Luca, La Parole contraire, traduit de l’italien par Danièle Valin, Gallimard, 2015.

[9] Pour plus de détails sur cette affaire, lire l’article de Emmanuel Fansten et Willy le Devin, « Tarnac, la fin du fantasme terroriste », in Libération du 12 janvier 2017, consultable sur le lien suivant : http://www.liberation.fr/france/2017/01/10/tarnac-la-fin-du-fantasme-terroriste_1540528

[10] Giorgio Agmaben Qu’est-ce qu’un dispositif ? Trad. de l’italien par Martin Rueff, Paris, Rivages Poche « Petite bibliothèque », 2007, p. 38-40

[11] Je fais ici référence à l’ouvrage de Camille de Toledo, réalisé en collaboration avec Kantuta Quirós et Aliocha Imhoff, Les Potentiels du temps. (Art et politique), Manuella éditions, 2016.

[12] Il est amusant de noter qu’à l’époque, ces personnages censés incarner toute la masculinité du guerrier, sont devenus des icônes gay par excellence.

[13] À ce sujet, voir Stéphanie Lemoine et Samira Ouardi, Artivisme : Art, action politique et résistance culturelle, Alternatives, coll « Altern Graphis », 2010.

[14] Pour en savoir plus, lire : « Une sculpture dont la matière serait le droit », entretien croisé avec Sylvia Preuss-Laussinotte, Sébastien Canevet, Olive Martin et Patrick Bernier, propos recueillis par Katrin Gattinger et Olivier Grasser, in revue Tête-à-tête n°1, « Résister », Le Bord de l’Eau, printemps 2011.

[15] Tous les films produits par le collectif sont visibles à cette adresse : https://www.abounaddara.com/

Par ailleurs, Abounaddara publie régulièrement des textes sur sa pages Facebook : https://www.facebook.com/Abounaddara-Films-128084573918925/?fref=ts

[16] Brian Holmes, « L’extra-disciplinaire. Pour une nouvelle critique institutionnelle », revue Multitudes n°28, 2007.

Anna Guilló

Anna Guilló est une artiste catalane qui partage son temps entre ses activités artistiques, éditoriales, d’enseignement et de recherche à l'Université d'Aix Marseille (LESA). Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections privées ainsi qu’au Musée d’art et d’histoire de la Ville de Girona (Catalogne), de la Municipalité d’Itteville (Essonne) et de la Municipalité de La Selva de Mar (Catalogne).