Au-delà de l’ignorance rationnelle

En s’appuyant sur ses travaux précédents – « An Examination of the Expressive Theory of Voting » et « Why It’s Rational to Vote » – Gerry Mackie interroge le poncif de la folie des masses. Au contraire, le vote, loin d’être irrationnel, est informé et motivé par l’intérêt général. Cet article, traduit par Giulia Pozzi et Solange Chavel, a d’abord été publié dans le dossier « La sagesse collective » dirigé par Hélène Landemore et Jon Elster (Raison publique, n°12, 2010).

Un économiste pourrait bien se sentir « embarrassé d’être vu dans l’isoloir »1. Même si la plupart des citoyens votent, l’idée courante en théorie du choix rationnel est qu’il s’agit là d’un acte irrationnel. Il est extrêmement improbable qu’un vote ait une importance décisive sur le résultat, mais si aucun vote particulier n’est déterminant, alors aucun vote particulier n’est causalement lié au résultat final. Puisque l’acte de voter est coûteux, presque tous les votes individuels seraient irrationnels du point de vue instrumental. Et s’il est irrationnel de voter, il est aussi irrationnel de s’informer sur le candidat ou sur le problème en cause. « Les économistes ont longtemps affirmé que l’ignorance de l’électeur est une conséquence prévisible du fait qu’un seul vote n’a pas d’importance. Pourquoi étudier les problèmes si l’on ne peut pas changer le résultat ? Pourquoi contrôler ses propres réactions spontanées, émotionnelles et idéologiques, si l’on ne peut pas changer le résultat ? »2. Même si beaucoup de citoyens ont une connaissance politique, l’idée courante en théorie du choix rationnel est que les électeurs sont « rationnellement ignorants ».

Je commencerai cet essai en retraçant brièvement le discours sur la folie des masses de Platon à Le Bon et Schumpeter, qui critique la place que lui accordent les sciences politiques américaines. Les études menées après-guerre ont mis en lumière la faiblesse de la connaissance politique des électeurs. Downs les a expliqués en relation au paradoxe de l’abstention : pour tout égoïste matériel, il est irrationnel de voter à moins de jouer un rôle crucial dans la production du résultat. Je soutiens que ce modèle du vote « décisif » pour rendre compte de la participation électorale est infondé. À sa place je propose ce que j’appelle un modèle « contributif ». D’abord, il est empiriquement évident qu’un grand nombre d’électeurs tend à voter pour l’intérêt général et non pas pour son intérêt privé. Deuxièmement, nombre d’électeurs ne sont pas uniquement motivés par la valeur du vote liée à la victoire (jouer un rôle décisif), mais aussi par la valeur délégatrice du vote, qui permet de promouvoir sa propre coalition lors d’une élection et après celle-ci. Je suggère que le fait de contribuer au progrès du bien public suffit pour motiver le vote d’un grand nombre de personnes. À la différence du modèle « décisif », le modèle contributif rend compte de deux observations. Premièrement : beaucoup de citoyens votent. Deuxièmement, ces électeurs déclarent lors des études scientifiques qu’ils votent pour faire leur devoir et pour influencer le résultat.

Je m’appuierai ensuite sur le modèle contributif pour mettre en cause le modèle économique d’acquisition de l’information et l’idée d’ignorance rationnelle. Pour les économistes, la sagesse des masses s’applique assez bien au marché. Certains en déduisent même que les acteurs du marché doivent être parfaitement informés. Pourtant, à leurs yeux, l’électeur est parfaitement non informé : c’est le phénomène de l’ignorance rationnelle. Les décisions démocratiques devraient alors être minimisées, pour transférer des décisions autrefois politiques au marché. Selon moi, ce contraste prétendu entre la connaissance du consommateur et l’ignorance de l’électeur n’est pas un fait empirique, mais une spéculation théorétique, et je présente quelques exemples de faible connaissance du consommateur aussi bien que de forte connaissance de l’électeur. L’école de pensée du choix public tire du modèle du vote « décisif » deux analyses ultérieures, qui remettent toutes les deux en cause la démocratie. Brennan et Lomasky acceptent le modèle du vote « décisif », reconnaissent qu’un grand nombre de gens votent effectivement et en concluent que puisque les électeurs ne votent presque jamais pour des raisons instrumentales, ils doivent voter pour des raisons expressives : ils désirent exprimer un désir. Je réponds que le modèle contributif du vote rétablit le primat du point de vue instrumental dans la décision électorale, et je dissèque l’analogie qui est souvent établie entre l’acte de voter et les actes d’acclamer ou bien de huer lors d’un match de football. La théorie expressiviste affirme que les électeurs, insensibles aux conséquences instrumentales, ne feraient qu’exprimer leurs émotions et cela bien souvent d’une façon globalement irresponsable et nuisible. Au contraire, la perspective contributive rétablit une sensibilité aux conséquences lors du vote. À la suite de Schumpeter, Caplan soutient que les électeurs sont ignorants et irrationnels : ils entretiennent parfois des croyances dont ils devraient reconnaître la fausseté, en particulier dans le domaine politique. À mon avis, cette thèse dépend du modèle du vote « décisif » adopté par les auteurs : elle n’est plus valide si le modèle contributif propose une description plus adéquate. Je propose également une explication alternative de la raison pour laquelle un individu peut conserver des croyances apparemment erronées.

La sagesse des masses est l’idée que la somme des jugements de nombreuses personnes peu informées pourrait être aussi bonne, voir meilleure, que les jugements de personnes mieux informées, mais moins nombreuses. Dans sa version la plus faible, l’idée est que, si l’erreur se distribue aléatoirement, l’agrégation d’un grand nombre de jugements permet d’annuler les erreurs et de faire ressortir la vérité. Dans sa forme la plus forte, comme par exemple dans le théorème du jury de Condorcet, si les jugements formulés par un grand nombre de personnes sont en moyenne meilleurs que le hasard, alors l’agrégation de ces jugements se rapproche de la vérité au fur et à mesure que croît le nombre des jugements indépendants. À mon avis, bien que la sagesse des masses contribue au succès du gouvernement démocratique, sa portée et son pouvoir sont beaucoup plus fragiles que les modèles purs ne le laissent supposer. Si l’erreur est due non pas au hasard, mais aux préjugés, ou si le jugement moyen est pire que le hasard, alors la sagesse des masses peut soudainement devenir la folie des masses. Le modèle du vote décisif suppose l’ignorance rationnelle des citoyens : cette idée sous-tend aussi bien la théorie de Brennan (selon laquelle les électeurs s’expriment de façon plus émotionnelle que rationnelle) que la vision caplanienne d’électeurs rationnellement irrationnels. Si les citoyens sont parfaitement ignorants ou, pire, systématiquement emportés par leurs préjugés, la démocratie ne laisse pas place à la sagesse des masses.

De Platon à Downs

Dans la pensée politique traditionnelle, l’affirmation que les citoyens sont déplorablement ignorants en matière politique trouve ses racines dans le rejet platonicien des assemblées démocratiques : celles-ci donnent la parole aux membres de toutes les classes et professions, sans aucune distinction, au lieu de consulter les nobles et les riches3. Il est notoire que dans les régimes démocratiques, les citoyens font l’éloge de l’insolence, de l’anarchie, de la prodigalité, de l’impudeur, et que non seulement les esclaves mais aussi les chiens et les ânes y jouissent d’une liberté excessive4. Même s’il n’était pas non plus un démocrate, Aristote avait une vision plus favorable de la sagesse des masses. Il avait observé qu’il est possible (mais non pas nécessaire) que les masses, qui n’ont pas le niveau d’excellence des individus pris séparément, puissent cependant être parfois meilleures que ceux-ci. Il est vrai que certains métiers sont l’affaire d’un petit nombre d’experts, mais d’autres sont mieux jugés par leur nombreux bénéficiaires : les invités, par exemple, sont de meilleurs juges du banquet que le cuisinier. Les arguments d’Aristote ont été repris et magnifiés par Marsile de Padoue, puis par certains républicains comme Machiavel. Au fur et à mesure que les cités se développaient, que l’industrie croissait et que les états démocratiques libéraux se consolidaient à la fin du XIXe siècle, un affolement réactionnaire s’emparait des classes les plus élevées. Le Bon vulgarisait la psychologie des masses en en élaborant une théorie pseudo-scientifique. Tout individu, y compris les électeurs dans les élections démocratiques et les députés dans les assemblées démocratiques, est fait d’un côté d’un soi normal et civilisé, et d’un autre côté d’un soi anormal et non civilisé – atavique, irrationnel, et dangereux – incarné par l’action du groupe. Ailleurs, Lénine savait bien ce qu’il fallait faire : confier à une avant-garde révolutionnaire la tâche de guider les masses, qui demeureraient autrement prisonnières de la spontanéité des impulsions. Hitler soutenait que la vraie démocratie allemande exigeait un leader génial, capable d’arracher le pouvoir aux masses ignares et incompétentes : une centaine de têtes vides, disait-il, ne font pas un sage5. Schumpeter6 modifia la théorie de Le Bon en la transposant en Amérique. Il affirma que la volonté individuelle est plus ferme dans le cas du choix du consommateur, car les consommateurs font une expérience directe de leurs choix, alors que l’expérience et donc la volonté des électeurs restent floues. De plus, en politique, la volonté individuelle n’est pas indépendante car elle se forme sous l’influence de la propagande des leaders et de leurs coalitions : là encore, la raison en est que le choix de l’électeur est décorrélé des conséquences du vote.

Tout parlement, toute commission, tout conseil de guerre composé par une douzaine de généraux fait preuve, même de façon modérée, de ces caractéristiques que l’on peut clairement saisir par rapport aux masses, et tout particulièrement d’un faible sentiment de responsabilité et d’une pensée dépourvue d’énergie associée à une plus grande inclination envers ce qui est illogique… Ceux qui lisent les journaux ou écoutent la radio ou font partie d’une coalition, même s’ils ne sont pas physiquement rassemblés, deviennent très facilement une masse du point de vue psychologique et tombent, aussi facilement, dans un état de frénésie7.

Schumpeter estime que le jugement d’un chef désigné est généralement meilleur que le jugement d’individus inférieurs : c’est pourquoi il met tellement en valeur le leadership individuel.

La publicité est une autre forme d’irrationalité, fondée sur la répétition et l’association du produit avec des besoins fondamentaux comme le sexe et l’approbation sociale. Mais il existe un contrôle sur la publicité commerciale, dit Schumpeter, car le consommateur accumule sur le produit des expériences favorables ou défavorables qui lui permettent de préciser son jugement. Il est donc rationnel pour ce qui regarde « la plupart des décisions de la vie quotidienne qui résident dans le petit terrain que l’esprit du citoyen individuel couvre avec une pleine conscience de la réalité […] ces choses qui lui sont familières indépendamment de ce que les journaux lui racontent »8.

La volonté individuelle est peut-être bien ferme et authentique en ce qui concerne les politiques locales, ou même « les nombreuses questions nationales relatives aux individus ou aux groupes […] directement et sans méprise possible »9, mais beaucoup moins qu’à l’intérieur du terrain familier.

Autrement, par rapport aux questions nationales et internationales qui sont déconnectées de l’intérêt individuel, on perd complètement le sens du réel… les grandes questions politiques ont lieu dans l’économie psychique du citoyen typique avec ses distractions qui ne sont même pas dignes d’être qualifiées de passe-temps… chacun a ses phrases, bien sûr, et ses désirs et ses rêveries et ses grommellements ; surtout, chacun a ses préférences et ses aversions10.

Il existe deux autres conséquences inquiétantes selon Schumpeter. Premièrement, le citoyen typique envisagerait les questions politiques en s’abandonnant aux préjugés et aux impulsions a-rationnels ou irrationnels et en relâchant ses critères moraux habituels. Deuxièmement, en l’absence de l’influence rationnalisatrice de l’expérience et de la responsabilité dans les questions politiques, le citoyen type est la proie des campagnes de groupes politiques manipulateurs : ceux-ci « peuvent être capables de façonner, et très largement, de créer même la volonté du peuple […] on a affaire à […] une volonté qui n’est pas naturelle mais fabriquée »11. À la différence du consommateur, le citoyen n’accumule pas d’expériences favorables ou défavorables sur les produits politiques. Selon une étude menée dans les années cinquante par des chercheurs de l’Université du Michigan, l’information dont les citoyens disposent est très variable, et nombreux sont les individus qui en savent fort peu sur les faits politiques moins évidents12.

Le paradoxe de l’abstention a été formulé pour la première fois par Downs13, et est souvent formulé de la manière suivante : B désigne le bénéfice qu’un individu tire d’un résultat électoral gagnant, C le coût du vote individuel, et p la probabilité qu’un vote individuel soit décisif par rapport au résultat de l’élection gagnante. Un individu, donc, voterait seulement si pB – C > 0. La probabilité qu’une intervention individuelle soit décisive, en tout cas, est minuscule : elle est, en pratique, nulle. Pour chaque individu, le vote se réduit presque entièrement au coût, ne représente presque aucun bénéfice : personne ne devrait voter. Pour Downs14, le paradoxe de l’abstention dépend de l’ignorance rationnelle15 : s’il n’existe aucune mesure qui puisse inciter l’individu à exprimer un vote coûteux, alors il n’y en a aucune qui puisse l’inciter à recueillir la coûteuse information politique. La nécessité de la théorie semblait alors expliquer les données sur l’ignorance politique.

Le paradoxe de l’abstention

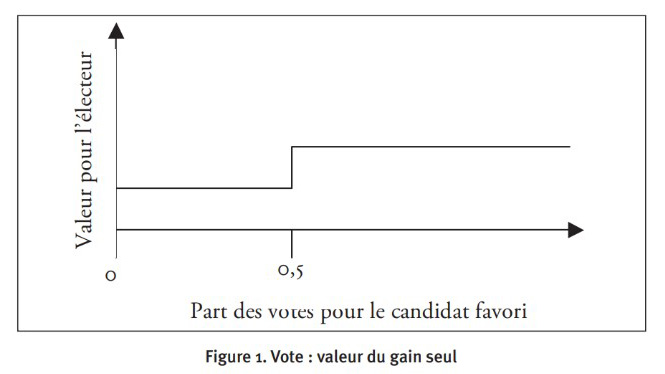

J’ai développé ailleurs, pour répondre au prétendu paradoxe de l’abstention, une théorie contributive du vote plus précise16, dont on peut expliciter l’argument au moyen d’un exemple assez simple. Il est raisonnable de supposer qu’on peut aimer jouer au basket parce qu’on aime gagner – gagner avec le plus grand écart de points possible et perdre avec l’écart le plus faible. Le paradoxe, cependant, consiste à souligner que seule la victoire est importante, et qu’il serait donc irrationnel de jouer en équipe si l’on pense perdre ou de gagner d’un point seulement. Les réponses avancées jusqu’ici pour expliquer le paradoxe demandaient : à qui importe le score final ? Il est stupide de jouer à moins qu’on ne soit payé pour le faire, ou qu’on y soit tenu. Ou alors, jouer permet d’exprimer un désir de gagner. Le paradoxe de l’abstention suppose que les électeurs ne prennent en compte que la victoire lors d’une élection. Leur fonction d’utilité peut alors être figurée ainsi :

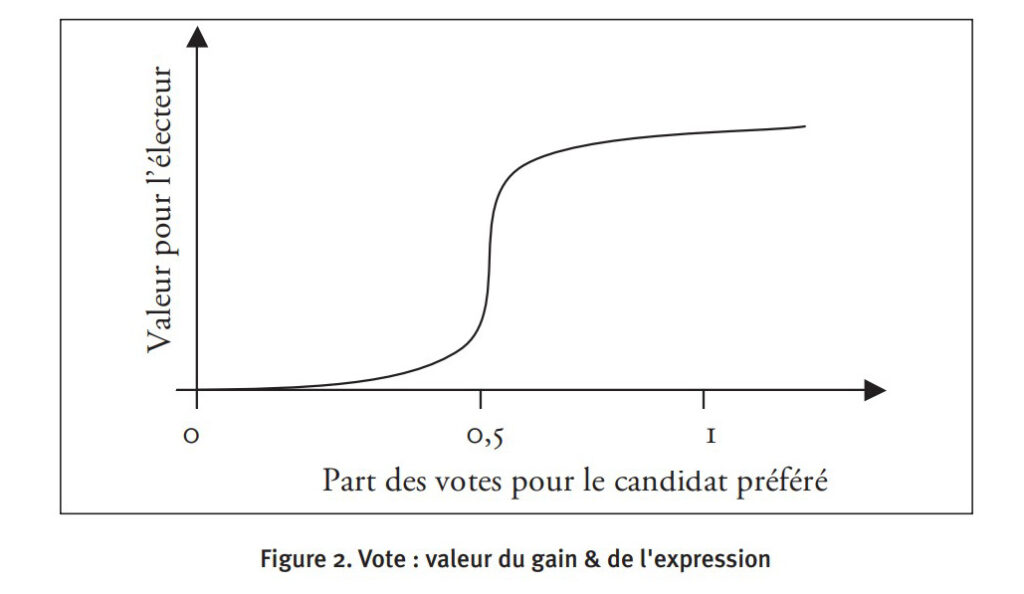

Ce diagramme permet de constater que, si le vote individuel n’a pas d’influence décisive sur résultat, il n’a aucune valeur marginale. Il est inutile ou superflu. Si 39 électeurs sur 100 votent pour une cause, le quarantième vote ne change rien. Si 51 électeurs sur 100 votent pour, le cinquante-deuxième ne change rien. L’idée que le vote est irrationnel confond souvent deux affirmations indépendantes : la redondance et l’imperceptibilité. Il est plausible que les électeurs s’intéressent tout autant à la victoire et à son amplitude, ce dernier élément représentant la valeur expressive du vote. La fonction d’utilité apparaît alors de la façon suivante :

Chaque vote a une valeur décisive du point de vue expressif. Aucun vote n’est inutile ou superflu. Si 39 électeurs sur 100 votent pour une cause, le quarantième vote améliore sa valeur expressive. Il en va de même pour le cinquante-troisième vote favorable, si 52 électeurs sur 100 ont déjà voté pour. Lors d’élections démocratiques de masse entre deux grands partis, par exemple, une plus grande marge de victoire du parti de gauche infléchit les politiques actuelles vers la gauche et, si les préférences des électeurs sont inchangées, elle infléchit également les programmes des deux partis lors de l’élection suivante17. L’objection consiste alors à dire que le vote individuel n’est pas superflu, mais imperceptible. Avant de s’intéresser à cette objection, il faut pourtant reconnaître que les électeurs sont moins orientés vers l’intérêt individuel que vers l’intérêt commun. Les électeurs sont plus fortement motivés par l’obligation et par le désir d’influencer le résultat social18.

L’American Citizen Participation Study, par exemple, a posé une très instructive série de questions sur la motivation des électeurs. Les raisons pro-sociales dominent : la moitié des répondants affirma être motivé par au moins un problème déterminé, et pour 9 % d’entre eux, eux-mêmes, leur famille ou d’autres étaient affectés par ce même problème, pour 46 % toute la communauté l’était, et pour 45 % toute la nation l’était. Un grand nombre d’électeurs désire influencer le résultat : 97 % affirment que la possibilité de faire de la communauté ou de la nation un endroit où il fait bon vivre est assez ou très important, 91 % dit que la possibilité d’influencer les politiques publiques est assez ou très important, 22 % dit que recevoir une aide publique pour résoudre un problème familial est assez ou très important. La plupart des électeurs sont très motivés : 96 % disent que le devoir de citoyen est assez ou très important, 86 % disent que prendre sa part des tâches est assez ou très important. Vu qu’un si grand nombre d’électeurs citent aussi bien l’influence que l’obligation, si un individu affirme avoir l’obligation de voter, il veut vraisemblablement dire qu’il a l’obligation conséquentialiste d’accroître le bien commun, c’est-à-dire qu’il a une motivation instrumentale. Les bénéfices secondaires du vote, par contre, ne sont pas très importants : 71 % affirme cela de l’obtention d’une quelconque reconnaissance par ceux qu’il respecte, 88 % du désir de ne pas dire non à quelqu’un qui demande. Enfin, rares sont les individus qui votent parce qu’ils trouvent cela passionnant.

Ces réponses sont cohérentes avec la théorie contributive. Soit N le nombre des citoyens, n le nombre des votants pour une des causes, 1/n la contribution d’un votant à cette cause, et α (0 < α < 1) sa réduction du bénéfice de tout autre individu : un citoyen voterait alors si 1/n (Bindividuel + αNBsocial) – C > 019. Le terme « bénéfice individuel », Bindividuel, est infime par rapport au terme « bénéfice social », Bsocial, et, quand les deux sont multipliés par la contribution 1/n, le bénéfice individuel est généralement réduit à zéro, si bien que le bénéfice social ressort comme la raison principale du vote. Si cela est correct, de même que la délibération peut opérer comme un filtre qui exclut les préférences non justifiées, le vote peut opérer comme un filtre qui exclut l’intérêt personnel et qui inclut l’intérêt commun dans les décisions collectives.

Est-ce qu’une contribution « imperceptible » au bien social est irrationnelle, même si le bénéfice excède le coût de la contribution20 ? Parfit affirme que l’on ne peut pas ignorer les dommages et les bénéfices imperceptibles, et je ne vois aucune raison pour rejeter ses arguments21. Supposons que Fatima veuille devenir championne de gymnastique. Ses amis lui rappellent justement que chaque jour d’exercice ne l’approche qu’imperceptiblement de son but, et ils soutiennent, faussement, qu’elle devrait donc refuser tout entraînement. Ma contribution de 25 dollars est imperceptible par rapport au budget de 100 millions de dollars de l’Unicef, mais sa faiblesse comparative ne réduit pas sa valeur de 25 dollars à 0 dollar. Des études empiriques montrent que l’être humain d’aujourd’hui contribue fortement et continuellement aux biens publics bon marché22. Par rapport à d’autres biens publics, le vote permet un processus et un résultat plus palpables, et la participation des électeurs est élevée dans les démocraties développées (aux États-Unis et en Suisse il est exceptionnellement bas).

L’ignorance rationnelle

Pour Downs, l’ignorance rationnelle dépend directement du paradoxe de l’abstention23 : s’il n’existe pas d’incitation à produire un vote coûteux, il n’y a pas non plus d’incitation à recueillir une information politique coûteuse. Downs reconnaît le vote « orienté vers l’avenir »24, ce que j’ai appelé sa valeur expressive. Il reconnaît également que les citoyens ont une motivation pour poursuivre tout but politique ou économique, et pas seulement des buts égoïstes25. Ces deux points sont compatibles avec la description contributive. Et pourtant Downs tombe dans une logique égoïste lorsqu’il conclut en faveur de l’ignorance rationnelle (« il est individuellement irrationnel d’être bien informé »26). Ayant ensuite à rendre compte du fait du solide taux de participation, il bat en retraite et affirme que « les hommes rationnels en démocratie sont motivés dans une certaine mesure par un sens de la responsabilité sociale relativement indépendant de leurs propres gains et pertes à court terme »27, parce que l’effondrement de la démocratie que provoquerait une abstention fréquente serait catastrophique. Dans une pirouette finale peu plausible28, il ajoute qu’il serait néanmoins irrationnel de la part des citoyens (mis à part les lobbyistes qui sont en mesure d’avoir une influence décisive sur la politique) de chercher à acquérir une information politique29 Si tous les électeurs étaient nécessairement ignorants, alors les élus n’auraient aucune contrainte, il n’existerait aucune responsabilité démocratique, et la catastrophe s’ensuivrait. L’explication ad hoc que propose Downs pour rendre compte de la participation des électeurs devrait également prédire une connaissance rationnelle de la politique, et pas une ignorance rationnelle.

Le modèle du vote décisif ne permet pas d’expliquer pourquoi les électeurs participent en grand nombre, et l’ignorance rationnelle ne permet pas de montrer, à mon avis, pourquoi les électeurs semblent être à peu près aussi bien informés que les consommateurs.

Les électeurs en savent-ils assez pour prendre de bonnes décisions ?

Un fait bien connu de science politique est que les citoyens sont déplorablement mal informés en matière politique. C’est là un thème très en vogue. Bryan Caplan démonte Le Mythe de l’électeur rationnel, Rick Shenkman demande À quel point sommes-nous idiots ?, Ilya Somin examine La Démocratie et le problème de l’ignorance politique. Ces auteurs (rattachés à la George Mason University) rapportent avec insistance des cas massifs d’ignorance citoyenne. Caplan et Somin sont des libertariens qui croient qu’il conviendrait de réduire la portée du gouvernement démocratique en faveur du marché. L’accord ou le désaccord de la majorité n’a rien à voir avec la justesse des thèses libertariennes, qui doivent être évaluées sur leurs propres mérites. La pensée libertarienne, comme les Marxistes d’hier avec leur concept de fausse conscience, ont besoin d’une théorie qui explique pourquoi la majorité refuse leurs doctrines, et l’ignorance et l’irrationalité de l’électeur démocratique est précisément une telle théorie.

Les données empiriques sur l’imperfection des connaissances politiques dans la démocratie actuelle sont comparées aux hypothèses théoriques sur la perfection de la connaissance dans un marché idéal. L’économie néo-classique, pour les besoins du modèle, suppose que les êtres humains sont parfaitement informés. C’est le modèle par défaut, qui autorise parfois un ou deux écarts par rapport à l’information parfaite. On suppose que chacun sait que l’information parfaite est une hypothèse du modèle et non un fait constaté. L’hypothèse des marchés efficaces ajoute que les prix des objets échangés reflètent effectivement toute l’information publiquement détenue à chaque instant. Même si le marché a une certaine efficacité, les krachs et les bulles suggèrent que ce n’est pas toujours le cas : les gens adoptent parfois des comportements de troupeau30, par exemple en copiant le voisin qui fait de gros bénéfices (sur le papier) sur sa maison en prenant un emprunt avec taux d’intérêt ajustable pour spéculer sur l’achat d’une maison, ou un fond de pension qui achète des actions gagées sur des hypothèques opaques pour la simple raison que c’est ce que font les autres fonds de pension. Les enquêtes montrent que les citoyens n’ont pas, en effet, une information encyclopédique sur la politique, observation qui a initié de nombreux programmes de recherche en science politique.

Qu’est-ce que la théorie de la démocratie attend des citoyens ? Schumpeter a inventé une doctrine classique de la démocratie, qu’il attribue aux utilitaristes, qui suppose que la démocratie exige des citoyens pleinement informés. Mais John Stuart Mill, avatar intellectuel de la démocratie libérale, s’inquiétait beaucoup de l’ignorance et de l’incompétence des citoyens (et de tout autre corps d’un gouvernement disposant d’un pouvoir de contrôle). C’est pourquoi il écrivit en 1861 qu’« il est essentiel au gouvernement représentatif que la suprématie pratique de l’État réside dans les représentants du peuple », que ces représentants dépendent d’une bureaucratie d’experts qui les conseillent, et que les citoyens puissent être mieux éduqués à la fois grâce à un enseignement public et par la participation civique. James Bryce31, autre théoricien précoce et influent de la démocratie représentative, dans son étude du régime américain en 1888, fournit une description assez réaliste de la manière dont une population en général peu informée peut néanmoins contrôler ses représentants pour le plus grand bénéfice de tous. Althaus32 présente en détail comment la pensée démocratique moderne n’exige généralement pas des citoyens extrêmement informés.

Dans bien des domaines de leur vie, les êtres humains ne disposent pas d’informations parfaites. Chaque individu est confronté à des contraintes sévères sur l’acquisition de la connaissance : nombre d’heures limité dans la journée et à l’échelle de la vie, sans parler des coûts d’opportunité. Les gens partent de l’ignorance la plus totale, et non de la connaissance complète, et emploient des instruments variés pour tendre vers la compétence. Pour acheter une voiture, nul besoin de savoir qui dirige la branche Chevrolet ou Corolla, ou qui dans l’entreprise prend les décisions. On compare les produits finis, sans le zèle que montrerait un universitaire méticuleux, mais en s’appuyant sur des informations facilement acquises par la publicité, l’expérience personnelle, le bouche à oreille, et des fragments d’opinions d’expert. Les électeurs n’ont pas besoin de savoir comment les coulisses du gouvernement sont organisées. Chacun peut, comme les convives du banquet d’Aristote, juger s’il a plus ou moins de liberté, de sécurité, de paix et de prospérité depuis la dernière élection, et changer de chef quand la cuisine se dégrade. Il est une chose que chacun d’entre eux sait fort bien, c’est la manière dont la politique menée par le gouvernement affecte sa propre vie, et l’ensemble de ces jugements a plus d’autorité que le jugement d’un ensemble de chefs experts. Enns et Kelstedt33 fournissent des preuves à l’appui de l’idée que « même le fragment de la population le moins raffiné politiquement reçoit des messages sur l’économie et emploie cette information pour modifier son attitude à l’égard des questions politiques ».

L’école de cognition politique qui suit une rationalité de la faible information affirme que les êtres humains sont des avares cognitifs qui utilisent des heuristiques rapides, des raccourcis informatifs pour prendre leurs décisions (le livre de Lupia, McCubbins and Popkin34 est un peu daté mais constitue une excellente introduction qui contient des vues contradictoires). Lupia and McCubbins35 étudient en détail la question de savoir si les citoyens peuvent apprendre ce qu’ils ont besoin de savoir. Ils distinguent l’information, la masse des faits possibles, de la connaissance, la capacité à faire des prévisions correctes. Plus d’information ne permet pas nécessairement de faire une meilleure prévision, et, étant donné les contraintes budgétaires, le coût serait généralement plus élevé que le bénéfice. Pour que les électeurs fassent un choix raisonné, il suffit d’une connaissance adéquate, pas du Wikipédia d’information, testé dans des enquêtes de terrain et compilé dans des comptes rendus de la stupidité des électeurs.

Cette découverte sur l’ignorance des électeurs est due dans certains cas à une construction peu charitable de la recherche. Gibson et Caldeira36 mentionnent le fait qu’une question ouverte dans l’American National Election Study de 2000 demandait qui était William Rehnquist, et ne considérait comme réponse correcte que « Juge en chef de la Cour Suprême » (alors que son titre officiel est Juge en chef des États-Unis) avec pour résultat que 10,1 % ont donné une réponse « correcte ». Ils ont montré que 72 % des réponses considérées comme incorrectes (en excluant la réponse « je ne sais pas ») étaient en fait correctes. Une étude conventionnelle prend l’interviewé par surprise, en lui demandant une réponse immédiate à une question qu’il n’a probablement pas examinée récemment. Prior et Lupia37 ont donné aux interviewés un dollar par réponse correcte, 24 heures pour répondre à la question, ou les deux, et le taux de réponse correcte s’est élevé de 11 à 24 %.

Le miracle de l’agrégation, dans le sens limité que l’opinion publique agrégée et le vote sur des questions larges et importantes change de manière sensible en fonction des événements et des modifications des politiques du gouvernement, et que le gouvernement réagit à son tour aux changements d’opinion et de vote des citoyens, est bien étayé. Page et Shapiro38 étudient les préférences politiques des Américains des années 1930 aux années 1990. Ils concluent que les opinions agrégées des Américains sur les politiques publiques sont rationnelles, dans le sens où elles sont stables, cohérentes, et ont du sens en fonction des valeurs sous-jacentes et des informations disponibles. Plus important pour l’argument présent, les opinions publiques changent de manière compréhensible et prédictible en fonction des changements des événements, et les changements d’opinion sont des ajustements sensés aux nouvelles conditions et informations. Les exemples sont légion. La deuxième guerre mondiale a accru le soutien pour les dépenses militaires, les contrôles des salaires et des prix, les longues journées de travail, les impôts élevés, et l’interdiction des grèves, et la fin de la guerre a augmenté le soutien aux politiques inverses39. Et ainsi de suite. Le modèle thermostatique de Wlezien40 est étayé par de nombreuses preuves que le public réagit à certaines catégories générales de dépenses publiques. Lorsque le niveau atteint par les politiques menées est supérieur aux préférences du public, le public est moins favorable, et lorsque ce niveau y est inférieur, le public est plus favorable. En conséquence de quoi les décisions budgétaires suivent les préférences publiques. Les analyses riches et détaillées d’Erikson, MacKuen et Stimson41 soutiennent que les résultats électoraux sont influencés par l’appartenance partisane, c’est-à-dire la responsabilité pour les différents résultats passés du gouvernement (économiques et autres), et par l’humeur publique, c’est-à-dire l’exigence du public pour un changement politique futur. Ils soutiennent également que l’opinion publique réagit aux politiques42 non pas au niveau individuel mais « lorsque nous nous intéressons aux ensembles, la nation prise comme un tout, le public réagit bel et bien (et réagit de manière appropriée) aux mesures politiques adoptées par le gouvernement national »43.

Le modèle du coût marginal de l’acquisition d’information est-il plausible ?

La théorie économique de l’acquisition de connaissances affirme qu’un individu cherche de nouvelles informations jusqu’au point où le coût marginal d’une nouvelle information est égal à son bénéfice marginal. Cette proposition a toujours eu un relent de paradoxe, ou peut-être de confusion. Puisque l’individu, par définition, ne dispose pas de l’information à propos d’une décision possible, comment pourrait-il savoir quelle information inconnue vaut la peine d’être recherchée ? Par son prix sur le marché ? Plus elle coûte cher, plus elle a de valeur ? Cela signifie que l’acheteur dispose d’une information parfaite sur la fiabilité du vendeur, et que la valeur est au moins égale au coût. Peut-être cela décrit-il l’achat d’un numéro du mensuel Consumer Reports, qui contient des informations sur la fiabilité des véhicules, mais malheureusement l’ignorance n’est pas toujours aussi facile à combattre. Qu’en est-il si l’information n’est pas en vente sur le marché, mais doit être découverte directement par l’individu ? L’effort et le coût d’opportunité pour obtenir l’information donnent-ils une mesure de sa valeur ? Non : supposons qu’une personne étudie l’astrologie pendant un mois pour en savoir sur la fiabilité des achats automobiles. Passer deux mois à étudier l’astrologie n’améliorerait en rien la décision. Mais comment puis-je savoir que l’astrologie ne servirait à rien ? Ai-je testé cette croyance expérimentalement ? Puis-je citer une expérience menée par d’autres sur le sujet ? Je reviendrai sur ce point.

Le modèle du coût marginal suppose qu’un individu dispose d’une information parfaite ou au moins suffisante pour évaluer cette décision d’acquisition. Il s’applique de temps à autre, mais il ne peut absolument pas fournir un modèle général de l’acquisition d’information. Supposons qu’une personne n’ait aucune information. Comment va-t-elle procéder ? Elle ne sait pas si cela vaut la peine d’acquérir quelque connaissance que ce soit ; elle ne connaît la vérité ou la fausseté d’aucune croyance, peut-être ne sait-elle même pas qu’elle a des désirs. Le modèle du coût marginal est nécessairement parasitique par rapport à un modèle plus général d’acquisition de connaissance. Le modèle n’offre aucune description englobante, ou même plus modestement générale de l’acquisition de connaissances que ce soit par homo sapiens, homo œconomicus ou homo democraticus.

Le modèle du vote décisif et le modèle du coût marginal conjugués supposent que l’acquisition de connaissances politiques n’a presque jamais d’intérêt instrumental. Certaines connaissances politiques valables viennent sans effort ni coût d’opportunité, ce que Downs44 appelle le système de l’information gratuite. Cette connaissance est acquise incidemment, alors que l’on poursuit un autre projet, par exemple en regardant un divertissement télévisé. Mais si l’on écarte la publicité, ou des rencontres personnelles fortuites avec des lobbyistes, aucune autre information fortuite ne pourrait apparaître. L’idée qu’un jeu de poker nous instruit sur un candidat politique, ou qu’il existe des experts politiques parmi ses amis, dépend de la présence d’acteurs contributifs, dont l’existence serait niée par le défenseur du modèle du vote décisif. Au contraire, un électeur ou activiste contributif aurait une motivation instrumentale à obtenir des connaissances politiques, jusqu’à un certain point.

Une grande partie de l’acquisition de connaissance est bonne en soi : c’est un plaisir en soi pour celui qui l’acquiert, qu’elle porte sur les guerres et les élections, les statistiques de baseball, l’échange de cartes Pokémon, l’histoire et la géographie, l’organisation de mariages, les nouvelles, le développement de l’enfant, les types d’armes de poing, etc. Les individus diffèrent assurément quant à l’étendue de leur curiosité, et les cibles de leur curiosité varient davantage encore, mais une soif de connaissance est un aspect ordinaire de l’expérience humaine. La curiosité pousse à l’exploration et à l’apprentissage, globalement et localement45. C’est une émotion adaptive, parce qu’une créature qui ne dispose pas d’information parfaite ne sait pas si ce qu’elle ignore est dangereux et doit être évité, ou s’il est bénéfique et doit être poursuivi. Si l’on veut aller plus loin dans la théorie, on peut imaginer que, comme d’autres émotions positives, elle soit adaptive par évolution : les émotions négatives comme la peur poussent à fuir les menaces, mais les émotions positives comme l’intérêt fonctionnent pendant des moments où les individus sont capables de consolider et d’étendre leurs ressources. L’intérêt, qui pousse les gens à essayer de nouvelles choses, gens, lieux, et expériences, se distingue du bonheur, qui pousse à s’attacher à ce qu’on sait être plaisant46.

Caplan47considère l’histoire, la philosophie, la religion, l’astronomie, la géologie, la politique, etc. comme des connaissances sans intérêt pratique. Se tromper dans ces disciplines ne coûte rien, si l’on excepte peut-être les conséquences sociales qu’il y a à avoir une réputation d’ignorant. La connaissance pratique implique de sortir de son lit, conduire jusqu’au travail, déjeuner, rentrer, dîner, regarder la télévision, et aller se coucher. Ici, une erreur dans ses croyances est beaucoup plus susceptible d’avoir des conséquences déplaisantes, dit-il. Si Caplan a raison, alors le modèle du coût marginal de l’acquisition d’information nous conseillerait d’éviter ces connaissances sans intérêt pratique. Je suis pourtant d’accord avec John Stuart Mill pour reconnaître qu’il vaut mieux être Socrate insatisfait qu’un idiot satisfait. Un économiste qui reconnaît la souveraineté des préférences n’a aucun droit de me critiquer si je tire de la satisfaction à me promener dans Notre-Dame de Chartres. La connaissance « sans intérêt pratique » non seulement est valable en soi, comme le montre l’exemple précédent, mais elle a également une valeur instrumentale. Dans un monde complexe et largement inconnu, posséder un trésor de connaissances inutiles a une valeur instrumentale : cela permet d’obtenir des biens et d’éviter des pertes. C’est un heureux hasard qui nous a donné le velcro, la pénicilline, les rayons X, le téflon, la dynamite, les rouleaux de la mer morte, et des centaines d’autres biens48. L’économiste Jevons, le physicien Mach, le scientifique Priestley, d’après le sociologue de la science Merton49, ne sont que quelques-uns de ceux qui pensent que ce sont plus souvent les hasards que les desseins réfléchis qui conduisent aux découvertes. Louis Pasteur, d’après Merton, apprenait à ses étudiants tout à fait pragmatiques que « La théorie seule peut amener et développer l’esprit d’invention ». Pasteur, un des grands bienfaiteurs de l’humanité, disait également que « le hasard ne favorise que les esprits préparés »50, mais qu’est-ce que cette préparation ? Kekulé n’a pas appris à dessein l’image de l’ouroboros, le serpent qui se mange la queue, pour découvrir la structure du benzène des années plus tard : il la connaissait simplement par curiosité. Caplan néglige la valeur de la connaissance supposément « sans intérêt pratique » pour obtenir des bénéfices ; mais ce type de connaissance permet également d’éviter des dommages. Dans la série américaine éponyme, le héros MacGyver applique sans cesse des connaissances apparemment inutiles pour éviter des catastrophes imminentes, et la connaissance apparemment inutile est bien souvent fort heureusement utile dans nos vies quotidiennes.

De nombreuses connaissances nouvelles, y compris des connaissances politiques et sociales locales et nationales, ne viennent pas de témoignages douteux ou d’expériences coûteuses, mais sont immédiatement déduites de la théorie sans coût aucun. Je développerai ce point dans la section consacrée à l’irrationalité rationnelle. En résumé, j’ai suggéré trois types d’acquisition d’information sans coût : le hasard, la curiosité et l’inférence. L’acquisition de connaissances sans coût peut créer un fond de connaissances suffisant au sein duquel un modèle du coût marginal de l’acquisition de connaissances peut opérer. La théorie contributive du vote permet une participation instrumentale et autorise l’acquisition d’information instrumentale, jusqu’à un certain point. Étant donné les nombreuses exigences qui pèsent sur sa vie, le citoyen chercherait la connaissance la moins coûteuse pour faire un choix raisonné en politique, sur le marché et dans les autres activités de sa vie.

L’ignorance rationnelle s’applique autant aux électeurs qu’aux consommateurs

Une étude pionnière récente conduite par Mat McCubbins, avec ma participation, comparait la connaissance d’étudiants sur des questions qui concernaient les électeurs, et sur d’autres qui concernent les consommateurs. Une large majorité connaît les questions politiques nationales et un petit nombre (dont moi-même) connaît très bien des questions politiques locales obscures mais importantes. Quant aux questions qui regardent le consommateur, les gens ne savent pas quelles activités sportives sont le plus à même de causer des blessures, de quoi est fait le dentifrice, les coûts de l’assurance santé, quels aliments courants contiennent plus ou moins de calories, quel objet de consommation courante coûte plus ou moins, ou que le paracétamol est une cause majeure de défaillance du foie, ou que vous avez plus de chances de mourir chez vous d’une chute que d’un feu, etc. Ils ignorent certains détails sur leurs objets de consommation favoris comme leurs Ipods. Les électeurs et les consommateurs montraient tous une grande quantité de connaissance et d’ignorance sur des questions factuelles.

Une réponse possible est d’accorder que les consommateurs sont ignorants rationnellement sur des achats banals, mais sont tout à fait informés quand il y a de l’enjeu. Qu’en est-il de la plus grosse transaction du consommateur type, avec les conséquences économiques les plus grandes, l’achat d’une maison ? Une étude quantitative de la Federal Trade Commission américaine menée sur 819 personnes qui avaient récemment contracté un prêt-logement leur a demandé d’examiner et de comparer des documents de prêts hypothétiques51. L’étude donna les résultats suivants :

L’incapacité à repérer les coûts essentiels des prêts était évidente sur un large ensemble de termes en cause, et dans des proportions massives chez les participants à l’étude.

* Un cinquième des répondants, disposant des formulaires courants, n’était pas capable d’identifier correctement le taux annuel du prêt, la quantité d’argent liquide due à la fermeture du prêt, ou la mensualité (en particulier si elle comprenait des retenues pour impôts ou assurances).

* Près d’un quart ne pouvaient identifier le montant des frais de dossier.

* Environ un tiers ne pouvaient identifier le taux d’intérêt, ou désigner lequel de deux prêts était le moins cher, et un tiers ne reconnaissaient pas que le prêt incluait un surcoût important ou que le coût du prêt incluait l’argent emprunté pour payer les frais d’ouverture du dossier.

* La moitié n’était pas capable d’identifier le montant du prêt. * Les deux tiers n’étaient pas conscients qu’ils devraient payer une pénalité de paiement anticipé s’ils refinançaient avec un autre prêteur dans les deux ans (et un tiers ne savait même pas qu’ils « pouvaient » être obligés de payer un tel supplément).

* Les trois quarts ne reconnaissaient pas que des charges substantielles pour une assurance-crédit optionnelle étaient incluses dans le prêt.

* Près des quatre cinquièmes ne savaient pas pourquoi le taux d’intérêt et le taux annuel d’un prêt peuvent différer.

* Près des neuf dixièmes ne savaient pas identifier la somme totale des commissions prépayées dans le prêt.

Les résultats ont été confirmés et amplifiés par trente-six interviews détaillées avec des acquisiteurs de prêt sur leurs récentes expériences : « Nombreux étaient ceux dont les prêts étaient bien plus coûteux que ce qu’ils croyaient… Nombre de ces emprunteurs n’apprennent ces coûts qu’au moment de signer le prêt ou après, et certains semblent en apprendre l’existence au cours de l’interview. Certains d’entre eux rapportent qu’ils ont consacré un temps considérable à comparer les offres de prêt, mais ont pourtant des problèmes ou des difficultés de compréhension ». Alba et Hutchinson52, dans un article de synthèse sur le savoir des consommateurs, concluent que « les consommateurs sont trop confiants : ils croient savoir plus qu’ils ne savent réellement ».

Au contraire, d’après Delli Carpini et Keeter53, 91 % des interviewés pouvaient localiser le Texas sur une carte (1988), 76 % l’Union soviétique (1988), 63 % Grenade (1983), 61 % le Pérou (1988), 59 % savaient quel était l’état qui a la plus grande population (1988), 55 % pouvaient nommer un pays d’Amérique Centrale (1988) etc. En histoire, 91 % savaient que les États-Unis ont utilisé la bombe A contre le Japon (1990), 84 % pourquoi Pearl Harbor est important (1981), 81 % qui était Andrew Jackson (1955), 74 % qui a donné la Statue de la liberté aux États-Unis (1986), 58 % qui était Napoléon Bonaparte (1975) etc. En politique (résultats de 1989), 96 % connaissent la durée d’un mandat présidentiel, 89 % peuvent définir le veto, 74 % savent qui est vice-président, 73 % qui est gouverneur, 55 % savent quel parti contrôle le Sénat, etc. Le champ de connaissance et d’ignorance des faits politiques est bien plus large du côté de l’ignorance que ne l’indique cet exercice, mais l’intérêt de comparer connaissance du consommateur et de l’électeur est clair. L’idée que les consommateurs sont nécessairement mieux informés que les électeurs est une pure hypothèse théorique, pas un fait empirique.

La théorie expressive du vote

La théorie expressive du vote54 est sans doute le modèle le plus couramment adopté actuellement. Le marché et les choix électoraux sont tous composés d’éléments instrumentaux et expressifs. Les individus donnent de la valeur à l’expression d’une préférence par le biais d’un échange de marché ou d’un vote, c’est-à-dire qu’ils désirent exprimer un désir. L’aspect expressif du vote est « une action entreprise pour elle-même plutôt que dans le but d’amener des conséquences particulières »55. La formule devient pB – C + E > 0, où E représente la valeur expressive du vote ; la valeur instrumentale de pB est approximativement zéro et un individu vote si et seulement si la valeur expressive de l’acte est supérieure à son coût. La théorie expressive soutient qu’il n’existe presque jamais de connexion causale entre le vote d’un individu et le résultat électoral associé ; que les considérations expressives influencent le vote de manière disproportionnée par rapport au marché ; et qu’une divergence entre les préférences expressives des individus et leurs préférences instrumentales biaise le résultat.

Comparer le marché et le vote

Les expressivistes56 comparent les échanges sur le marché au vote démocratique. Leur analyse a pour but de montrer que dans un échange de marché il existe une connexion causale entre le choix et le résultat, mais pas dans un vote démocratique ; que l’échange est régi par le coût d’opportunité mais pas le vote, et que le choix du marché est d’abord instrumental mais que le vote est purement expressif. Pour les économistes, ce qu’un individu choisit est par définition rationnel, aussi longtemps que les préférences sont ordonnées de manière cohérente. Un individu est supposé avoir une information complète, pouvoir avoir une délibération sans coût, ne pas faire d’erreur, ne pas souffrir de faiblesse de la volonté, et juger sans biais systématique. L’acteur économique est un individu unitaire, ou une collectivité unitaire comme une entreprise, rationnel par définition. Les choix cohérents pour un tel acteur sur le marché sont rationnels, ce qui définit un côté de la comparaison marché/ vote. La théorie du choix public a d’abord construit les électeurs par analogie avec les consommateurs, et a commencé par appliquer les outils de l’économie aux questions politiques. L’entreprise est féconde dans une certaine mesure, mais l’analogie est loin d’être parfaite. Lorsqu’un citoyen vote pour une assurance santé pour tous les enfants, il ne choisit pas un résultat de la même manière qu’il choisit un Orange Mocha Frappuccino Blended Coffee au Starbucks. Il contribue bien plutôt à une décision collective. L’expressiviste souligne les échecs de l’analogie, mais les analyse différemment.

Les expressivistes disent que les choix sur le marché sont toujours décisifs, mais que le vote ne l’est presque jamais, et ce contraste fonde leur jugement selon lequel le vote est « pseudo-rationnel »57. Lorsque j’achète un Orange Mocha Frappuccino Blended Coffee, mon choix est décisif, je choisis l’alternative a de préférence à b. Le bénéfice final du choix est le bénéfice net de a (le bénéfice de la boisson moins son coût immédiat) moins le coût d’opportunité de a. Le coût d’opportunité de a est le bénéfice net de la seconde meilleure alternative b (le bénéfice de celle-ci moins son coût direct). Si je ne choisis pas la meilleure option a mais la moins bonne b, mes intérêts sont moins bien servis. Ce qui me pousse à choisir a. Si je préfère le résultat d’une assurance santé pour tous les enfants, en votant de la sorte a, le bénéfice final est le bénéfice net de voter pour a moins le bénéfice net de voter contre (choix b). Mais mon vote n’est pas décisif, sauf dans l’hypothèse infinitésimale où mon vote transforme le vainqueur en perdant. Que je vote pour l’assurance santé ou contre elle, le résultat est le même, et donc si je choisis b plutôt que a, mes intérêts n’en souffrent pas. L’échange de marché dépend des conséquences, mais pas le vote. Bien des gens votent dans les élections même s’ils savent que leur vote n’est pas décisif ; c’est donc qu’une autre motivation les pousse à voter. L’expressiviste affirme qu’ils votent presque toujours pour exprimer une préférence, par exemple qu’une assurance santé pour tous les enfants est une bonne chose. Les expressivistes supposent aussi un homo œconomicus : aussi bien les consommateurs que les électeurs sont motivés par des buts égoïstes.

Admettons que le choix d’un acteur soit motivé à la fois par une valeur instrumentale et par une valeur expressive au sens étroit. Le consommateur évalue de manière instrumentale la possession et la consommation de l’Orange Mocha Frappuccino, et peut-être aussi exprime une préférence pour lui dans l’acte d’échange. L’importance que l’électeur accorde à l’assurance santé pour tous les enfants est dévaluée par la chance infime que le vote soit crucial (mettons 1/1 000 000) : la valeur instrumentale est nulle et ainsi la valeur expressive de la préférence devient dominante. Admettons que pour un individu i, Ri A est la valeur instrumentale de l’alternative a et Li A sa valeur expressive. Alors, sur le marché, un individu choisit la possibilité a de préférence à la possibilité b si et seulement si :

Ri A + Li A ≥ Ri B + Li B

Je suppose qu’empiriquement la valeur qu’il y a à simplement exprimer un désir pour un bien du marché est d’ordinaire plutôt faible. Il faut ici être attentif : par la valeur expressive, l’expressiviste indique seulement la valeur d’exprimer un désir pour le bien, et rien d’autre. La valeur expressive qu’il y a à posséder, chérir, faire étalage du bien n’entre pas dans l’analyse58. Pour pouvoir établir une comparaison équitable avec le vote à bulletin secret, nous devons ajouter une hypothèse supplémentaire : c’est seulement la valeur d’exprimer à soi-même un désir pour un bien du marché en échangeant, et non d’exprimer aux autres un tel désir.

Dans le cas du vote, si h est la chance infime que i soit crucial pour le résultat, un individu choisit a plutôt que b si et seulement si :

hRi A + hLi A ≥h Ri B + hLi B

Dans le choix du marché, la valeur instrumentale dépasse le plus souvent sa valeur expressive stricte, et dans le vote, cette valeur expressive domine presque entièrement la valeur instrumentale. Il est important de comprendre que les valeurs expressives au sens large, associées à la réalisation d’un bien public particulier seraient également mises à mal par h ; seule la valeur expressive stricte motive l’électeur. Un acteur motivé par la valeur expressive stricte fait des choix plus émotionnels qu’un acteur motivé par la valeur instrumentale, et il est possible que les électeurs motivés par les intérêts expressifs finissent par choisir un résultat contraire à leurs intérêts instrumentaux. Ainsi « les préférences révélées par les dispositifs électoraux ne possèdent pas la même autorité normative que ceux que révèle le contexte du marché idéal »59.

Qu’est-ce que la valeur expressive ?

L’exemple principal choisi par les expressivistes pour illustrer l’expression de désir est les acclamations ou les huées au cours d’un match de football. Acclamer ou huer permet d’exprimer quelle équipe le supporter préfère voir gagner, même si le supporter ne crie pas ni ne hue dans l’idée que c’est un moyen de provoquer le succès de son équipe. Il souhaite exprimer un désir de victoire mais ne choisit pas cette victoire, dirait l’expressiviste. Cependant, les spectateurs d’un match croient que leurs chants et leurs huées, sans être décisifs individuellement pour la victoire ni avoir d’effet perceptible sur les progrès du jeu, influencent les performances de l’équipe. L’avantage à domicile est un phénomène bien établi en sport, même s’il n’y a pas de preuve pour montrer que le soutien du public le renforce. Une étude menée sur des supporters de football anglais montre pourtant qu’ils croient que le soutien du public est la cause la plus probable de l’avantage à domicile. En outre, 93 % acceptent l’affirmation selon laquelle « plus le public manifeste son soutien, mieux l’équipe jouera », et 80 % s’accordent pour dire que « un public à domicile silencieux va décourager l’équipe »60. De tels éléments, tout comme la simple introspection, suggèrent qu’il n’est pas vrai que les membres du public n’ont pas l’intention d’influencer le résultat. De plus, les supporters ne réagissent pas seulement à la victoire ou à la défaite finale, mais à chaque étape de l’évolution du jeu ; ils peuvent célébrer leur équipe même après sa défaite (et qu’est-ce que cela a à voir avec le fait d’exprimer un désir de victoire ?). Les fans soutiennent et huent la performance musicale d’un groupe de musique, même si cela n’a rien à voir avec une victoire ou une défaite en compétition. Il s’agit là d’une expression presque involontaire, difficile à supprimer, comme le rire. Crier et huer expriment il est vrai approbation et désapprobation et sont plus ou moins censés motiver ceux qui jouent ; le rire est plus involontaire et semble être moins lié à l’intention d’influencer la performance. Nous crions et huons les matchs que nous suivons à la radio ou à la télévision, même si les joueurs ne peuvent nous entendre, et nous rions devant Seinfeld et Colbert même s’ils ne le peuvent pas non plus : même cette réponse médiatisée est clairement un parasite de la réponse en chair et en os.

Supporter une équipe de football n’est toutefois pas la même chose que voter : cela ressemble plutôt au soutien dans un débat présidentiel, ou, au cours d’une soirée de nuit électorale entre voisins, à se réjouir du résultat devant la télévision (ce qui est doublement « expressif », puisqu’aucun des candidats ne peut nous entendre, et que les votes sont déjà faits). Voter n’est pas non plus comme supporter une équipe de football : c’est plutôt comme jouer dans une équipe de football. Un joueur apprécie le fait que l’équipe gagne, qu’elle perde avec le plus petit écart possible et gagne avec le plus grand écart possible. Le défenseur du modèle du vote décisif dit qu’il n’est rationnel pour un individu de jouer que s’il a un rôle décisif dans la victoire ; si l’équipe perdait, ou gagnait de plus d’un point, alors la participation serait futile ou redondante, et serait donc irrationnelle d’un point de vue instrumental. Puisque les gens jouent pourtant dans des équipes qui gagnent ou perdent de plus d’un point, le défenseur du modèle décisif recherche une valeur du jeu qui soit contingente par rapport à l’acte : on joue parce qu’on est payé pour le faire, ou parce qu’on considère que c’est un devoir, ou, comme le dirait l’expressiviste, parce que l’on souhaite, en jouant, satisfaire un désir d’exprimer un désir de victoire. Il n’y a pourtant rien d’irrationnel à vouloir contribuer instrumentalement au compte d’une équipe, qu’elle soit perdante ou qu’elle gagne déjà. Les bookmakers sportifs prennent les paris aussi bien sur la victoire que sur l’écart des points, tout comme les marchés de prédiction politique. Pour certains, jouer au football est plaisant quel que soit le score (même si l’entraînement n’est souvent pas aussi agréable que le jeu lui-même), mais je doute que beaucoup de gens prennent plaisir à l’acte de voter surtout parce que c’est divertissant (le tableau 1 témoigne de ce qu’un petit nombre trouve cela passionnant).

Marché vs. vote, ou action individuelle vs. action collective ?

Le contraste important que trace l’expressiviste ne se situe pas entre le marché et le vote, mais entre l’action causée par un individu seul et l’action causée par un ensemble ou un collectif d’individus. Si je choisis d’acheter une tasse de café équitable, j’obtiens de manière décisive de la caféine et du sucre, mais, dans les termes de la théorie expressiviste, je ne soutiens pas décisivement le commerce équitable. Un boycott ou un « buycott » (l’achat d’un produit pour promouvoir sa valeur éthique) est une action du consommateur individuel qui fait partie d’une action collective plus large, sujette à aux objections du caractère décisif et perceptible. Une récente étude sur des sujets américains dirigée par Zukin61 montre que le vote est l’action civique la plus fréquente (51 %), suivie par la décision d’acheter ou non un produit par protestation (38 %), acheter un produit pour soutenir une entreprise (35 %), puis par essayer de persuader d’autres personnes du vote à faire (33 %). Certaines expériences de terrain montrent que certains consommateurs sont prêts à payer plus pour acquérir des biens du commerce équitable62. L’expressiviste devrait dire que l’aspect « commerce équitable » d’un achat de café ne dépend pas du coût d’opportunité. Cela signifierait que si le consommateur apprend que la marque de café équitable est frauduleuse, il continuerait pourtant à payer un prix élevé, afin d’exprimer son soutien au commerce équitable, puisque son acte n’a presque aucune valeur instrumentale. La théorie contributive dit que sa contribution promeut le but du commerce équitable, et que s’il apprend qu’elle est frauduleuse, il achètera l’alternative disponible la plus proche.

Le vote est régi par les conséquences

Supposons que chaque citoyen accorde du prix à sa contribution à l’avancement d’un bien public important, qu’il s’agisse d’un programme d’éradication de la pauvreté, d’éviter un système d’imposition injuste qui empire le sort des plus mal lotis, ou d’empêcher une guerre insensée, et supposons que les électeurs sont ces citoyens pour qui le bénéfice de promouvoir le bien public dépasse le coût du vote. De tels électeurs sont sensibles aux coûts d’opportunité. La valeur nette en termes d’expression et de victoire du choix a est supérieure à celle du choix b. Lorsque ce bien public s’altère à cause de politiques désastreuses, l’électeur a une motivation directe pour corriger l’erreur en votant pour de meilleures politiques à la prochaine élection. Le point essentiel pour l’expressiviste est que ces électeurs non instrumentaux ne dépendent pas des résultats, et que pour cette raison le choix démocratique semble suspect par rapport au choix du marché. Le modèle du vote décisif implique non seulement l’ignorance rationnelle, mais également, d’après l’expressiviste, une valeur seulement expressive du vote. En outre, cette valeur expressiviste est déterminée par des émotions, qui peuvent être bienveillantes, mais peut également être déformée par l’envie, la malveillance, la belligérance, le narcissisme ou la légèreté. Des émotions qui déforment de manière systématique contribuent à la folie des foules, et non à leur sagesse. La théorie contributive dit que le citoyen estime directement le bien public, et dépend donc des conséquences.

Irrationalité rationnelle

Downs prédit que les citoyens seront rationnellement ignorants. Brennan prédit que l’émotion qui dirige les votes des électeurs expressivistes peut conduire à des résultats collectifs opposés à leurs intérêts instrumentaux. Caplan63 considère que son travail complète celui de Brennan. Les électeurs expressivistes, dit Caplan, sont plus attentifs aux apparences politiques qu’à leur fonctionnement, mais ne savent pas que les mesures séduisantes mais creuses qu’ils préfèrent sont erronées (même s’ils le devraient). En soulignant non seulement l’ignorance mais aussi l’irrationalité du citoyen démocratique, il est plus fidèle à Schumpeter qu’à Downs. L’idée fondamentale est que les gens sont plus susceptibles d’écarter les croyances fausses à propos des projets pratiques comme accomplir leur travail ou conduire leur voiture, et moins susceptibles d’écarter les fausses croyances concernant ce qu’il appelle les projets « sans intérêt pratique » comme la politique et la religion. Les croyances irrationnelles se trouvent probablement dans tous les types d’activité humaine, mais elles sont particulièrement présentes en politique, dit-il64. « Si les gens sont rationnels en tant que consommateurs, mais irrationnels en tant qu’électeurs, c’est une bonne idée de faire plus confiance aux marchés et moins à la politique », conclut-il65.

Dans une formulation, le modèle simple de l’irrationalité rationnelle de Caplan affirme qu’un agent désire deux types de biens : plus de richesse matérielle égoïste et plus d’irrationalité66. Dans une autre formulation, ce même agent désire la richesse personnelle et la loyauté à son idéologie67. Si le gain d’utilité qu’il y a à entretenir une croyance fausse (ou à rester fidèle à une idéologie qui entretient une croyance fausse) est moindre que la perte d’utilité d’une richesse réduite à cause de cette croyance, l’agent abandonnera la croyance. Si le gain d’utilité d’entretenir cette fausse croyance est supérieur à la perte d’utilité des conséquences, il conservera cette croyance (ou restera fidèle à son engagement idéologique). Caplan observe que les gens qui ont des visions du monde ont parfois des croyances motivées, c’est-à-dire qu’ils laissent à tort leurs désirs influencer leurs croyances. Il attribue ce trait à la loyauté à son idéologie politique, à la fierté68, l’amour du confort, la flatterie ou l’excitation, des croyances qui nous font nous sentir mieux, le besoin de s’estimer soi-même et sa vision du monde et de dénigrer les autres ; l’amour de croire qu’on a raison ; le désir d’espoir et d’illusion ; le fait de prendre ses désirs pour des réalités et l’évitement actif de la vérité69. L’idée générale, à mes yeux, est que chez quelqu’un qui a une vision du monde, l’émotion biaise la connaissance. L’attachement émotionnel à cette vision du monde fait que l’agent croit à tort quelque chose qu’il jugerait faux en l’absence d’émotion.

Caplan se reporte à une étude de 1996 qui montre que les opinions sur l’économie des Américains ordinaires diffèrent de celles des économistes, en conclut que les Américains ordinaires entretiennent des croyances irrationnelles sur l’économie, et que leur vision du monde économique défectueuse ressemble à celle des croyants70. Ni la méthode de l’étude ni la comparaison avec les experts ne sont charitables du point de vue cognitif. Vous êtes chez vous, préoccupé par l’hospitalisation de votre mère ou la prochaine liste de courses, lorsqu’un enquêteur appelle, et vous demande d’évaluer 137 affirmations sur l’économie américaine au cours d’un bref entretien téléphonique. Vos réponses sont comparées à celles de docteurs en économie, qui réfléchissent quotidiennement à ces questions. Même dans ces conditions, pour 18 des 137 questions considérées dans la comparaison de Caplan, l’opinion commune et experte va dans la même direction. Pour 11 questions où l’opinion diverge, il y a un sérieux effet de cadre. Premièrement, par exemple, on dit aux interviewés : voici une liste de raisons liées à l’entreprise, que certaines personnes donnent pour expliquer que l’économie ne soit pas en meilleur état. Suivent sept raisons. Toutes sont adoptées par les interviewés ordinaires, mais seulement deux par les économistes. La formulation même de la question invite un profane pressé à accepter toutes les raisons. Deuxièmement, bien des affirmations sont justes même si, d’après les économistes, elles n’ont rien à voir avec la santé de l’économie : la technologie provoque bel et bien un déplacement des travailleurs, les compagnies délocalisent en effet outre-mer, et les compagnies réduisent bien leurs effectifs. Lorsqu’on leur demande si le progrès technologique, le déplacement et la réduction des effectifs sont de bonnes choses sur le long terme (vingt ans), un Américain ordinaire moyen pense que c’est le cas, mais avec moins d’enthousiasme que les économistes. Certaines questions sont clairement piégées : le revenu familial des Américains moyens est-il proportionnel au coût de la vie ? Les Américains ordinaires disent que non, les économistes disent que oui. Le revenu individuel peut baisser tandis que le revenu familial monte si davantage de membres de la famille entrent sur le marché, comme c’est le cas ; le revenu est un ensemble de salaires ; et si les inégalités augmentent, alors le revenu moyen peut monter alors que le revenu médian baisse. Les Américains ordinaires tout comme les économistes affirmaient également quel les inégalités s’étaient creusées, que le salaire individuel moyen était plus bas et qu’une famille a besoin de deux revenus à plein-temps.

Le modèle du vote décisif, qui repose sur l’hypothèse que les électeurs n’accordent d’importance qu’à leur bien privé et pas au bien public, et sur l’idée que les électeurs ne s’intéressent qu’à l’aspect gain du vote et pas à son aspect expressif, conclut que les conséquences instrumentales de tout vote individuel sont proches de zéro. Si ce modèle était juste, le modèle de l’irrationalité rationnelle prédirait que des croyances fausses sur des questions décidées par le vote démocratique ne réussiraient presque jamais à soutenir le test des conséquences. Ainsi, les électeurs n’écarteraient presque jamais les croyances fausses sur les questions démocratiques. « Le manque de finalité de l’électeur change tout […]. Les acheteurs ont des motivations pour être rationnels. Les électeurs non »71. Les choix des acheteurs sont confrontés au test des conséquences, d’après Caplan (je pense que Caplan m’accorderait que les externalités négatives du choix de l’acheteur, comme lorsqu’un SUV met en danger les voitures plus petites, n’exercent pas de contrainte sur l’acheteur égoïste). Dès lors, les décisions doivent être déplacées du forum politique vers le marché. Caplan ne le dit pas explicitement, mais si sa logique est juste, alors une même abondance de fausses croyances doit être associée avec toute action collective humaine qui implique plus qu’un petit groupe, y compris la poursuite de mesures politiques qui remplaceraient la démocratie par l’échange de marché. Est-il vrai que les gens qui poursuivent des buts individuels ont moins de fausses croyances que les gens qui poursuivent des buts collectifs ? Les lanceurs de javelots ont-ils moins de fausses croyances sur le lancer de javelot que les joueurs de baseball américain sur le baseball ? Les propriétaires individuels font-ils mieux que les associés, et les associés que les grandes entreprises ? Si les êtres humains n’accordaient de valeur qu’à la richesse matérielle, l’irrationalité et les compromis entre eux, le modèle de Caplan est indiscutable. Si, cependant, le modèle de l’électeur contributif est plus exact, et que de nombreux électeurs s’intéressent à l’avancement de larges biens publics, alors le modèle d’irrationalité de Caplan conclut que les fausses croyances relatives aux décisions démocratiques passent bel et bien le test des conséquences, et dès lors, sont dans une certaine mesure éliminées, tout comme dans l’action du consommateur individuel. Les gens qui poursuivent des biens individuels n’auraient pas nécessairement moins de croyances erronées que les gens qui poursuivent des biens collectifs. Les joueurs de baseball auraient grosso modo le même nombre de croyances justes sur le baseball que les lanceurs de javelots sur le lancer de javelots. Caplan est l’un des quelques défenseurs du choix rationnel à reconnaître les solides données empiriques qui établissent que les électeurs tendent à voter non pas dans leur intérêt propre, mais votent pour ce qu’ils croient être dans l’intérêt général du pays72. Il est donc surprenant que sa description de l’ignorance et de l’irrationnalité des électeurs dépende entièrement de l’hypothèse de leur égoïsme : « L’ignorance de l’électeur est le produit de l’égoïsme humain naturel »73. L’hypothèse que les électeurs sont naturellement égoïstes contredit le fait qu’ils votent notoirement en fonction de l’intérêt général. Il oppose l’action pratique, qui dépend des conséquences (« combien de gens croient pouvoir attraper des balles avec leurs dents ? »74) avec l’action « sans intérêt pratique », comme la politique ou la religion, qui ne le sont pas. Mais considérons d’abord cette politique supposée sans intérêt pratique. J’ai dit que le citoyen souffre effectivement des conséquences d’un mauvais gouvernement : crise, chômage, corruption, service militaire, crise de l’assurance santé, imposition injuste, pollution, etc. Il est inutile d’avoir l’expérience du fascisme ou du communisme pour repousser de pareilles possibilités. Pourtant, d’après la conception de l’ignorance rationnelle, il serait irrationnel de la part du citoyen d’agir sur ces problèmes d’action collective.

De Schumpeter à Caplan, les économistes affirment que les électeurs ne sont pas motivés par les conséquences politiques pour voter et s’instruire sur les questions sur lesquelles ils doivent se prononcer. Plutôt qu’une doctrine de la raison éclairée, la littérature schumpétérienne ressemble à une renaissance de la méfiance et du fatalisme paysans, avec toutes les conséquences illibérales qui en résultent. D’après la description contributive, il est rationnel pour moi de promouvoir le défi contre un tel fatalisme, mais pour la description décisive, parce que le succès dépend d’une action collective soutenue, il est irrationnel pour un égoïste d’y perdre du temps.

Deuxièmement, considérons la religion supposément sans intérêt pratique. L’adhérent à une religion est susceptible de la considérer comme plutôt utile, susceptible peut-être de lui procurer la vie éternelle, et lui assurant certainement un guide pour agir droitement, pour lui-même et pour les autres. On peut objecter que les raisonnements du croyant dépendent des conséquences supposées de l’action, mais cela est également vrai dans le champ « pratique » : les individus agissent non pas en anticipant les conséquences réelles, mais en anticipant les conséquences supposées, et ces croyances peuvent être gravement erronées. Voici un exemple. Certaines personnes croient effectivement qu’ils sont garantis contre les balles et souffrent les conséquences de cette fausse croyance. Dans la guerre Maji Maji de 1905-1907, menée par les natifs de ce qui est maintenant la Tanzanie contre les colons allemands, les natifs croyaient que les talismans d’eau les protégeraient en transformant les balles en eau. Maji est le Swahili pour eau, et une même croyance que des talismans garantissent contre les balles, les grenades et les roquettes se trouve également chez les rebelles MajiMaji du Congo actuel75. Ce n’est pas là une anomalie isolée, mais une croyance fausse étonnamment stable sur des centaines de km2 et une centaine d’années. Comme on peut le deviner, les falsifications apparentes de cette croyance sont facilement expliquées. Si l’on brise les règles, le charme ne marche pas. Voici les règles en une localité, d’après un témoignage de première main : on doit crier maji-maji en se battant, ne pas voler, ne pas regarder le sang, ne pas se laver au savon, ne pas manger de feuilles de manioc, ne pas manger de nourriture cuite avec la peau, ne pas manger d’os, ne pas avoir de rapports sexuels. Ces règles, en particulier la dernière, sont impossibles à respecter. Les Maji-Maji souffrent non pas d’une fausse croyance isolée, mais d’une vision du monde qui fournit des prédictions inadaptées. La théorie économique de la connaissance, en considérant une croyance indépendamment d’autres attitudes, commet ce que j’appelle l’erreur analytique. Les croyances et les désirs ne sont pas falsifiés et rejetés un par un ; ils sont au contraire localisés dans un réseau d’attitudes, ou visions du monde, qui sont elles-mêmes évaluées de manière holiste les unes avec les autres par la cohérence de leur description d’une variété de croyances et de désirs.

Cela ne veut pas dire qu’une vision du monde vaut aussi bien qu’une autre, loin de là. Certaines permettent de faire de bien meilleures prédictions, notamment. Certaines sont excessivement cohérentes et ramènent une grande variété d’attitudes à un principe unique ; les adhérents les suivent avec confiance, mais trop d’anomalies s’accumulent et provoquent la défiance, comme on le voit dans la volatilité de l’appartenance aux groupes léninistes et randiens. Les Maji-Maji considèrent que les talismans d’eau rendent ceux qui les portent invulnérables aux balles, et les tests qui montrent le contraire sont rejetés par une interprétation rationnelle. Quelqu’un qui partage mon contexte conclut immédiatement, sans effort ni coût d’opportunité, que le talisman ne fonctionne pas, et il n’est nul besoin de tester empiriquement ce jugement instantané. La théorie économique de l’acquisition de connaissance ne permet pas de rendre compte de cette variété de connaissance.

Pourquoi les gens semblent-ils parfois accorder de la valeur à des croyances dont ils devraient reconnaître la fausseté ? Caplan est conscient du fait que l’irrationalité est sélective. Sa théorie est que pour qui adhère à une vision du monde la passion déforme la connaissance, et que l’irrationalité est incontestée. J’offre l’esquisse d’une théorie alternative, qui prétend à la fois mieux préserver la rationalité et être plus proche de la réalité.

Il offre des exemples de croyances motivées dans trois religions et dans le stalinisme. Je voudrais ajouter un cinquième exemple séculier et peut-être plus puissant de ce phénomène. D’après Murray Rothbard :

L’aspect englobant de la ligne randienne peut être illustré par une anecdote survenue à l’un de mes amis qui demanda un jour à un éminent Randien s’il était en désaccord avec la position du mouvement sur quelque sujet que ce soit. Après quelques minutes d’intense réflexion, le Randien répondit : « Je ne peux pas vraiment comprendre leur position sur la cigarette ». Stupéfait d’apprendre que le culte randien avait une position sur la cigarette, mon ami insista : « ils ont une position sur la cigarette ? Quelle est-elle ? » Le Randien répondit que fumer, d’après le culte, était une obligation morale… La justification officielle pour faire de la cigarette une obligation morale était une phrase d’Atlas où l’héroïne dit que le fait d’allumer une cigarette symbolise un feu dans l’esprit, le feu des idées créatrices… On peut soupçonner que la raison véritable, comme dans bien d’autres aspects de la théorie randienne, depuis Rachmaninoff à Victor Hugo en passant par les claquettes, était que Rand aimait simplement fumer et avait besoin de rechercher un système philosophique qui ferait que ses fantaisies personnelles seraient non seulement morales mais obligatoires, deviendraient un réquisit de rationalité76.

Caplan cite Rand comme une autorité quant au fait d’éviter l’irrationalité rationnelle. Elle « appelle cela “rayer de sa mémoire” : “la suspension volontaire de sa propre conscience, le refus de penser – non pas l’aveuglement, mais le refus de voir ; non pas l’ignorance mais le refus de savoir” ». Je peux témoigner personnellement qu’il est plus facile de repérer les incohérences dans la vision du monde d’autrui que dans la sienne.

Le jugement humain ne procède pas par l’agrégation de milliers d’évaluations individuelles et ne saurait le faire77. Les individus et les groupes recherchent des raccourcis efficaces et radicaux, et notamment des théories explicites ou implicites qui se relient convenablement entre elles et résument ces milliers de remarques singulières. Les théoriciens des sciences sociales, par exemple, ne font pas que dresser des listes de données mais recherchent la théorie la plus simple possible qui soit à même de les expliquer. Les individus aspirent à trouver des codes moraux cohérents. Une théorie en vigueur n’est unique que si elle est contrainte par de très nombreuses observations, peu ambiguës et incohérentes. La perception ordinaire – si vous marchez dans le jardin à la lumière du jour et voyez un arbre – est fortement contrainte par les observations. Le canard/lapin de Wittgenstein ou le cube de Necker, où la perception saute d’une conclusion à l’autre, autorisent deux théories cohérentes avec les observations. Une multitude d’observations permet cette conclusion unique que la Terre tourne autour du Soleil. Il fut un temps où les observations moins nombreuses autorisaient deux théories cohérentes – celles de Ptolémée et de Copernic.

Les manuels de physique, qui ne sont pas à la pointe de la recherche, s’arrêtent le plus souvent sur une théorie qui est cohérente avec toutes les observations. Même alors, des observations anormales apparaissent et tandis qu’elles s’accumulent, une théorie vient remplacer l’autre. La science sociale et la science politique sont construites sur un plus petit nombre d’observations plus ambiguës et moins cohérentes ; et, comme avec le canard/lapin, même si de nombreuses théories et mesures politiques sont inacceptables parce qu’elles ne sont pas cohérentes avec les observations, il se peut que plus d’une soit acceptable car cohérente avec les données. Les théories qui ne sont pas acceptées presque quasiment inaperçues, mais le choc des quelques théories acceptables est tout à fait voyant. Lorsque les contraintes observationnelles sont fortes, un consensus sur la théorie s’établit. Lorsqu’elles sont plus faibles, plusieurs théories sont rationnellement acceptables, comme la gauche et la droite de la vie électorale américaine, ou en philosophie politique avec les différentes théories libérales de la justice.