Relire l’un des premiers témoins de la Shoah : Ernst Israël Bornstein

Cinquante ans après sa publication originale en 1967, le témoignage d’Ernst Israël Bornstein La longue nuit est enfin disponible en français, dans la traduction de Colin Reingewirtz, aux éditions Hermann. L’auteur, médecin dentiste juif d’origine polonaise ayant vécu en Allemagne après la guerre, a écrit son témoignage de déportation Die lange Nacht dans les années 1950, sur exhortation d’un de ses professeurs d’université, Max Mikorey, qui en a écrit la préface, même si la publication n’est arrivée que dix ans après1. Il demeure l’un des premiers textes sur la Shoah publiés en allemand et sans doute parmi les premiers en Europe.

Le livre de Bornstein mérite sûrement un moment d’attention et quelques mots de présentation. Il faut le connaître et le lire, car son message est précieux à maints égards : d’abord pour le périple de son auteur, qui commence très tôt (beaucoup plus tôt que celui d’autres témoins-conteurs) ; ensuite à cause du nombre impressionnant de camps de concentration et d’emprisonnement qui y sont décrits ; enfin pour la description très sobre et linéaire que l’auteur fait de son expérience, de sa lutte pour la survie, de son côtoiement incessant avec la mort.

Une « nuit » longue de cinq ans

L’auteur a choisi cette métaphore puissante de la Nuit pour intituler son témoignage. Il utilise le terme également dans un contexte plus historique, notamment lorsqu’il doit fournir des informations biographiques : « Notre famille était heureuse avant que commence La Nuit, qui dura cinq ans et huit jours2». Ernst Israël Bornstein est né le 26 novembre 1922 à Zawiercie, en Pologne. Sa ville natale comptait une grande communauté juive, dans laquelle la famille Bornstein était bien intégrée. Son père Usher et sa mère Hella Liebermensch avaient quatre enfants, Ernst Israel, l’aîné, son frère Yehuda, ses sœurs Regina et Noémie. A la maison, ils parlaient yiddish et polonais, et maîtrisaient également l’allemand, comme de nombreux Juifs de la Mitteleuropa (pensons à Kafka).

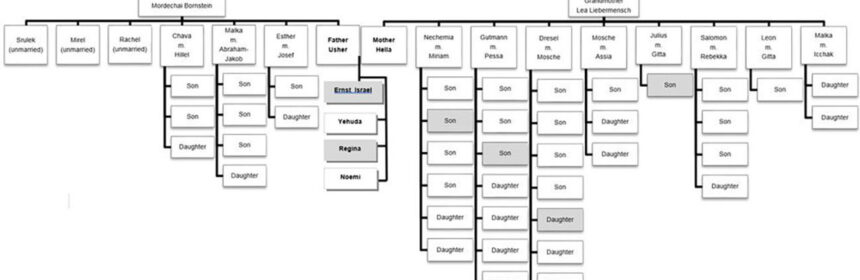

La famille Bornstein a été presque anéantie par la Shoah : un arbre généalogique inséré au début du livre3 le montre de manière claire et catégorique. Seulement Ernst, sa sœur Regina et quatre cousins ont survécu, rescapés orphelins d’une famille nombreuse qui comptait avant la guerre plusieurs dizaines de membres, parmi les grands-parents, les oncles, les tantes et les cousins. Les parents et deux des sœurs d’Ernst ont été assassinés à Auschwitz en août 1943.

Le récit de Bornstein commence en septembre 1939, lors de la guerre entre l’Allemagne nazie et la Pologne qui se va se conclure très vite avec l’invasion allemande du pays. Ce jeune garçon a presque dix-sept ans, la fleur de l’âge, mais ne peut pas en profiter. Après un premier moment de calme trompeur, les évènements historiques se précipitent : l’envahisseur dicte des règles impitoyables contre la population juive, crée les ghettos dans la ville, rafle les hommes adultes et les garçons pour le travail forcé. Lors de ces convocations forcées, ponctuelles mais systématiques, le père et le fils aîné sont emmenés avec d’autres Juifs de longues journées, soumis à des travaux physiques épuisants, qui sont organisés souvent pendant les fêtes juives. Ernst est ensuite contraint de quitter sa famille définitivement pour aller travailler dans des camps. C’est le mois de mars 1941, Ernst a dix-neuf ans et, hormis son oncle Léon et un cousin, il ne verra plus jamais sa famille. Le périple qui l’entraîne d’un camp de travail à un autre, puis dans les camps de concentration, va durer quatre ans : de Grünweide (l’actuel Sieroniowice) à Markstadt, de Fünfreichen, satellite de Grossrosen, au camp central de Grossrosen lui-même, pour arriver ensuite, après une épuisante marche mortifère, à Flossenbürg, Leonberg et Mühldorf. Les années passent, les camps se succèdent, la cruauté des kapos et l’exposition au danger des prisonniers s’aggravent à chaque transition. En décrivant sa chute inexorable vers un enfer qui n’a rien de surnaturel, Bornstein trace également l’histoire tragique du système concentrationnaire : si la force de travail des prisonniers semble encore avoir de l’importance au début, à la fin, en revanche, leur vie n’a plus aucune valeur. Au contraire, le système semble conçu pour l’anéantissement total des prisonniers, tout comme le travail ne sert qu’à les épuiser plus vite. Dans le camp de Fünfteichen, le kapo Karol s’écrie en guise de présentation :

Moi je viens du camp de Grossrosen. Là-bas, les Juifs ne vivent que quatorze jours. Peut-être que vous pourrez durer plus longtemps, mais la seule façon pour vous de quitter cet endroit sera par la cheminée du crematorium. Vous n’êtes pas venus ici pour vivre. Ceux qui ne veulent pas attendre la mort peuvent prendre le raccourci de la barrière électrifiée4.

Le jeune garçon survit par miracle, ou plutôt à la faveur d’une résistance physique et corporelle mêlée à l’espoir de s’en sortir. Il est constamment poussé par un désir de vivre qui le surprend à plusieurs reprises, lorsqu’il s’en aperçoit dans les moments critiques. Après quatre ans de souffrances, Bornstein est libéré officiellement le 30 avril 1945 près du lac Starnberg, en Bavière, par les soldats américains, mais sa personne il portera toujours les séquelles de ce qu’il a vu, souffert et enduré, qui reste gravé pour toujours dans son esprit. L’auteur raconte patiemment son histoire au lecteur, ligne après ligne, jour après jour, en réunissant le compte-rendu des faits à des réflexions personnelles qui rendent son livre encore plus riche.

Le long refus et la redécouverte du livre

En vérité, le parcours du témoignage de Bornstein rappelle de très près les cas de Primo Levi et d’Imre Kertész, chacun dans un pays différent. Comme on le sait, Si c’est un homme a été écrit aussitôt après le retour à la maison de l’écrivain, mais il a été refusé par les éditeurs pendant de longues années, avant de voir le jour en 19585. Quant à Kertész, il raconte justement dans Le refus les efforts d’un témoin de la Shoah pour se faire publier dans la Hongrie soviétique6. Force est de constater que l’Europe entière a mis une vingtaine d’années avant de pouvoir lire et écouter le récit de telles souffrances. De même pour Bornstein, qui se voit refuser le livre par plusieurs éditeurs allemands, ce qui explique (mais ne justifie pas) l’écart entre son écriture dans les années 1950 et sa publication en 1967. Le monde de l’édition et les médias semblaient vouloir ignorer le génocide nazi des Juifs, période noire pour l’Europe.

Après la guerre, Bornstein a épousé Renée Koenig, une rescapée juive française, devenue par la suite un témoin d’envergure pour la culture mémorielle. Elle faisait partie des enfants escortés vers la Suisse, qui ont été malheureusement arrêtés à la frontière et tenus en otage dans un hôtel à Annemasse. L’histoire est tristement connue : leur guide, la résistante Marianne Cohn, a été arrêtée, torturée et assassinée sauvagement7, tandis que les enfants ont été sauvés grâce à l’intervention du maire de la ville Jean Deffaugt. Renée, qui avait neuf ans à l’époque, a survécu à la guerre et a pu témoigner dans de nombreuses circonstances.

Renée et Ernst Bornstein, mariés en 1964, se sont installés à Munich, en Allemagne, et ont eu deux enfants. Ernst est décédé très tôt, en 1978, à 55 ans, sans doute miné par les longues années de souffrance. Son épouse s’est alors installée en Grande Bretagne et c’est là que, plusieurs années après, le témoignage a été traduit en anglais sur initiative de leur fille Noémie et diffusé auprès du public anglophone8. Selon une démarche éditoriale largement acquise, la version anglaise The long night était accompagnée des mots « A true Story » figurant sur la couverture. Il faut croire que les temps ont changé, au point qu’un témoignage authentique et historique a acquis sa valeur mémorielle, mais à condition que l’on puisse le présenter comme une histoire vraie. La parution internationale a permis la redécouverte de ce livre en Allemagne, ainsi que sa réédition allemande en 2020, qui reprend le choix métaphorique du titre original Die lange Nacht ainsi que le sous-titre Ein Bericht aus sieben Lagern (Un compte-rendu de sept camps de concentration)9. Ainsi, ce témoignage, soixante-dix ans après sa rédaction, est enfin diffusé et présenté au grand public.

La prise de conscience face au massacre

Dans son introduction que l’éditeur français a heureusement conservée, Bornstein raconte un épisode crucial de son drame humain et psychologique. Au printemps 1945, il est entraîné avec les survivants dans la marche forcée vers l’Allemagne du sud pour fuir les armées russes (s’il ne la nomme pas encore « Marche de la Mort » c’est parce qu’il écrit avant que ce terme soit établi). Le convoi humain misérable avance pendant des jours sans répit, dans le but d’éliminer les plus faibles et malades. Bornstein est désigné pour porter le sac à dos et les victuailles d’un SS qui clôt la longue file des prisonniers épuisés. Lorsqu’un homme ne peut plus marcher et s’écroule sur la route, le SS le finit d’un coup de pistolet. Il accomplit sa mission meurtrière tellement souvent, qu’Ernst ne peut plus compter les victimes. Lui-même étant à la limite de ses forces, en lutte pour sa propre survie, ne peut pas se permettre de s’apitoyer plus d’un instant sur le sort de ces hommes. Mais voilà qu’un jour le SS croque dans son sandwich juste après avoir tué un autre homme innocent de sang-froid. La scène acquiert un sens inouï et suscite la réaction du garçon qui l’y assiste. Dans son for intérieur, malgré son apparente soumission absolue, le jeune Ernst sait tout d’un coup que la banalité de ce geste est scandaleuse, répugnante, inconcevable dans un monde civil. Il ne peut pas laisser passer ce crime : il faut pouvoir survivre pour en témoigner. Cette scène restera gravée dans sa mémoire, au point de jouer un rôle central dans l’introduction de l’auteur.

Le compte rendu des évènements, à la manière du journal

Au fil des pages de son livre, Bornstein reconstruit l’histoire de son emprisonnement dans les camps, de mars 1941 au 30 avril 1945. Son récit est précis, sobre, détaillé, mené par une rigueur scientifique. Après les parties introductives, chaque chapitre est consacré à un camp différent, dans la succession lugubre de noms que nous avons cités : Grünweide, Markstadt, Fünfreichen, Grossrosen, Flossenbürg, Leonberg et Mühldorf. C’est évidemment une documentation incontournable pour connaître la réalité de ces camps pendant ces quatre ans, mais le témoignage de Bornstein ne se limite pas à fournir une information historique. Loin de s’arrêter au simple compte-rendu des faits annoncé dans le sous-titre, son Bericht fait surtout état de la psychologie des victimes ainsi que des tortionnaires.

Au début, lorsque le protagoniste se trouve encore dans le ghetto de Zawiercie avec sa famille, dans sa manière de relater les faits et de fixer sur papier la mentalité de gens qui l’entourent – les craintes, les premières blessures, les faux espoirs – le livre évoque les journaux des ghettos retrouvés après la guerre. On pense notamment au journal de Dawid Sierakowiak,en raison du jeune âge des protagonistes et de la situation similaire dans un ghetto polonais10. Bien sûr, les conditions sont très différentes : Bornstein a survécu à la Shoah11, il livre son récit plusieurs années après, et ne peut donc pas opter pour la forme narrative du journal. Une riche bibliographie est disponible aujourd’hui, qui réunit aussi bien les journaux de ghetto que les journaux des Juifs avant la déportation. Rappelons entre autres le célèbre journal de Janus Korczak, directeur d’un orphelinat juif, qui écrit dans la Varsovie de 1942 avant d’être déporté et assassiné avec tous les enfants à Treblinka, ou encore le livre incontournable d’Etty Hillesum, Juive Néerlandaise qui a tenu un journal jusqu’aux derniers mois dans le camp de Westerbork puis a été assassinée à Auschwitz, sans oublier le plus récent Journal d’Hélène Berr, écrit par une jeune Juive française qui relate ses derniers mois en ville, avant qu’elle et sa famille soient raflées et assassinées à Bergen Belsen12. Le livre de Bornstein n’appartient pas à cette catégorie… Et pourtant, il y a quelque chose d’un journal dans cette narration fluide, linéaire et patiente des événements et dans la description de l’attitude de la communauté avant, pendant et après le début de la persécution raciale. Par exemple, à l’arrivée des Juifs de la zone frontalière dans leur ghetto, Bornstein écrit : « Nous étions pour la première fois exposés à la misère sans fond des réfugiés13». L’un deux, Monsieur Hadda, sous-estime le danger malgré sa misère actuelle : « Il nous répétait tous les jours que le harcèlement et la persécution dont les Juifs allemands étaient victimes ne pouvaient être qu’une erreur. Il disait : “Ce n’est destiné qu’aux Juifs de l’est”14». Le sentiment d’avoir affaire à un journal est soudainement balayé lorsque le narrateur, qui connaît la suite des évènements et connaît l’épilogue tragique, écrit : « En 1943, sa famille et lui, ainsi que d’autres résidents juifs de Zawierce, furent emmenés à Auschwitz, gazés et brûlés »15.

Analyse psychologique de victimes et de tortionnaires

Ensuite, sous la loupe du narrateur se déploie l’analyse de l’esprit de l’Häftling, de son état d’âme, de sa lutte pour survivre. Le lecteur suit avec une grande empathie les souffrances de ce jeune garçon éveillé et sensible, séparé de sa famille et persécuté sans aucune raison : on l’accompagne à travers la chute inexorable et quasiment fatale, de pire en pire, d’un camp à l’autre.

Le talent pour l’analyse psychologique de Bornstein embrasse à la fois victimes et tortionnaires. Le langage sobre et direct de l’auteur nous révèle de manière flagrante d’abord la cruauté et le sadisme des Kapos, qui punissent sans raison et s’acharnent sur les prisonniers, ensuite le sentiment d’impuissance et de terreur de ces derniers. Ici, par exemple, dans le camp de Fünfteichen :

Nous nous demandions, désespérés : « Comment diable pourra-t-on supporter cela ? ». Nous étions persuadés que même l’enfer ne pouvait être aussi terrible.

Mais nous n’avions guère de temps pour de telles pensées. Nous pouvions recevoir un coup de pied dans le ventre ou un coup de poing dans le visage à tout moment. Si nous voulions avoir la moindre chance de survivre à cette lutte amère pour la vie et éviter de mourir prématurément, nous devions nous endurcir intérieurement16.

La longue expérience du camp permet au protagoniste de se sauver face à la violence bestiale des tortionnaires à deux reprises : la première fois avec le Doyen du Bloc Karol, en risquant une punition corporelle souvent létale, Ernst comprend qu’il vaut mieux ne pas répliquer au Kapo furieux: « Mon expérience de plus de trois ans dans les camps m’avait appris que la moindre réponse ne ferait qu’ajouter à la colère et aux pulsions sadiques de ces criminels et qu’il n’y avait aucune chance qu’il libère sa victime. Ma meilleure stratégie pour éviter d’autres passages à tabac était de ne rien répondre du tout17» ; la deuxième fois à Grossrosen, lorsqu’il est arrêté par un SS qui le surprend en possession d’un pain, qu’il croit volé, et le menace de son pistolet :

Mon effroi était tel que je pouvais à peine respirer. L’espace d’une seconde, je considérais la possibilité de me jeter à ses pieds, de me serrer contre ses bottes étincelantes et d’implorer sa clémence – mais cela ne dura qu’un instant. Par instinct, je restais parfaitement immobile et le regardai droit dans les yeux. Peut-être perçut-il dans mon regard un appel silencieux à mettre un terme à ce jeu macabre du chat et de la souris […]. Comme il ne disait rien, je balbutiai timidement : « Sur mon honneur ! Je ne l’ai pas volé ! ». A ma grande stupéfaction, il me frappa au visage avec son pistolet. Le sang pulsa dans mes tempes et je peinai à rester débout18.

Après le coup, le SS le laisse partir sans le tuer. Le jeune prisonnier ne peut presque pas y croire. Certes, ce ne sont pas seulement l’expérience du camp, le désir de survivre, et cet instinct qui le sauvent, mais aussi ce que Primo Levi aimait appeler une sorte de « chance » au sens de hasard, de sort imprévisible, d’une tournure inattendue des faits qui font que quelqu’un se sauve et que quelqu’un d’autre périsse19. Des réflexions similaires se retrouvent chez Bornstein, bien qu’il n’ait pas pu lire Levi ou d’autres témoins. Ainsi, après avoir aidé, grâce à ses connaissances, un ami de sa ville natale à rentrer à la maison dans le ghetto (c’était un camp de travail, évidemment, et cela était encore possible, quoique difficile), le narrateur ne peut s’empêcher de penser aujourd’hui qu’il l’a envoyé à la mort sans le savoir, car le retour au ghetto préludait à la rafle et à l’extermination. Le choix de rester dans le camp pour lui-même, malgré le travail dur et la condition d’esclavage, a décidé sa survie.

Toutes les années et les souffrances qui ont suivi n’ont pas pu éteindre le désir que le narrateur avait de survivre, alors qu’il était constamment entouré de morts. Au contraire, elles l’ont renforcé. Bornstein analyse avec beaucoup de sensibilité son attachement désespéré à la vie, qui perdure contre toute logique et attente. C’est le cas pendant la marche finale où tant de camarades ont trouvé la mort, ou dans le terrible camp de Flossenbürg où il est assigné au travail du crématorium (le comble de l’anéantissement des victimes, qui n’ont même pas le droit à la sépulture), il écrit :

J’étais terriblement émacié et portais les signes extérieurs du Muselmann. Combien de temps pourrais-je vivre ainsi ? Je l’ignorais.

Plus mes chances de survie s’amenuisaient, plus ma volonté de vivre quel qu’en fût le prix se renforçait. Ma souffrance devenait de plus en plus atroce à mesure que je retirais les corps et que j’étais témoin des flammes du crématorium ainsi que de l’imposante et épouvantable colonne de fumée20.

Meister Hermann, la revanche de l’humanité

On voit à quel point ce grand auteur parvient en quelques lignes à tracer le portrait d’un homme qui se trouve au bord de l’abîme. Du même ton scientifique et cristallin, l’auteur analyse les comportements et les réactions d’autres catégories d’hommes, tel un observateur aussi discret que lucide. Par exemple, il rappelle l’attitude très différente des gens qu’il a côtoyés. Même parmi les personnes qui l’ont aidé d’une manière ou de l’autre (en lui passant de la soupe, en lui épargnant un travail épuisant) on peut distinguer une attitude très différente à son égard. Il y a ceux qui le soutiennent psychologiquement et qui le prennent en amitié, comme Meister Hermann, et ceux qui le méprisent et ne le prennent pas pour un être humain, comme le camarade tchèque qui lui passe sa soupe tout en montrant une froideur profonde :

Il me considérait comme la lie de l’humanité car j’étais un Juif. C’était un homme primitif. Cela transparaissait dans ses manies superstitieuses catholiques : il faisait le signe de la croix à la moindre occasion dans le but de dissiper des pensées dérangeantes ou pour repousser la tentation. Il était impossible d’échanger avec lui comme un être humain avec un autre21.

Les souvenirs de l’écrivain à propos de Meister Hermann, en revanche, montrent à quel point certaines personnes pouvaient être vaccinées contre la méchanceté et l’égoïsme même dans ce contexte maléfique. Hermann, social-démocrate opposant du régime qui a été enrôlé à force dans le travail pour la nation, est électricien dans le camp de Markstadt. Lorsque le jeune Ernst devient son assistant et protégé, il se sent à l’abri du danger, ne serait-ce que pour quelques mois. Le soutien d’Hermann n’est pas seulement physique, pour la nourriture supplémentaire et les soucis de santé, mais également psychologique : le chef électricien écoute Radio Londres sur un poste de radio improvisé, guette l’avancée des alliés, organise un petit réseau de résistance, et critique les nazis dès qu’il peut. Tout cela pour se donner du courage mais aussi pour réconforter le jeune innocent que le sort lui a confié. C’est ainsi que la devise du régime nazi « Un peuple, Un Reich, Un Führer », proférée par sa bouche, s’enrichit des deux nouveaux mots : « une fosse commune, une civilisation perdue ! »22.

La séparation avec cette figure paternelle sera douloureuse pour le jeune Ernst, entraîné dans un nouveau Transport, un nouveau camp. Sans famille, sans amis, sans protection, il devra affronter seul les années les plus dures. L’auteur nous informe avec regret qu’Hermann a disparu dans le maëlstrom de la guerre, comme tant d’autres victimes du système nazi. Néanmoins, il nous reste son portrait, très vif et intense, grâce à ce livre : la figure de Meister Hermann se démarque de la laideur humaine environnante, et reste gravée dans la mémoire du lecteur. C’est encore une très bonne raison pour lire La longue nuit.

==================

NOTES

- Ernst Israel Bornstein, Die lange Nacht, ein Bericht aus sieben Lagern, Frankfurt am Mein, Europäische Verlagsanstalt, 1967.[↩]

- E. I. Bornstein, Introduction, in La longue nuit, trad. de l’allemand par Colin Reingewirtz, Paris, Hermann, 2022, p. 12.[↩]

- E. I. Bornstein, La longue nuit, op. cit., p. 15.[↩]

- Ibid., p. 126[↩]

- Il faut ajouter que la publication de 1958 n’a pas été décisive pour faire connaître le livre et l’expérience concentrationnaire de Levi. Il a fallu attendre la parution de La Trêve, le deuxième livre de l’auteur qui raconte le périple du retour en 1945, pour que Si c’est en homme soit réédité et enfin apprécié à sa juste valeur.[↩]

- Imre Kerstész, Le Refus [1988], trad. fr. Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba, Arles, Actes Sud, 2002. Le roman écrit par le protagoniste évoque le livre de Kertész lui-même, Être sans destin, écrit dans les années 1960 mais publié en 1975. Cf. I. Kerstész, Être sans destin, trad. du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba, Arles, Actes Sud, 1998[↩]

- Marianne Cohn a reçu la Croix de Guerre et la Médaille de la Résistance à titre posthume. Son poème Je trahirai demain garde toute sa force d’expression encore aujourd’hui. Pour en savoir plus, cf. Magali Renaud-Ktorza, Marianne Cohn : au secours des enfants juifs, Paris, Ampelos, 2021.[↩]

- E. I. Bornstein, The long Night, trad. de l’allemand par Noémie Lopian, New Milford, Toby Press, 2016.[↩]

- E. I. Bornstein, Die lange Nacht. Ein Bericht aus sieben Lagern, Hamburg, Europäische Verlagsanstalt, 2020. L’édition est préfacée par Charlotte Knobloch.[↩]

- Dawid Sierakowiak, Journal du ghetto de Lodz : 1939-1943 (1958-59, 1966), trad. de anglais par Mona de Pracontal, Paris, Rocher, 1997.[↩]

- Dawid Sierakowiak est mort en 1943, dans le ghetto, d’épuisement, de faim ou de maladie.[↩]

- Cf. Janusz Korczak, Journal du ghetto (1979), trad. du polonais par Zofia Bobowicz, Paris, Robert Laffont, 1998 ; Etty Hillesum, Une vie bouleversée : Journal 1941-1943, trad. du néerlandais par Philippe Noble, Paris, Éditions du Seuil, 1985 ; Hélène Berr, Journal, Paris, Tallandier, 2008.[↩]

- E. I. Bornstein, La longue nuit, op. cit., p. 25.[↩]

- Ibid, p. 25.[↩]

- Ibid., p. 26.[↩]

- Ibid, p. 125[↩]

- Ibid., p. 127.[↩]

- Ibid., p. 187-188.[↩]

- Le concept revient souvent dans l’essai Les naufragés et les rescapés. Primo Levi, Les naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz, trad. de l’italien par André Maugé, Paris, Gallimard, 1989.[↩]

- E. I. Bornstein, La longue nuit, op. cit., 218.[↩]

- Ibid., p. 136[↩]

- Ibid., p. 90[↩]

Chiara Nannicini Streitberger

Chiara Nannicini Streitberger docteure en littérature générale et comparée de l’Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III), enseigne la littérature italienne à l’université UCL-Saint-Louis (Bruxelles). Son dernier livre Ricordate compagni ?(Florence : Cesati, 2017), est le fruit d’une recherche sur un corpus de textes de rescapés du camp de Flossenbürg. Elle a également publié le volume collectif « Écriture et témoignage » (Bruxelles: Peter Lang, 2022).