« Le nom pour réel est psychose », un entretien avec Jean-Christophe Cavallin

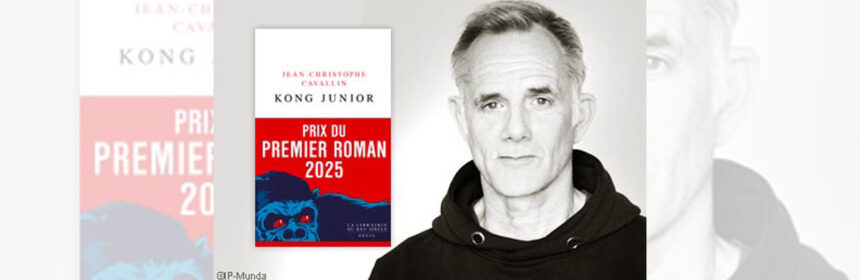

En septembre 2025 est paru le premier roman de Jean-Christophe Cavallin, Kong Junior (Le Seuil), qui a obtenu le Prix du Premier Roman 2025. Il relate les pérégrinations vénitiennes de deux personnages en miroir : Lorenzo Kiesler et Lucio Pavone. Lorenzo pense être le petit-fils de King Kong et pleure le sort de ce grand-père mort sur l’île de Poveglia, dans l’ancien asile de fous ; Lucio pense être amoureux de Lorenzo, son patient en psychiatrie, et promène un paon dans Venise pour se faire un peu d’argent. Le naufrage de Venise, les cendres de King Kong sont autant d’images diffractées du meurtre de la nature. Mais le récit, qui mêle la prose psychanalytique aux grandes visions de la poésie, ne se laisse pas enfermer dans la métaphore et rend caduque, de façon virtuose, toute tentative de démêler la réalité et son fantasme. Il rappelle un peu la Venise de John Ruskin, tant aimée de Proust : « En regardant son reflet dans le mirage de la lagune, on se demande souvent laquelle est la Ville et laquelle est l’Ombre. »

Le roman est le récit d’une déambulation dans Venise, qui paraît plus labyrinthique que jamais, et ses îles. Ce décor sans issue semble être l’espace d’une fable ou d’un conte dans lequel se côtoient le personnage de Lucio Pavone qui rappelle les Métamorphoses d’Apulée, King Kong, une actrice célèbre de la fin des années 30, Hedy Lamarr, le personnage de Lorenzo Kiesler à la beauté spectaculaire qui rappelle le Tadzio de Mort à Venise. Quel est selon toi la fonction de cet éclectisme des références ?

Quand on se promène dans Venise, on remarque que la décoration des églises – les linteaux, les médaillons, les motifs des voussures – se compose d’un bric-à-brac d’éléments disparates, de pièces rapportées. Après la chute de Saint-Jean-d’Acre, les églises de la Terre Sainte ont été déconsacrées à mesure que les musulmans reprenaient possession des lieux. On les a dépouillées de tous leurs ornements et ce sont ces ornements, réarrangés tous ensemble, qui ont servi à décorer les églises de Venise. Ces vicissitudes ont produit le style assez singulier (si cher au Ruskin des Pierres de Venise) qu’on appelle « gothique composite ». Je trouve ça intéressant que ta première question soit sur l’éclectisme des références. Quand je pense à Lorenzo Kiesler, je revois ce petit robot, explosé sur une mine, qui se reconstruit lui-même en picorant çà-et-là des parties d’autres machines dans un massif de débris. Le livre lui-même est construit, comme la psyché de son personnage, d’un puzzle de pièces détachées dont l’éparpillement indique qu’en amont un cataclysme a eu lieu. L’effondrement du royaume chrétien de Jérusalem, qui donna son style à Venise, deviendrait la métaphore d’une désintégration que les jeux de l’éclectisme essaierait de réparer. On pourrait appeler cela le syndrome Pokémon : l’enfant compilant sans fin un panthéon de figurines dont la « collecte » obstinée joue et déjoue la terreur de sa dispersion psychique.

Ce qui vaut pour Lorenzo vaut pour l’époque que nous vivons. La crainte de l’effondrement de nos sociétés complexes, la chute vertigineuse de la biodiversité réveillent en sursaut l’Occident du rêve d’être le fils unique de la civilisation et le force à reconnaître d’autres logiques culturelles et d’autres « ontologies ». On importe du chamanisme des plaines de Sibérie, de la sorcellerie Wicca, du polythéisme hindou, du totémisme aborigène, de l’animisme amérindien. En dépit de ses ridicules, de son geste d’appropriation, cet éclectisme ontologique a l’avantage de miner l’impériale pax romana de la pensée occidentale et de son « principe de réalité » (objectivation d’un monde à réalité unique). Le réel fait feu de tout bois. Comme ces roches dont la formule résulte d’un long amalgame de différents minéraux sous la pression du milieu, notre identité aussi deviendrait métamorphique. Si Kong Junior est éclectique, c’est que notre ontologie ressemble au manteau d’Arlequin, ce grand masque de Venise. J’imagine que c’est pour ça que Lorenzo entend des anges aux appellations multiples – Doigt-qui-souffle, Elle-en-Personne, Léo Hélios, Kathèkon, etc. – qui se contredisent ad lib. Chacune et chacun de nous contient autant d’anges que lui, autant d’affects incongrus, de visions alternatives, mais en baisse le volume pour n’obéir qu’à la voix de l’ange de la réalité.

Le roman se construit en montage alterné, à la première personne pour le récit de Lucio et à la troisième personne, en focalisation interne, pour celui de Lorenzo-Ritz. Les deux personnages auraient été les patients d’un même thérapeute, mais le premier aurait aussi pris la relève en tant que thérapeute auprès de l’autre, et ils paraissent écrire tous deux le même livre contre un ennemi commun, le psychiatre Rossi, leur « maître renversé » (sic). Comment as-tu pensé cette duplicité et ces jeux de symétrie qui rappellent la carte à jouer de Lévi-Strauss ?

Je pourrais te répondre comme l’Octave ivre des Caprices de Marianne que j’ai tâché d’y voir double pour me servir à moi-même de compagnie. Plus sérieusement, en écrivant l’histoire de Lucio et de Lorenzo, j’ai souvent pensé au William Wilson d’Edgar Allan Poe, ce jeune homme qui poursuit son double et se rend compte au dénouement qu’il est devenu ce double et que c’est lui-même qu’il vient de tuer. Ce qui m’intéresse dans ce dispositif de double focalisation est qu’il permet de donner une « double description » de la même série de faits. Je ne voulais pas que l’histoire avance en éliminant ses possibles. Je voulais qu’elle contrevienne à la logique narrative de la disjonction et du tiers exclu : ou A ou B, mais pas les deux. On dit que les hémisphères de notre cerveau ont chacun une fonction : l’hémisphère droit pour l’adhésion et la croyance naïve ; l’hémisphère gauche pour la raison et la distance critique. Le droit croit que le pain de messe est réellement le corps de Jésus ; le gauche y voit un symbole de la communion en Christ. Dans l’histoire de Kong Junior, Lucio est le tenant de la vision profane, Lorenzo le tenant de la vision mystique. Le récit se garde de dire lequel des deux est le plus fou, du patient qui prétend que King Kong est son grand-père ou du soignant qui prétend être amoureux de son patient et se promène dans Venise avec un paon de compagnie. Il y a quelques années, j’ai moi-même passé l’été avec un chien sans collier qui était aussi ma grand-mère venue me rendre visite pour me sortir d’un mauvais pas et dont ce chien perdu était le véhicule. C’est comme les signes du zodiaque. Il y a le signe de naissance et puis il y a l’ascendant, soit le signe du moi social, domestiqué, présentable, sage et mariable à merci. Or, comme son nom l’indique, l’ascendant finit par prendre le dessus sur le signe d’origine. Si Lorenzo et Lucio formaient un seul personnage, ce personnage métamorphique serait Singe ascendant Paon : le Singe pour le Soi profond, la forêt obscure des forces archaïques ; le Paon pour le moi conscient, la raison exhibitionniste, le principe de clarté. Entre les deux animaux, comme entre Lucio et Lorenzo, c’est tantôt une danse et tantôt une lutte. Lorenzo sans Lucio sombrerait corps et âme dans la nuit des archétypes et Lucio sans Lorenzo ne serait qu’un pantin savant, une machine bien huilée, sevrée de ses faims ultimes.

C’est ma manière de comprendre ta référence aux cartes à jouer de Lévi-Strauss : d’un côté, celui qui fonctionne, celui qui remplit sa fonction, joue le jeu de (la) société ; de l’autre, celui qui dysfonctionne, hallucine un monde à lui, accaparé par la beauté et la vie profonde des Figures. Dans le jeu de Lorenzo, King Kong est bien sûr la carte maîtresse, celle qui autorise le joueur à délirer grandeur nature. Comme on parle de transfuge de classe, on pourrait définir l’homme comme un transfuge d’espèce, c’est-à-dire comme un grand singe qui a renié ses origines pour vivre plus haut que sa condition. Il entretient à l’endroit de son animalité le même mixe ambivalent de culpabilité, de honte, de tendresse refoulée que les transfuges de classe ressentent à l’endroit de la classe de laquelle ils sont issus. Ce qu’on pourrait appeler son « animal antérieur » est le noyau radioactif de décompensations d’autant plus explosives qu’il les a plus réprimées. Kong Junior raconte une de ces crises, un épisode d’effondrement des formations de défense qui protègent Lorenzo contre sa noyade dans les archétypes. Mais comme l’écrit R.D. Laing : « a breakdown can be a breakthrough » (« un effondrement peut être une avancée »). Lucio et Lorenzo incarnent une antithèse : l’effondrement comme terreur d’une démolition psychique et l’effondrement comme espoir d’une vie moins appauvrie, moins captive de ses propres murs. Si notre époque est obsédée d’un fantasme d’effondrisme heureux, c’est que le carcan protecteur de la réalité discount, sécurisée à outrance l’empêche de respirer.

L’un des chocs qui provoque une crise chez le personnage considéré comme psychotique est la nouvelle du détachement et de la dérive d’un morceau de banquise gros comme le Luxembourg. Ce propos rejoint les préoccupations de tes derniers livres et invite à lire ce récit de façon métaphorique. Quel pourrait être la plus-value de la fiction pour dire l’angoisse climatique ?

C’est un peu paradoxal. L’idée fixe de Kong Junior, qui est un récit de fiction, est que la façon dont nos sociétés modernes privilégient et fétichisent les univers de fiction va de pair avec l’incurie de leur relation au monde. Le désastre écologique est aussi la conséquence de l’oubli du monde proche au profit de mondes fictifs, contrefactuels et distants. Le petit-fils de King Kong ne va pas au cinéma et ne lit pas de romans. Il délire sur les objets, les personnes et les incidents qui composent son monde de proximité. Il les réactive, les surinvestit. Un iceberg, une photo, un îlot désert, une montre, un monstre de série B deviennent les personnages d’une gigantomachie dont dépend le salut du monde et son intégrité psychique. Son imagination travaille à même la réalité. Joanna Macy parlait d’une apathie inexplicable des hommes et des femmes d’Occident face au désastre écologique causé par leur mode de vie. Elle cherchait une manière de rompre la sorcellerie de ce déni perceptif. Je crois que c’est plus ou moins le sujet de Kong Junior. La fiction y cherche un moyen de se démentir et de se renier comme faux et usage de faux. L’angoisse de Lorenzo se saisit de la nouvelle d’un iceberg décroché du pôle comme un enfant se saisit d’une bobine ou de son pouce pour jouer avec et sauver sa peau. Lucio lui envie cette faculté. Il voudrait savoir psychoter sur les choses autour de lui pour que son imagination entretienne ce monde proche et le ligote au réel, comme Ulysse noué au mât, plutôt que de le jeter aux sirènes de mondes fictifs. Éprouver le drame de la vie terrestre, en honorer la douleur exigent de remonter en deçà du geste moderne qui a divisé le monde entre une réalité prétendument objective et des fictions en vase clos, d’autant plus addictives qu’elles sont plus inventées.

Tu finis le livre par un court récit autobiographique placé en épilogue qui en raconte la genèse et propose des ancrages dans des anecdotes de la vie de l’auteur, pourquoi cette démarche ?

J’ai une passion pour les récits de Philip K. Dick qui rappellent la formule biblique « aedificabo et destruam » (« je construirai et je détruirai »). Dans Ubik, L’Invasion divine ou Le Dieu venu du Centaure, l’auteur façonne des mondes pour le grand plaisir de les abolir et d’en dérober l’appui sous les pieds de celle ou celui qui lisent. Ces récits gigognes de dissolution m’ont inspiré pour Kong Junior, dont le décor naturel ne pouvait qu’être Venise, ses délitements, sa féerie fragile. J’ai mis le réel sur une tournette pour lui donner le vertige. L’épilogue autobiographique n’est que la dernière étape de cette longue dilution de tout référent solide. La fiction est un monde clos qui périclite au grand air. L’ouvrir à sa propre genèse est une manière de l’invalider pour la forcer à réagir. Pourtant, dénoncer un monde fictif revient non pas à le détruire mais à l’instituer comme jeu. D’effondrement en cataclysme, toutes les réalités traversées par le récit sont abolies comme réelles et maintenues comme nouages entre un monde et une psyché. Illusoires autant qu’on veut, les mondes vécus ont la vie dure. Peu importe la violence de l’apocalypse culturelle que l’on impose aux enfants à l’entrée de l’âge adulte, il y aura toujours une clairière où Christopher et Winnie continuent de jouer ensemble, impérissables et joyeux. Je ne crois plus en l’apartheid qui voudrait que la fiction soit distincte de la vie (et surtout pas pour devenir « la vie réellement vécue »). Cela ne me gênait pas d’expliquer in extremis que le King Kong de Kong Junior était le masque littéraire de mon grand-père alcoolique qui passa ses dernières années à faire des séjours à l’asile. Pour diverses raisons (sociales et historiques), mon père n’a pas eu le droit de fictionner sur son père, cet immigré pauvre, violent, et n’en a jamais guéri. Transfuge de classe exemplaire, courageux et désespéré (c’est lui qui, à quatorze ans, m’a fait lire Le Mythe de Sisyphe), il a tenté toute sa vie de hisser le souvenir de ce père parti trop tôt au sommet de la colline que son ascension sociale gravissait pour l’oublier. Il avait un diagnostic et ce diagnostic était un destin – d’aliénation, de faillite. Je lui consacre un épilogue parce que l’intrigue de Kong Junior, avec ses pitreries tristes, ses grands élans farfelus est un moyen de faire sourire un malheur dont ses enfants ont souffert qu’il n’ait pas su ou pas voulu se guérir. J’aime la formule latine : In sacris licet simulare (« Dans les choses sacrées, simuler est permis »). La douleur d’un parent fait partie de ces choses. J’aurais voulu que le réel fasse effraction dans la fiction pour qu’à son tour la fiction déborde sur le réel et en rebatte le jeu.

La folie est décrite comme une nuit sans porte, mais la raison cartésienne est la fin de l’enchantement – il y a un passage très drôle qui concentre toute la culpabilité de ce désenchantement sur un Descartes qui n’est désigné que par une forme de longue périphrase. Sans dire que la littérature a un rôle prescriptif, est-ce que ton roman laisse malgré tout percer le début d’une esquisse d’une façon adéquate d’être au monde ?

Tu as parlé très justement du montage alterné du livre entre la vision de Lucio et celle de Lorenzo. Ce principe d’alternance, ce libre jeu de deux visions écartent pour moi l’alternative qui nous imposerait un choix entre bon sens et délire, entre raison et folie. J’ai entendu cet été Yves Citton citer une phrase dont je n’ai pas retenu l’auteur : « L’Occident a raté sa folie ». Cette phrase m’a frappé. Face à l’angoisse du monde, il y a deux grandes attitudes : soit attribuer toute la puissance au monde et ne rien garder pour soi, dans une attitude de propitiation et de soumission craintive : soit tirer à soi toute la puissance et se jeter dans une surenchère de contrôle qui manipule le monde et le plie à sa volonté. Ce sont les deux attitudes que l’on appelle, en Occident, la folie et la raison. Il se trouve que Mélanie Klein leur a donné deux noms beaucoup plus symétriques : la folie ne serait rien d’autre qu’une « position de défense paranoïaque » ; la raison ne serait rien d’autre qu’une « position de défense maniaque ». Si l’Occident a raté sa folie, c’est qu’en appelant raison sa position de défense il s’interdit de recourir à l’autre des deux positions et finit par introduire dans sa relation au monde un fatal déséquilibre. Dans ce que j’appellerais la querelle des ontologies (puisque la notion d’« ontologie » semble avoir remplacé la notion de « classe » comme nouveau principe révolutionnaire), l’erreur serait de passer d’un extrême à l’autre et de sauter à pieds joints dans l’animisme des autres (la position paranoïaque) en vouant aux gémonies notre propre objectivisme. On peut agir sur les choses sans occulter l’évidence que les choses ont leur génie propre et en cela nous agissent. Une « façon adéquate d’être au monde » serait sans doute de réapprendre à danser d’un pied sur l’autre et à faire jouer ensemble la raison affolée des autres et notre folie ratée.

Au nombre des choses agissantes ou qui possèdent un génie, il y a cette photographie que j’ai achetée chez un bouquiniste quand j’ai débarqué à Paris dans les années 80. J’ai beaucoup déménagé mais elle est toujours accrochée en face de mon bureau. On y voit un jeune hippie promenant un petit singe au milieu du chantier des Halles, à l’époque de Giscard. Cette image décante en moi depuis presque quarante ans. J’y rêve l’expression d’un désir, d’une nostalgie de la vie naturelle, de la tendresse animale dans une ville toute occupée à effacer ses origines pour devenir un marché, un temple de la marchandise. Ce petit singe en exil, promené par un hippie, c’est le cygne de Baudelaire dans le bric-à-brac des anciennes halles, alors que Napoléon III est en train de changer Paris en spectacle de ville impériale, inhabitable et vendue. C’est de cette image obsédante qu’est sortie l’histoire de Lucio promenant un paon dans Venise et l’histoire de Lorenzo y promenant un gorille ou les cendres d’un gorille au milieu des attractions et des quincailles à touristes. Ursula Le Guin parle de l’image de deux personnages traînant une luge dans une contrée de neige et dit que, de cette image, sont sorties toute l’intrigue, l’atmosphère crépusculaire de La Main gauche de la nuit. Un dernier objet à référencer dans l’éclectisme enchanté dont tu parlais au début…

Jean-Christophe Cavallin enseigne les lettres modernes à l’Université Aix-Marseille. Auteur de plusieurs ouvrages sur Chateaubriand, Verlaine et Racine, il s’inscrit dans les recherches actuelles en écopoétique, avec la publication de deux essais, Valet Noir. Vers une écologie du récit (2021) et Nature, Berce-le (2022) chez Corti,et la co-écriture de bucoliques contemporaines en prose avec Violaine Bérot et Florence Debove, Pastorales (2024) aux éditions Wildproject. Il publie ce mois-ci un second album jeunesse, La Petite Sabot (2026), illustré par Marine Schneider, dans la collection « Ronces », chez Albin Michel.

Clélie Millner

Clélie Millnerest MCF en Littérature Comparée à l'ICP. Ses travaux portent sur une lecture politique et éthique de la littérature contemporaine dans le domaine français, italien et germanophone. Après avoir travaillé sur le "questionnement de la présence" à travers la notion de trace (essai inspiré du doctorat à paraître), elle s'intéresse à des enjeux politiques et éthiques de récits de soi de l'extrême contemporain et anime un séminaire de recherche sur cette question à l'ICP.