Les droits de l’homme et la question de l’action

Cet article a été initialement publié au sein du dossier “Droits de l’homme et politique : individualisme étroit ou nouvel universalisme ?” co-dirigé par Carlo Invernizzi-Accetti et Justine Lacroix

Dans les choses morales et politiques, le plus difficile est de voir ce que nous voyons. Nous ne les voyons en effet qu’à travers des opinions, le plus souvent confuses. La première tâche de la science politique consiste donc à décrire le moins mal possible ce que nous avons sous les yeux quand nous parlons des droits de l’homme. Ce qui caractérise le moment présent, c’est l’autorité en quelque sorte exclusive que la notion possède pour nous ou parmi nous. Or, pour apprécier le caractère de cette situation, il est indispensable de parcourir sommairement l’histoire effective de cette notion, non pas son histoire conceptuelle, mais son histoire politique, l’histoire de la manière dont la notion s’est insérée dans le mouvement de la politique moderne. Faisant ainsi l’épreuve de la différence des temps, comme disait Claude Lefort, nous serons plus sensibles à la morsure du présent.

Une brève histoire des droits de l’homme

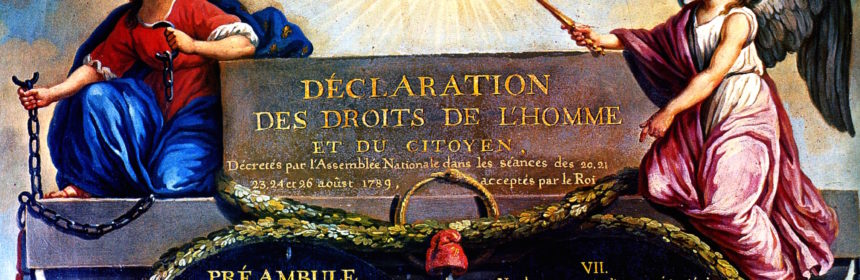

L’affirmation publique et active des droits de l’homme, leur « déclaration », est vieille de plus de deux siècles. Cette affirmation, cette déclaration, ont eu des effets immenses dans les Révolutions américaine et française avec lesquelles elles se confondent. L’affirmation et la déclaration des droits de l’homme sont alors inséparables de l’affirmation, de la déclaration et de la mise en œuvre des droits du citoyen. Faire valoir les droits de l’homme, c’est libérer les individus de leurs dépendances contraignantes – de la « féodalité » – afin de leur permettre d’entrer tous également dans la nouvelle cité – la nation ou la république – afin d’y exercer les droits du citoyen. Dans le moment révolutionnaire, c’est son ambiguïté féconde et terrible si bien analysée par Marx dans La Question juive, les hommes instituent la nouvelle cité pour protéger leurs droits humains, et en affirmant la nouvelle cité, la citoyenneté, ils sont entraînés à abolir ou au moins suspendre leurs droits. Ils instituent la République pour protéger leur propriété, et l’affirmation de la République conduit à la loi du maximum, à la confiscation, à l’impôt progressif. Et même, alors qu’ils viennent d’instituer la République pour protéger leur droit à la vie, à la « sûreté », la République s’affirme en instituant la guillotine. La cause spécifique de tout cela ne réside ni dans la méchanceté des hommes ni dans le malheur des circonstances. Elle réside principalement dans la déchirure fondatrice entre droits de l’homme et droits du citoyen, entre la société et l’État, déchirure qui produit la politique moderne et conditionne son rythme et son drame.

Si j’évoque ces circonstances très éloignées des nôtres, c’est pour rappeler que même au moment de leur irruption la plus tranchante, la plus bouleversante, les droits de l’homme non seulement sont accompagnés par un autre principe qui est à la fois leur prolongement naturel et leur ennemi potentiel, mais ne sont pas effectifs s’ils ne savent pas trouver un accord ou un compromis avec cet autre principe. Le bourgeois amène avec lui le citoyen ; le citoyen ne peut jamais se délier complètement du bourgeois. Ces deux figures s’opposent, mais s’entr’appartiennent, comme la passivité et l’activité, comme la jouissance et l’action : tandis que le bourgeois se plaît aux jouissances privées, le citoyen trouve son bonheur à agir dans l’espace public. Benjamin Constant, on s’en souvient, opposait le bonheur de réflexion des Modernes au bonheur d’action des Anciens. Dans les deux siècles qui vont suivre, le drame dont je viens d’esquisser le ressort se poursuivra à travers des événements grands et petits qu’il n’est pas nécessaire ici de rappeler. Ce qu’il faut ajouter, c’est que le monde du bourgeois, le monde des droits de l’homme, de l’homme séparé de l’homme, comme disait Marx, ne se mêle pas seulement au monde du citoyen. Il se mêle aussi au monde du producteur, au monde de l’industrie, du travail, qui se divise à son tour entre capitalistes et prolétaires. Non seulement le Bourgeois, non seulement le Citoyen, mais aussi le Producteur – Industriel ou Prolétaire. Ce n’est pas tout. Le monde des droits de l’homme se mêle en outre à ce qui subsiste ou renaît des mondes antérieurs. En premier lieu, les armes et la gloire des armes que les Soldats de l’an II et la Grande Armée renouvellent de si puissante façon. Non seulement le Bourgeois, non seulement le Citoyen, non seulement le Producteur, mais aussi le Soldat. Ce n’est pas tout encore. La vieille religion elle-même, ayant échappé de peu à la ruine, se reconstitue autour de la papauté, qui avait été sur le point d’être abolie. Le Bourgeois, le Citoyen, le Producteur, le Soldat, le Prêtre. Et je pourrais évoquer les représentations et les espérances inédites d’une régénération complète de l’humanité par l’économie, la morale ou la science, d’une métamorphose qui introniserait un Homme nouveau. Bref, pendant une bonne partie des deux siècles qui ont suivi l’affirmation des droits de l’homme, la vie européenne fut animée par une prodigieuse variété de principes, de références, de ressources éthiques, tantôt compatibles, tantôt divergentes ou même contradictoires, mais dont le mélange dans lequel il fallait s’orienter fut la condition et la source de la prodigieuse vitalité intellectuelle, artistique, sociale et politique de cette période, la période de la nation démocratique ou de la démocratie nationale. Il est bon de garder présentes à l’esprit cette richesse et cette complexité du long dix-neuvième siècle si l’on veut saisir adéquatement la singularité du moment où nous vivons.

Qu’est devenue la riche complexité du paysage moral que j’évoquais ? La plupart des pôles de référence collective se sont étiolés jusqu’à disparaître de l’espace public, ou n’y mener qu’une existence exsangue, fantomatique ou décorative. Les prolétaires comme classe annonciatrice d’une humanité nouvelle, ou simplement plus authentique, ont disparu avec les usines. L’Église comme partie constituante en même temps qu’englobante du corps civique s’est étiolée matériellement avec la raréfaction des fidèles et spirituellement en abandonnant largement l’annonce publique de la bonne nouvelle, c’est-à-dire de la possibilité et de la nécessité du salut. Quant à la citoyenneté, de substantif ou de verbe actif qu’elle était, elle est devenue un adjectif, n’importe quoi peut être dit « citoyen » aujourd’hui, mais il est impossible de savoir de quelle cité nous sommes supposés être citoyens : sommes-nous citoyens de la république française, ou en général de notre nation? Citoyens de l’Europe ? Citoyens du monde ? Je pourrais allonger la liste des pôles de référence rangés au rayon des souvenirs, ou à tel point brouillés ou estompés qu’ils ne peuvent plus guère nous aider à nous orienter dans l’espace social et moral. Un seul principe spirituel, une seule référence éthique, un seul argumentaire légitime subsiste aujourd’hui : celui, ou celle, des droits de l’homme entendus de la manière à la fois la plus intransigeante et la plus restrictive, c’est-à-dire rigoureusement isolés et séparés, rigoureusement indépendants des droits du citoyen, et se ramenant essentiellement au droit illimité de l’individu humain particulier à faire reconnaître sa particularité par l’institution publique.

A cette description, on opposera sans doute que nous sommes toujours des citoyens, que nous le sommes même plus que jamais puisque l’égalité citoyenne s’est étendue à tous les domaines de l’existence, y compris la plus privée, de sorte que ce que j’ai décrit comme la réduction appauvrissante des ressorts de la vie sociale aux droits de l’homme, devrait être plutôt compris comme l’extension des droits du citoyen à l’ensemble des sphères de l’existence, et donc apprécié comme un progrès décisif de la justice. Cette objection nous oblige à préciser la description. On ne peut pas, je crois, accepter l’argument selon lequel les progrès contemporains de l’égalité sont des progrès de la citoyenneté dans la mesure où la citoyenneté, si l’on veut garder quelque consistance à cette notion, présuppose un corps civique, ou une chose commune, et qu’elle implique donc nécessairement une polarité, ou au moins une distinction du propre et du commun. Or, cette distinction tend à perdre son sens aujourd’hui, dans la mesure où il n’y a plus à proprement parler de commun, car il n’existe plus de collectif social ou politique, ou encore religieux, qui ait une autorité réelle sur ses membres, ou qui ait sur ses membres une autorité reconnue par eux comme vraiment légitime. Ce que j’ai présenté comme l’autorité ou la légitimité exclusive des droits de l’homme par opposition aux droits du citoyen, peut être aussi bien compris comme une absorption des droits du citoyen dans les droits de l’homme, de sorte que la figure qui ordonne le monde présent, c’est, si j’ose dire, l’individu-citoyen. Cette unique figure légitime n’est certes pas un citoyen, mais ce n’est pas simplement un bourgeois non plus. Le bourgeois tenait par-dessus tout à ce qu’on le laissât tranquille dans ses jouissances privées ; l’individu-citoyen revendique que la lumière publique vérifie que son droit égal à tout ce qu’il peut désirer est bien garanti. Il convoque la lumière publique pour la confondre avec son point de vue subjectif. Non seulement le principe subjectif triomphe, mais il rejette toute médiation. L’ordre juste, c’est l’ordre dans lequel le principe subjectif doit pouvoir toujours vérifier sa validité immédiatement.

Une remarque complémentaire pour suivre un tout petit peu un fil que j’ai à peine tiré. L’incertitude qui pèse sur notre appartenance civique – sommes-nous citoyens de notre nation, de l’Union européenne, du monde ? – n’est supportable que parce que nous n’éprouvons plus la tension entre l’individu, ou le bourgeois, et le citoyen. La question de savoir quel commun a autorité sur nous ne se pose plus vraiment pour nous. Une partie des sociétaires éprouve même cette incertitude non pas comme un malaise, ou un problème, mais comme un plaisir et une solution, le plaisir et la solution d’être un individu-citoyen, c’est-à-dire un sujet qui ne rencontre jamais la difficulté de s’orienter dans un monde où il doive se rapporter à des choses communes, à des autorités, qui sont indifférentes à son désir.

Nous nous trouvons donc dans une situation inédite. Je le disais, un seul principe spirituel, une seule référence éthique, un seul argumentaire légitime subsiste aujourd’hui. Nous sommes appelés à réorganiser, à recomposer tous nos arrangements publics et privés, y compris le mariage, sur la base de cet unique principe. Encore une fois, l’institution politique n’a plus tendanciellement qu’une raison d’être : garantir et protéger le droit illimité de chacun à définir et régler sa vie comme il l’entend.

Le droit et le bien

Dans ce contexte, non seulement la notion de bien commun, mais d’abord celle de bien, est sans validité ni autorité. Elle est d’ailleurs depuis longtemps suspecte. Avant les développements récents que je viens d’évoquer, une bonne partie de la réflexion éthique et politique contemporaine a consisté à séparer le plus rigoureusement possible la question du juste de la question du bien. Pour quel motif ? Le bien apparaît comme une notion dogmatique. Elle a d’ailleurs une aura religieuse. Affirmer le bien, ou un bien, c’est mettre en danger le droit, ou des droits. En effet, si on pose une certaine idée du bien politique, du bien moral, du bien religieux, si on pose une certaine idée du bonheur, c’est-à-dire si on la propose comme méritant d’orienter les conduites individuelles et collectives, on met en danger, et d’abord en doute le droit de chacun à décider de ce qu’est le bien pour lui, à poursuivre le bonheur à sa guise. Que l’État se contente d’être juste, disait à peu près Benjamin Constant, nous nous chargeons d’être heureux.

Le débat entre le droit et le bien, loin d’être un raffinement récent de la réflexion éthique et politique, est coextensif à notre régime politique. On le sait, si la notion des droits s’est imposée avec éclat à la fin du dix-huitième siècle, elle a rapidement suscité de fortes objections. La plus forte, la plus durable, et susceptible d’être déclinée dans des perspectives très différentes, c’est que la notion des droits est une notion excessivement abstraite : elle arrache les agents au contexte de leur action. Il est vrai que cette abstraction fait sa force. Notre régime, en faisant abstraction des caractères concrets des personnes – de leurs origines, de leurs opinions, de leur position sociale – et accordant à tous des droits égaux, se rend capable de faire vivre ensemble, dans l’ordre et la liberté, des populations immenses et très diverses. Au lieu de soumettre les mœurs et opinions des sociétaires à la vigilance publique comme c’était le cas dans les sociétés antérieures, on peut laisser chacun libre de vivre à sa guise dès lors qu’il se borne à faire valoir ses droits et respecte les droits des autres. Cependant, et ici réside l’objection, cette abstraction productrice d’effets si visiblement positifs a aussi des conséquences moins heureuses, mais plus difficiles à cerner. Ainsi construite en effet, l’institution publique laisse hors de l’ordre politique visible, et donc dans une indétermination troublante, des constituants de la vie, des contenus de vie, pour reprendre une expression de Marx que je trouve très suggestive, qui sont fort importants pour les sociétaires et fort déterminants pour la forme même de leur être. Parmi ces constituants, et peut-être en premier lieu, leur rapport à la propriété, qui enveloppe une différence radicale entre celui qui a et celui qui n’a pas, entre le propriétaire et le prolétaire, différence intrinsèque à leur être social et moral en dépit de leur égalité politique, de leur égalité en droits. Pour des raisons dans lesquelles il n’est pas possible d’entrer ici, mais qui mériteraient d’être explorées, la protestation marxiste ou socialiste a aujourd’hui perdu beaucoup de sa force et de son crédit. Ce qui aujourd’hui est revendiqué, la différence concrète opposable aujourd’hui à l’égalité abstraite, ce n’est plus la différence sociale ou économique, c’est la différence dite culturelle. Le contenu de vie significatif qui est rejeté hors du champ de la lumière publique, ou qui est maintenu dans la position indéterminée dont je parlais, c’est le contenu dit culturel, c’est l’appartenance culturelle de certains groupes, dont l’extension ou la multiplication conduit à dire que nous vivons dans des sociétés multiculturelles. Pour résoudre cette difficulté inédite, on a conçu un nouveau droit, le droit à la différence. Il faut nous arrêter un peu.

Relevons d’abord une grande différence, si j’ose dire, entre la protestation marxiste ou socialiste au nom de la différence sociale, et la revendication contemporaine au nom de la différence culturelle. Le socialisme était une affirmation sur la vérité sociale. Il affirmait que la vie commune devait être recomposée à partir de la condition de classe, ce qui induisait une double question : on se demandait quelle part les prolétaires en tant que prolétaires devaient prendre à la vie commune, et quel caractère prolétarien devait prendre la vie commune. Aujourd’hui, le sens et la portée de la revendication de la différence culturelle sont beaucoup plus flous. Encore une fois, la revendication socialiste était avancée au nom de la réalité elle-même, de la vérité sociale je le disais, de la vérité de la substance sociale. La revendication culturelle appuyée sur le droit à la différence n’annonce qu’un droit, point une vérité. On revendique bien la reconnaissance publique d’un contenu concret, mais au nom d’un droit abstrait, d’un droit abstrait à voir « reconnu » un contenu de vie concret. Ainsi notre société est-elle entrée dans un brouillard – le brouillard des droits – qu’elle ne parvient pas à dissiper, un brouillard de plus en plus épais et qui nous prive d’éléments d’orientation indispensables à une vie politique et sociale raisonnablement compétente.

Je parle de flou, de brouillard. Ce ne sont pas des termes scientifiques. Parlons plutôt d’indétermination. J’ai déjà employé le terme. Dans le dispositif qui est le nôtre, et dont la notion de droit à la différence signale et éclaire la spécificité, nous sommes confrontés à une énorme indétermination qui ne peut être levée si l’on reste dans les termes et le registre du droit. Posons la question suivante : que signifie de garantir le droit de pratiquer une coutume, spécialement une coutume nouvelle, dans l’espace public ? Si l’on regarde les choses du point de vue de l’ordre politique explicite et légitime, cela ne change pour ainsi dire rien. Le droit général à la différence vient simplement reconnaître une nouvelle différence. Un nouveau concret est subsumé sous la même abstraction. Non seulement l’ordre politique n’a subi aucun changement, mais il a été pour ainsi dire confirmé. Si l’on regarde les choses du point de vue de la vie sociale effective, elles prennent un visage différent, éventuellement très différent. Si une coutume nouvelle s’installe dans l’espace public, l’espace public est informé et pour autant transformé par cette coutume à proportion du nombre de ceux qui la pratiquent et de la régularité de leur observance. Le droit général et abstrait à une coutume différente a installé cette coutume concrète comme forme de la vie commune, ou d’une partie de la vie commune. L’indétermination où nous nous trouvons consiste en ceci que les principes de la légitimité politique sont sans aucun rapport avec l’effectivité de la vie sociale, et que dès lors nous sommes dépourvus de notions et de termes légitimes pour décrire celle-ci et nous rapporter à elle. Le principe du droit à la différence nous obligerait à dire que rien n’a changé même si tout, ou presque tout, avait changé.

Quel que soit le régime, il est difficile de décrire exactement et d’apprécier avec justice la réalité sociale. Cette difficulté est accrue dans le régime moderne de séparation entre l’institution politique, résumée comme « l’État », et la vie concrète des sociétaires, résumée comme « la société ». C’est d’ailleurs cette difficulté spécifique que les corps politiques modernes éprouvent à se connaître qui a donné naissance aux sciences sociales sous leur forme moderne, soit les sciences du social en tant qu’il se distingue du politique et lui échappe. Dans leur forme classique, si j’ose dire, les sciences sociales modernes revendiquaient l’ambition de voir et connaître la réalité sociale telle qu’elle était en-deçà ou au-delà du formalisme des institutions politiques et de l’abstraction du droit ou des droits. Aujourd’hui, elles ont largement renoncé à cette ambition ; elles ont fait soumission à l’ordre politique. Les sciences sociales contemporaines tendent de plus en plus à regarder la réalité sociale selon la perspective fixée par l’idiome des droits qui, je l’ai souligné, a acquis une légitimité exclusive. Ce que les sciences sociales classiques nommaient « les mœurs » est désormais compris d’une part par l’institution politique comme « différence », et toute différence est dépouillée de sa réalité concrète en étant subsumée sous le droit abstrait à la différence, et d’autre part par la science sociale comme « construction sociale». La notion de « mœurs » est une notion concrète : elle renvoie à cette forme de vie considérée en elle-même, et elle y attache l’esprit du savant ou du citoyen. La notion de « différence », comme celle de « construction sociale », est abstraite en elle-même – toutes choses peuvent être dites « différentes », toutes choses sociales peuvent être dites « construites » – et les deux notions ne sont applicables à l’objet considéré qu’en recourant à une abstraction de second degré, celle du « droit à la différence », ou celle de la société comme « construction des constructions », abstraction de second degré qui installe l’objet dans un réseau idéel entièrement indépendant de la réalité de l’objet et indifférent à elle. L’abstraction du droit, comme celle de la « construction sociale » qui lui répond, déréalise la substance sociale. Citoyens ou savants, nous sommes devant les faits sociaux comme devant des choses de peu de réalité.

Nous éprouvons donc un empêchement particulier à saisir les collectifs, à faire des collectifs, des « tout » sociaux ou politiques, l’objet de notre vue et de notre jugement. L’individu doté de droits illimités condensant toute l’ontologie sociale, le collectif, le groupe, le « tout » que nous tentons de saisir se décompose malgré nous en autant d’individus qui le composent, et qui se présentent irrésistiblement à nous comme exerçant simplement leurs droits. Sous le regard du bon citoyen, la société n’est plus que l’effet composé de l’exercice des droits individuels, y compris le droit à la différence en lequel se résout l’appartenance à un collectif. Le régime politique organisant la société pour la rendre en quelque sorte invisible et indicible, nos opinions sur les collectifs, groupes, « tout », sont timides, maladroites, incertaines, floues, car nous en percevons l’arbitraire et l’illégitimité menaçante dans une vie commune où toute réalité concrète n’existe qu’autorisée par un droit général et abstrait. Les jugements sur les « tout » sont à nos yeux arbitraires car les « tout » n’ont plus assez de réalité pour en quelque sorte supporter un jugement. Nous pouvons bien revendiquer des « valeurs » collectives, mais, pour la même raison, elles ne sont que notre arbitraire préféré. Les groupes, classes, ou peuples, ne peuvent se dire, sinon dans des affirmations arbitraires et précaires, alors que les droits abstraits, les droits de l’homme séparé de l’homme, jouissent d’une détermination plus que parfaite, si j’ose dire, puisqu’ils sont porteurs de l’exigence d’être toujours plus rigoureusement définis, toujours plus étendus, toujours mieux mis en œuvre.

L’autorisation et l’action

Si telle est notre situation, notre effort intellectuel doit viser à recouvrer, reconquérir les moyens de penser les « tout », de traiter rationnellement les « tout », les collectifs, les groupes, de les tenir devant notre regard sans qu’ils se décomposent en mille cas particuliers de droits abstraits. Je voudrais faire à ce propos quelques suggestions.

Nous l’avons vu, le régime des droits institue et met en œuvre une autorisation générale. La société la plus juste est en somme celle qui autorise le plus, le plus généralement, le plus universellement. Dès lors on ne prend pas en considération, et même on exclut de sa considération le but ou le contenu concret des actions ou conduites ainsi autorisées. On laisse dans l’indéterminé ce qui dans la réalité est nécessairement déterminé. En effet, pour que telle action ou conduite soit la matière d’un droit, ou d’une autorisation, il faut au préalable qu’elle soit déterminée ailleurs et autrement. L’autorisation ne détermine pas ce qu’elle autorise. Le droit ne donne pas le contenu du droit. Le droit est forme. On peut parler, comme Claude Lefort, du droit à avoir des droits, mais en parlant ainsi nous ne nous donnons accès à aucune détermination. Chacun peut, il est vrai, réclamer son droit à faire ceci ou cela, mais cette revendication suppose toujours que ce qui est effectivement fait se détermine ailleurs et autrement. Nous ne pouvons donc nous en tenir aux droits, nous devons nous ouvrir un accès à ce qui détermine l’action à laquelle nous nous donnons droit. Il nous faut donc considérer les ressorts de l’action humaine, ces ressorts que le droit suppose en les occultant, ou en les laissant dans l’indéterminé.

Ici se présente une objection fort simple, et qui à beaucoup paraîtra imparable. On dira simplement quelque chose comme ceci. Vous avez peut-être raison, peut-être serait-il bon en effet de porter au jour les ressorts effectifs de l’action humaine afin de nous orienter plus judicieusement dans le monde humain, mais c’est impossible sinon à titre privé et en gardant les résultats pour soi, puisque nous ne parviendrons jamais à un accord sur ce point. Sur les finalités et les motifs de l’action humaine, sur les biens humains, les hommes sont en état de désaccord depuis toujours, en somme. C’est précisément pour cela qu’ils ont fini par organiser la vie commune sur la base des droits et non sur la base des biens ou des fins.

Cet argument si persuasif aujourd’hui ne me convainc pas. Les hommes sont en désaccord sur beaucoup de choses, y compris ou spécialement sur les biens et les fins, soit. Cela ne signifie pas que nous ne puissions pas dire des choses significatives et même décisives sur l’action humaine – décisives pour nous orienter dans la vie personnelle comme dans la vie collective. Ici il me faut faire une remarque importante. Le rapport des Modernes à l’action humaine, et d’abord la manière dont ils la comprennent, a été décisivement déterminé et, à mon sens, gravement faussé par les circonstances particulières, singulières même, qui ont conduit et pour ainsi dire forcé les Européens à concevoir et mettre en œuvre le régime des droits, notre régime. Quelles circonstances ? Celles que l’on résume par l’expression « les guerres de religion ». Les guerres de religion représentent une forme extrême, mais aussi une forme singulière d’inimitié. La guerre était motivée, ou paraissait motivée par des désaccords sur les dogmes, donc en termes généraux par des désaccords sur des idées. Toutes sortes de pacifications furent essayées, mais la solution qui s’imposa finalement fut l’institution d’un pouvoir neutre, d’un pouvoir en quelque sorte « sans idée », mais capable de garantir à chaque sociétaire le droit de se faire librement son idée personnelle du divin. L’État cessa de commander le bien religieux pour garantir le droit à la liberté religieuse. Cela représente en un sens la plus grande innovation politique dans l’histoire de l’Europe et de l’Occident. Tout cela est accordé, mais, aussi décisives historiquement qu’aient été à la fois cette situation de guerre de religion et la réponse à cette situation par l’État neutre et agnostique, cette péripétie de notre histoire ne nous offre pas la clef pour nous rapporter à l’action humaine en général. Aussi heureuse qu’ait été l’issue de cette péripétie, elle ne nous autorise pas à abandonner la question du bien en donnant avant tout examen la réponse du droit. Dans ce contexte, l’État neutre et agnostique nous a donné et ne cesse pas de nous donner un mauvais exemple.

Qu’est-ce que nous pouvons dire alors si nous ne voulons pas chacun à part soi nous fabriquer notre petite éthique personnelle comme la Palatine se fabriquait « son petit religion » ni nous contenter d’un insipide dénominateur commun entre les diverses éthiques, s’il existe quelque chose de tel ? Nous pouvons dire en fait beaucoup de choses. Je n’en dirai que quelques-unes, sans fournir un effort particulier puisqu’on trouve les indications indispensables dans toute la tradition éthique et politique fondée par Platon et Aristote.

Une science de l’action

Prise dans son caractère le plus général, l’action humaine vise un certain bien. Comment ce bien se détermine-t-il ? Premièrement, les divers biens humains viennent au jour et se concrétisent dans les différentes associations, ou communautés, que forment les hommes. Deuxièmement, dans ces diverses associations, ou communautés, les biens se spécifient selon les trois modalités de l’utile, de l’honnête et du noble ou du beau. Considérons successivement et rapidement les deux points.

Le bien, les biens, viennent au jour dans l’expérience que les hommes font de leur humanité dans les diverses communautés dont ils sont membres, famille, cité, Église ; il en est d’autres mais ce sont les principales. « Expérience » est le mot qui importe. Les biens ne peuvent pas être déduits des droits. Ils doivent être découverts, éprouvés et produits dans l’expérience, selon les variations significatives de celle-ci. N’imitons pas la mauvaise foi des philosophes du droit naturel moderne, mauvaise foi dont nous avons rappelé les heureuses conséquences. S’ils n’avaient pas eu au préalable l’expérience de la vie sociale et politique, jamais Hobbes ni ses successeurs ne l’auraient reconstruite à partir de l’état de nature et sur le fondement des droits mis au jour dans l’état de nature.

Ensuite, l’analyse attentive de la vie des différentes communautés fait ressortir la force et la stabilité des trois grands motifs humains. Ces communautés ne seraient pas susceptibles d’être ordonnées durablement, et de présenter à nos regards une physionomie reconnaissable, elles ne seraient ni intelligibles ni même simplement vivables, si elles n’étaient animées par ces ressorts communs à tous les êtres humains, quelles qu’en soient par ailleurs les variations d’intensité et de qualité.

Or, ces communautés ont nécessairement un point de rassemblement à la fois visible et invisible en référence auquel elles se connaissent et se gouvernent. L’objet du gouvernement, c’est évidemment le bien de la communauté, soit le bien commun, aussi partiale et confuse que puisse en être parfois l’idée. Viser le bien commun, c’est viser cet accroissement d’activité au sens le plus large du terme que les circonstances et le régime permettent ou produisent.

Ces indications, dont je mesure le caractère extrêmement sommaire, entendent seulement rappeler que la notion de bien commun appartient nécessairement à la vie pratique des communautés dans lesquelles notre humanité, si j’ose dire, passe à l’action. C’est une notion pratique, qui se détermine pratiquement. L’idée de bien commun n’est pas analogue au dogme de la Trinité. On croit, ou on ne croit pas à la Trinité. Quant au bien commun, on n’a pas le choix. On peut bien sûr lui tourner le dos par sa conduite, mais même l’action la plus coupablement partiale et injuste ne prend son sens dans la communauté concernée, et n’est donc susceptible d’être jugée, qu’en référence au bien commun.

Le droit est une notion trompeusement claire qui n’est capable de guider l’action que dans d’étroites limites. Le bien est une notion faussement obscure qui se détermine en général suffisamment dès lors que les vertus pratiques ont été convenablement éduquées. Quant à le viser pour l’obtenir à sa pleine mesure, cela réclame bien sûr que ces vertus soient portées à un degré qui est extrêmement rare, de sorte que les communautés restent le plus souvent très en deçà du bien commun dont elles sont susceptibles. Si les communautés tendent naturellement à chercher leur bien commun, si elles ne peuvent éviter de l’envisager et de le viser en quelque mesure, elles ont rarement les vertus pratiques capables de produire le bien commun complet ou achevé. D’autant plus rarement en tout cas que le bien commun est plus haut et plus complexe. Je serais porté à croire que le bien d’une famille est plus aisé à atteindre que le bien d’une cité.

Ainsi suis-je parvenu à une conclusion aussi décevante pour l’homme théorique qu’elle est encourageante pour l’homme pratique. L’expérience ordinaire de la vie pratique fournit assez de renseignements pour commencer à nous orienter vers le bien commun de nos communautés. Nous ne devons pas nous laisser démoraliser et rebuter par le mauvais jour que l’apparente rigueur et absoluité du droit jette sur les arrangements confus de la vie sociale et politique effective. La seule vertu qui nous soit encore recommandée aujourd’hui, on le sait, c’est « l’ouverture à l’autre ». Eh bien, comme j’ai essayé de le faire ressortir, « l’autre » aujourd’hui, et de plus en plus, c’est nous, c’est la société, ou la société de sociétés, la communauté de communautés que nous formons ensemble, qui se construit et en même temps s’écroule sous nos yeux comme un agrégat de droits individuels. En nous laissant un peu moins intimider par le prestige des droits, nous regarderons avec plus de confiance, et pour ainsi dire d’amitié, l’expérience des biens humains en laquelle consiste l’agir humain.

Pierre Manent

Pierre Manent est professeur de philosophie politique. Normalien, agrégé de philosophie, il est directeur d'études à l'EHESS, au Centre de recherches politiques Raymond Aron où il étudie la genèse de la pensée politique moderne. Ses recherches portent entre autres sur les formes de la philosophie politique en Grèce antique, dans la Rome républicaine et impériale et les transformations dues au christianisme, ainsi que les problématiques modernes introduites dans les représentations modernes de la vie politique par Machiavel, Montesquieu et Rousseau.