Avant-garde et poseurs de bombes : la réception des attentats anarchistes des années 1890 dans la critique d’art de la presse politique

Cet article a initialement été publié au sein du dossier “Littérature et arts face au terrorisme” dirigé par Catherine Grall.

Inauguré le 18 mars 1892, le Salon des Indépendants n’est commenté très brièvement que le 2 avril par le journal radical La Lanterne[1] dont la rédaction explique ainsi la parution tardive de son compte rendu :

Nous sommes un peu en retard pour parler de l’Exposition des Indépendants et de celle des pastellistes, mais la faute en est à M. Ravachol, aux hauts faits duquel nous avons dû accorder ces jours derniers une large hospitalité[2] .

Sur un ton ironique, l’auteur fait référence à la série d’attentats perpétrés du 11 au 27 mars 1892 par un groupe d’anarchistes emmenés par Ravachol qui déposent deux bombes dans des maisons bourgeoises[3]. Ce groupe instaure un climat de panique dans la capitale, inaugurant une vague d’attentats qui se poursuit jusqu’à l’été 1894.

La multiplication des attentats au début des années 1890 révèle la pénétration des idées anarchistes dans le pays. Leur diffusion est notamment accrue par la mise en place des bourses du travail qui, s’organisant en Fédération au congrès de Saint-Étienne de 1892, contribuent à la propagation de l’anarchie dans les syndicats. Une partie du mouvement ouvrier s’éloigne du radicalisme pour se tourner vers un socialisme proche de celui de Jules Guesde avant de rompre avec l’autoritarisme de ce dernier, choisissant l’anarchisme et le syndicalisme révolutionnaire[4]. Selon Jean Maitron, en 1894, l’influence de la propagande anarchiste toucherait une centaine de milliers de personnes dont un millier de militants actifs, quatre mille cinq cents sympathisants engagés et cent mille personnes partageant les opinions libertaires[5]. Ces militants sont bien souvent des intellectuels[6], parfois des artistes, mais également des autodidactes issus des milieux populaires urbains. Dans un contexte de tensions entre le monde ouvrier et un gouvernement républicain conservateur, révélées notamment au moment de la répression sanglante de la manifestation du 1er mai 1891 à Fourmies, certains anarchistes ont recours à des attentats.

Le ton railleur employé par le journaliste de La Lanterne pour évoquer les attentats anarchistes qui captivent son lectorat se retrouve chez les chroniqueurs de nombreux titres qui offrent à ces événements une large couverture médiatique. Or ce ton badin et empreint de romanesque se prête parfaitement à la mise en scène de la rencontre entre les poseurs de bombes et l’avant-garde artistique dont une partie exprime sa sympathie vis-à-vis des idées anarchistes[7]. Au cœur des explosions de la fin de l’hiver 1892, le salon de la Rose†Croix organisé par Joséphin Péladan, semble pour Le Gaulois[8] le seul événement capable de rivaliser avec l’actualité anarchiste :

Il y avait foule à l’ouverture du Salon de la Rose†Croix ; tout Paris a voulu voir le portrait de Ravachol dans les journaux, et si l’on pouvait contempler le sinistre anarchiste en cage, on payerait un louis la place. Anarchie à la dynamite, anarchie philosophique, pétards et puffisme[9].

L’intérêt que suscitent ces actes criminels et artistiques est alors justifié par leur participation à l’atmosphère de folie qui semble s’emparer de la capitale :

ne niez pas l’importance de la folie à notre époque. Elle est, au contraire, si générale et si prédominante, que toutes ses manifestations acquièrent l’intérêt d’un prodrome dans un état morbide. Nous sommes tous un peu décadents, pas mal toqués et absolument névrosés[10].

La folie est en effet un des thèmes utilisés par les journalistes lorsque ces derniers orchestrent, dans les colonnes des différents journaux politiques, la rencontre entre les terroristes anarchistes et l’avant-garde artistique. Il ne s’agit donc pas d’étudier les raisons qui ont poussé certains artistes à embrasser la cause anarchiste ou à se prononcer en faveur de la propagande par le fait mais l’image médiatique de cette rencontre, construite par la multiplication des regards de journalistes qui ont vécu les attentats et visité les expositions, qu’ils soient critiques d’art ou bien chroniqueurs anonymes, tous considérant le rôle joué par les œuvres d’art dans la Terreur imposée.

Le Procès des Trente : des néo-impressionnistes parmi les accusés

Le Procès des 30, qui s’ouvre à Paris le 6 août 1894, en application des lois dites scélérates qui assimilent les anarchistes à des malfaiteurs et interdisent toute propagande, semble aux journalistes l’occasion parfaite pour vérifier la proximité des néo-impressionnistes avec les terroristes. Parmi les accusés se trouvent des théoriciens et propagandistes de l’anarchie tels Jean Grave et Félix Fénéon mais également des cambrioleurs comme Philippe Léon Ortiz. Joan Halperin rappelle la volonté de l’accusation de prouver la complicité des penseurs révolutionnaires avec les criminels[11].

Arrêté le 25 avril 1894 à la suite de l’attentat du restaurant Foyot auquel il est suspecté d’avoir pris part, le critique d’art Fénéon est inculpé pour détention illégitime d’engins meurtriers et de substances explosives. Vivement intéressé par les idées libertaires il contribue à des revues anarchistes[12]. Au cours du procès, l’avocat général Bulot ayant réclamé l’interdiction de la publication par la presse des interrogatoires du propagandiste libertaire Sébastien Faure et de Jean Grave au nom de la loi condamnant la propagande anarchiste, les journalistes citent avec délectation les réponses spirituelles du critique d’art[13]. Défenseur des impressionnistes comme des poètes symbolistes, Fénéon incarne alors, pour la presse conservatrice, le parangon de l’intellectuel anarchiste qui concrétise les affinités existant entre les artistes d’avant-garde et les terroristes. Le critique crée en 1883 La Libre Revue, puis La Revue Indépendante à laquelle participent notamment Émile Zola, Joris Karl Huysmans, Paul Alexis, Paul Verlaine et Jean Moréas. Les locaux de cette dernière revue accueillent à la fin des années 1880 les expositions de Vincent van Gogh, Camille Pissarro, Paul Signac, Georges Seurat, Maximilien Luce et Albert Dubois-Pillet. Après la découverte, en 1884, d’Une baignade à Asnières de Seurat, Fénéon devient le défenseur du groupe néo-impressionniste, opposant à l’empirisme des impressionnistes la science des couleurs des divisionnistes[14].

Au moment de son procès, les journalistes de l’organe royaliste Le Gaulois se mettent en quête de preuves d’une entente entre artistes et poseurs de bombes. Une chronique établit un parallèle entre le goût de Fénéon pour la décomposition des couleurs et sa révolte contre l’ordre social : « Son arrestation surprendra tous ceux qui pensaient que l’anarchie dans la couleur devait lui suffire[15] ». Et lorsque Léon Brésil narre sa rencontre avec la mère de l’inculpé, il prend soin de décrire la collection d’œuvres d’avant-garde du critique :

Aux murs, des toiles de peintres impressionnistes : Seurat, Signac, Luce, Maurin, Louis Hayet, Pissaro [sic], tous amis intimes de Félix Fénéon ; des bas-reliefs de Charpentier, une pâte de verre d’Henri Cros en un mot, un intérieur d’artiste et d’homme de lettres très lancé dans le mouvement jeune[16] .

La proximité soupçonnée par les journalistes entre anarchie et néo-impressionnisme semble confirmée par l’arrestation du peintre Maximilien Luce le 6 juillet 1894 pour sa participation à des publications anarchistes[17]. Fortement marqué par la répression de la Commune de Paris, le peintre et ouvrier xylographe milite par l’image, faisant du monde du travail son sujet de prédilection. Il fonde en 1889 avec le syndicaliste Émile Pouget Le Père Peinard, premier hebdomadaire anarchiste illustré. Cette inculpation est perçue par la presse conservatrice comme la preuve de l’implication d’artistes d’avant-garde dans le terrorisme anarchiste. Un an plus tard, à l’été 1895, rendant compte de la parution d’un ouvrage de l’écrivain anarchiste, Augustin Hamon, dont Luce a réalisé la couverture, un chroniqueur du Gaulois prend soin de ne pas omettre l’arrestation de ce dernier[18] : « On n’a pas oublié que M. Luce, arrêté comme anarchiste, sortit indemne de la bagarre[19] ».

Ce supposé rapprochement entre l’avant-garde artistique et les poseurs de bombes est cependant repoussé dans les colonnes des organes radicaux qui condamnent fermement les attentats ainsi que l’anarchie qui incarne pour eux la désunion de la société[20].

Lorsque Luce est arrêté, Le Radical[21] insiste sur sa qualité de peintre et détaille avec soin son parcours professionnel comme artistique, concluant : « l’arrestation de Luce a vivement surpris le monde artistique, car ses amis contestent qu’il se soit jamais occupé de politique d’une façon militante[22] ». Alors que l’appartenance à l’avant-garde artistique semble accabler Fénéon, sous la plume des critiques de la presse royaliste, le statut d’artiste de Luce devient garant de son innocence pour la presse radicale. C’est sous le titre d’« Arrestations arbitraires » que Le Radical informe ses lecteurs de sa libération en août 1894, n’omettant pas de rappeler sa qualité de « peintre impressionniste[23] ». La rédaction du quotidien s’interroge sur les raisons de sa participation aux revues anarchistes. S’inscrit-elle dans la continuité de sa peinture du monde ouvrier – « il se plaisait surtout à peindre les humbles ; des intérieurs modestes, des ouvriers au travail, des types populaires, et il y réussissait fort bien »[24] – ou bien résulte-t-elle de son amitié avec Fénéon ?

La réception de l’arrestation de Fénéon se révèle particulièrement intéressante lorsqu’elle est mise en parallèle avec celle réservée à Laurent Tailhade, victime de l’attentat du restaurant Foyot. Alors que la célébration des attentats par Tailhade est condamnée par Le Radical, le danger que le critique d’art, pourtant inculpé pour détention de substances explosives, ferait courir à la société inspire la raillerie des organes radicaux. Le Radical considère que la victime qui a perdu un œil dans l’explosion porte une responsabilité autrement plus grande, par ses incitations à la violence, que ses auteurs :

Voilà ce que sont les esthètes du je m’en foutisme, du nihilisme et de la propagande par le fait. Le dernier des criminels – obéissant à une fureur vraie – vaut mieux qu’eux. C’est une race bête sale et puante. Ces gens se mettent hors de la société, hors la vue, hors l’humanité. Qu’ils y restent et que nul naïf ne se laisse prendre à leurs belles et redondantes phrases[25] .

Si le chroniqueur affirme sa haine des intellectuels qui par leurs discours encouragent le terrorisme, quelques semaines plus tard, le responsable de la chronique judiciaire accorde bien peu de crédit à l’implication du critique d’art Fénéon : « Les capsules sont devenues des engins terribles, les lettres des documents compromettants, et Fénéon un anarchiste dangereux, ce qui paraît bien improbable[26] ». Présentée par Le Radical comme un coup monté, cette arrestation est tournée en dérision par Benjamin Guinaudeau dans La Justice. Le critique d’art radical dénonce une accusation absurde qui ne reposerait que sur des choix artistiques :

C’est que le sieur Fénéon, Félix, a de lamentables antécédents. […] Ce garçon s’est permis de fonder, en 1883, la Revue Indépendante […] Ce n’est pas tout, pourtant, il paraît que ledit « malfaiteur » avait, jadis, collaboré à l’En Dehors, qui affichait des tendances anarchistes. Il y avait « signé » des articles de critique d’art[27] !…

Cette activité scelle sa condamnation pour le critique qui conclut ironiquement : « Que ne l’ont-ils tout de suite guillotiné[28] ? ».

À la suite de l’arrestation de Luce, la rédaction de La Justice[29] reprend un article d’Arsène Alexandre[30] paru dans L’Éclair, intitulé « Tous les nommés Luce »,dans lequel le critique d’art appelle les journalistes à défendre le peintre à ses côtés :

Les hasards d’une vie très dure l’ont peut-être mis en relation avec quelques malheureux et quelques révoltés […]. Mais nous nous portons volontiers garant que l’homme était inoffensif, incapable de commettre des actes violents[31] .

Le critique insiste sur l’innocence d’un artiste en faveur de qui il se propose de témoigner. Critique d’art aux sympathies libertaires, Alexandre défend les idées anarchistes d’un artiste prolétaire tout en condamnant tout appel à la violence : « il était estimé de beaucoup d’entre nous, qui avons trop à travailler pour avoir le souci ou le goût de faire la guerre à la société[32] ». Sa critique du terrorisme rejoint celle des radicaux qui dénoncent l’inefficacité du procédé. Mais le véritable objet de l’article d’Alexandre est l’organisation d’une campagne médiatique en vue du vote, fin juillet 1894, du troisième volet des lois dites scélérates extrêmement liberticide pour les artistes et les journalistes puisqu’il interdit toute propagande. Le critique présente les artistes d’avant-garde comme particulièrement menacés par de telles dispositions :

On peut donc commencer par les obscurs, et terminer par les illustres ; s’en prendre d’abord aux agités et finir par les zélés. C’est ce qui arrivera sans doute, et nous aurons […] une société sans doute dépourvue de tout élément d’excitation mais aussi de tout élément d’art et de pensée. Les théories les plus audacieuses, les œuvres les plus folles et les plus baroques en apparence, qui sont peut-être les plus sages et les plus applaudies de demain, ont leur rôle dans cette effervescence qui n’est que de la vie[33]

S’il dénonce la violence des terroristes, Alexandre invite à l’indulgence envers les artistes et refuse que leur positionnement à l’avant-garde soit retenu contre eux par les conservateurs, critiques d’art comme hommes politiques, prompts à réclamer l’ordre.

En effet, pour la presse royaliste, Fénéon, employé au ministère de la Guerre, apparaît non seulement comme la preuve qu’il existe un lien entre les artistes d’avant-garde et les terroristes mais également que ce lien est toléré, voire favorisé par le gouvernement républicain. À la suite de l’attentat d’Auguste Vaillant en 1893, Jules Cornély dénonçait, dans Le Gaulois, le manque de fermeté du gouvernement vis-à-vis non seulement des propagandistes libertaires mais également du mouvement ouvrier :

confessons que si la république avait voulu préparer cet attentat […] elle ne s’y serait pas prise autrement qu’elle le fait. […] on a toléré que d’autres publications de même nature excitassent au crime les malheureux crétins qui les lisent[34] .

De la propagande anarchiste à la corruption artistique

Or ces « malheureux crétins[35] » que sont les prolétaires sous la plume du rédacteur royaliste se trouvent au cœur de la rencontre entre les terroristes et les artistes d’avant-garde lorsque les œuvres de ces derniers d’objets de propagande se muent en symptômes d’une certaine corruption artistique. Au moment du procès des Trente, à partir de la figure de Fénéon, l’organe des monarchistes s’interroge sur les rapports entre anarchie et symbolisme littéraire et pictural. L’acte d’accusation dénonce en effet l’activité corruptrice à laquelle se livrent les intellectuels anarchistes[36].

Dans le portrait repris par la presse qu’il dresse de Fénéon, l’avocat général, lui reproche non seulement sa participation à des publications anarchistes mais également à des revues décadentes jugées tout autant corruptrices pour la société[37] : « Il […] avait acquis dans quelques feuilles décadentes une sérieuse autorité sur certains jeunes gens aux préoccupations maladives et curieuses d’étrangeté en matière littéraire[38] ». Or le salonnier du Gaulois a recours aux mêmes métaphores de la maladie afin de dénoncer l’influence croissante du symbolisme pictural au salon de la Société nationale des beaux-arts de 1894 :

Par malheur, de finesse en finesse, on est venu à oublier la forme, à mépriser la force, à tout sacrifier au charme de l’ébauche, à se contenter, en un mot, d’à-peu-près. À la faveur de cette débilitation, les maladives subtilités ont fait leur œuvre tout ainsi que la névrose s’empare des anémiés[39].

Au moment où l’on se livre au procès du terrorisme anarchiste et de sa propagande, la presse conservatrice dénonce le développement, au Salon, de l’art symboliste permis par les recherches impressionnistes qui ont affaibli l’académisme, à l’instar d’une affection psychique qui se développerait chez un sujet au corps affaibli. La propagande anarchiste est, à l’instar de l’esthétique symboliste, présentée comme détournant les Français de la raison et de la réalité : « Quoi d’étonnant à ce que dans le cerveau d’une ou plusieurs brutes surgisse l’idée d’appliquer ces théories[40] ! »

Le rédacteur du Gaulois, Jules Cornely, insiste sur la perméabilité de l’esprit du peuple. Au cœur des attentats, Louis de Fourcaud craint, quant à lui, l’influence néfaste des œuvres symbolistes sur les spectateurs : « Leurs tableaux sont des grimoires embrumés, des hiéroglyphes plus ou moins fuligineux chargés de solliciter nos imaginations en pleine démence. N’encourageons point ces ridicules sectes[41] ». Selon Fourcaud, les peintres symbolistes emmenés par Joséphin Péladan se livrent à une destruction de la société par l’image. Alors que Cornély rapproche les attentats anarchistes de pulsions destructrices relevant de la pathologie mentale que seul le retour à la monarchie peut guérir[42], Fourcaud, usant des mêmes métaphores, propose de soigner le symbolisme des artistes par des mesures hygiénistes :

La supra-sentimentalité dont se font gloire quelques-uns de nos « beaux messieurs » du Champ de Mars et quelques isolés, intoxiqués de littérature, est, d’essence, une maladie de dilettantes, une forme de la névrose de culture, un des modes de ce qu’on nomme la littératurite. Le traitement à recommander à qui veut guérir de ce mal est peu compliqué et la guérison est certaine : l’eau froide et la promenade au grand air[43]

La similarité des stratégies rhétoriques mises en œuvre par Cornély et Fourcaud afin de disqualifier le terrorisme anarchiste et le symbolisme pictural révèle l’inquiétude des milieux conservateurs face à des phénomènes dont la figure de Fénéon semble confirmer la corrélation ; l’avant-garde artistique leur paraissant faciliter la propagation du terrorisme.

Si l’organe monarchiste utilise la figure de Fénéon et son procès comme point de départ de sa recherche d’une entente entre l’avant-garde artistique et les poseurs de bombes, la presse républicaine conservatrice, dans ses comptes rendus d’expositions, dissèque les œuvres en quête d’une possible parenté entre ces artistes et les terroristes. Deux mois à peine après l’explosion du restaurant Foyot, Philippe Gille informe les lecteurs du Figaro[44] de la parution de La Vie artistique de Gustave Geffroy[45]. S’arrêtant sur l’impressionnisme dont le critique radical est un fervent défenseur, Gille émet certaines réserves évoquant :

les étranges productions qui sont venues se ranger sous sa bannière. Il n’est opinion au monde, et surtout en France, qui n’ait le triste privilège de se rallier immédiatement un troupeau de fous et de déséquilibrés[46] .

Le critique poursuit sa présentation de l’esthétique du groupe, usant d’un vocabulaire très proche de celui employé par les rédacteurs politiques du Figaro pour évoquer les auteurs des attentats :

les découragés, les fruits secs que rebutaient les sérieuses études ont cru à l’éclosion de cette nouvelle religion artistique, que le “grand soir” était arrivé et que c’en était fait de tous ceux qui savaient peindre, dessiner ou modeler un pied, un nez, une jambe ou un arbre[47] .

Ce rapprochement entre les artistes d’avant-garde et les terroristes semble passer par la figure de l’ouvrier qu’un manque d’éducation conduirait vers la violence à l’instar des artistes qui, par manque de talent, se tourneraient vers la brutalité de l’avant-garde.

Lorsqu’un journaliste du Temps[48] rend compte du salon des Indépendants de 1891 il applique délibérément aux néo-impressionnistes le vocabulaire du militantisme :

Ce drapeau des indépendants, cette société ouverte rassemblent les visions et les vouloirs les plus divers, y compris les impuissants à voir et à rendre quoi que ce soit, les infirmes de l’œil et de la main, les naïfs colorieurs de dessins linéaires, les pinceaux pesants et appliqués qu’on dirait conduits par des cerveaux d’ouvriers ou des yeux d’enfants[49] .

La lecture d’un article du Temps consacré au congrès international socialiste de juillet 1889 éclaire la référence aux « cerveaux d’ouvriers » en les qualifiant d’égarés[50] : leur naïveté et leur ignorance faisant le lit des théories socialistes et anarchistes.

Le compte rendu, par le salonnier du Siècle[51], de l’exposition d’Odilon Redon organisée dans la galerie Durand-Ruel en avril 1894 présente un exemple d’artiste « ouvrier lithographe »[52] très talentueux. Le critique reconnaît le savoir faire de cet ouvrier qualifié qui commence par transposer des dessins anciens[53]. Cependant lorsque le lithographe s’écarte des modèles pour suivre son imagination et compose directement sur la pierre il est décrit comme s’égarant :

Mais si cet ouvrier veut dessiner les rêves de son imagination, sa main si déliée et si puissante devient celle d’un épileptique ; la folie, la sottise, l’outrecuidance, inspirent seules alors l’admirable technicien de la pierre[54] .

Le critique reproche à l’ouvrier de laisser son esprit ignorant vagabonder et pervertir son savoir-faire technique au détriment de la forme. Il manifeste son effroi face au visage de « La Fleur du marécage, une tête humaine et triste[55] » affirmant que de telles visions le « dégoûtent comme tout ce qui est entré en putréfaction[56] ». L’utilisation que Redon fait de la couleur le range également parmi les aliénés dans les productions plastiques desquels les psychiatres relèvent depuis les années 1870 l’usage de couleurs arbitraires[57] : « Et si, au lieu du crayon, c’est un pinceau qu’elle tient, la toile se couvre de tons quelconques, dans un ordre quelconque, pour l’exaltation de tous les hystériques de Paris[58] ». Devant La Cellule d’Or[59], le critique perçoit dans l’emploi arbitraire des couleurs introduites par le pastel et la peinture à l’huile un symptôme de folie. Quand il s’aventure sur le terrain de l’imagination, qui dépasse sa compétence, l’ouvrier lithographe est déclaré fou à l’instar des ouvriers qui se laissent endoctriner par les théoriciens de l’anarchie. Écrit un mois après l’attentat perpétré par Émile Henry au café Terminus, le compte rendu de Schmitt peut être rapproché d’un article d’Yves Guyot dénonçant l’effet de la propagande sur un peuple sujet aux troubles psychiques qui se mue alors en foule violente : « Voilà où les prédications de guerre sociale conduisent les survivants des temps préhistoriques, féroces d’instinct ou névropathes[60] ».

Ces œuvres, révélant une corruption des esprits similaire à celle qui sous-tend le terrorisme anarchiste, deviennent corruptrices se transformant à leur tour en attentats artistiques. Quelques mois après le procès des Trente, à l’occasion de l’ouverture, en novembre 1894, de la huitième exposition des peintres impressionnistes et symbolistes chez Léon Le Barc de Boutteville, Schmitt accuse l’entreprise artistique de pervertir le public. Le critique du Siècle reproche tout particulièrement au groupe le choix du préfacier de son catalogue, le poète symboliste Charles Morice. Celui-ci est accusé d’exercer une influence dangereuse sur les exposants ainsi que sur le public :

Tous ceux qui jusqu’à présent préfaçaient ces catalogues en ont fait des instruments de dégradation intellectuelle, les bourrant de fécondes stupidités qui, depuis, prolifèrent. Le dernier attentat est perpétré par M. Charles Morice[61] .

Schmitt use du même vocabulaire que ses confrères rédacteurs politiques lorsqu’ils dénoncent la responsabilité des théoriciens de l’anarchie[62]. Le critique considère que les artistes participent à l’esprit qui préside aux attentats. Dans ce compte rendu au ton violent, il renforce la référence à l’attentat par l’isotopie du crime afin d’évoquer les œuvres influencées par le préfacier :

Henri de Groux barbouille des horreurs sanglantes où se découvrent confusément les rapines audacieuses qu’il fait aux vieux maîtres et le sadisme de Bloy et de Huysmans ; Roy nous emmystique ; Lacombe hache des planches et les dégrade au point de les rendre inutilisables[63].

C’est tout particulièrement l’emploi des couleurs rehaussées par des encaustiques et le traitement des formes taillées à larges coups de ciseau et non polies, dénoncés dans le bas-relief en bois sculpté Le Lavoir des malheureux[64] de Lacombe jugé primitif, qui font craindre au critique la perversion de l’art.

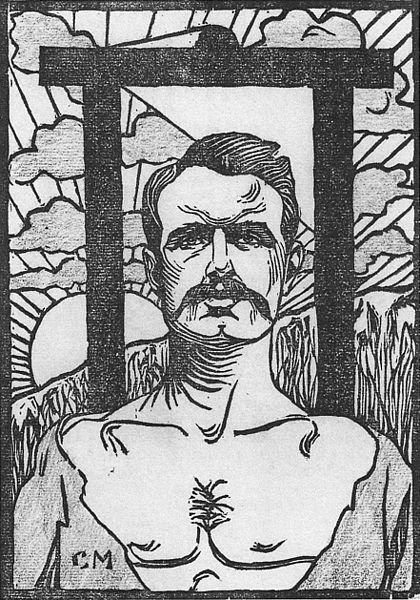

Les critiques de la presse républicaine modérée reprochent aux artistes de privilégier des sujets complexes et obscurs au détriment de leur exécution. Ils font ainsi part à leurs lecteurs du malaise ressenti devant l’abolition de toute perspective et la simplification des lignes. La disparition du modelé semble au chroniqueur au Temps qui commente l’exposition de Gauguin chez Durand-Ruel en novembre 1893 particulièrement inacceptable lorsqu’il s’agit de la représentation de la figure humaine : « Pourquoi l’artiste s’est-il oublié jusqu’à ne voir, dans la Tahitienne d’aujourd’hui, comme dans la Tahitienne d’autrefois, qu’une femelle de quadrumane[65] ! » Devant l’espace très aplati ainsi que la simplification radicale du décor comme du corps humain de Patorales tahitiennes[66], le critique accuse le peintre de dégrader l’être humain. C’est également la simplification des formes cernées de noir que le rédacteur du Temps reproche au peintre et graveur anarchiste Charles Maurin, qui grave en 1893 le portrait de Ravachol devant la guillotine[67], lorsque ce dernier expose avec Toulouse-Lautrec chez Boussod & Valadon en janvier :

Vous tournez, depuis deux ou trois ans, au bizarre : vous quêtez le satanique et l’extraordinaire, vous finissez par nous donner des tableaux où le contour des figures est cerné. À distance, on dirait de la peinture de vitrail. […] C’est une singularité que vous ferez bien de laisser aux imbéciles[68] .

Or cette destruction conjointe de la forme et de la société qui semble se traduire par un certain goût primitiviste des artistes est perçue par les critiques conservateurs comme prenant sa source dans les œuvres des impressionnistes prédécesseurs des avant-gardes incriminées au moment des attentats anarchistes. Quelques années plus tard, en 1898, au moment de l’affaire Dreyfus c’est en effet à un Zola écrivain mais également critique d’art que Jean Rameau[69] impute la disparition de la forme littéraire et artistique traditionnelle, liant impressionnisme et terrorisme :

Avec son tempérament de révolutionnaire, il a pu grouper derrière lui la plupart des mécontents de son époque […] et sous sa bannière, on est parti intrépidement pour dynamiter les vieilles gloires comme de simples immeubles à cinq étages[70] .

Rameau voit alors à l’œuvre dans l’art un « mouvement rétrograde », un « retour vers la barbarie artistique et sociale[71] ».

La lecture de la presse politique parisienne révèle la construction, dans ses colonnes, d’une rencontre entre les terroristes et l’avant-garde artistique au-delà des seuls artistes soutien des anarchistes. Les différents journalistes étudient à la fois les preuves d’une entente, les conditions d’apparition et d’exposition des groupes d’avant-garde au sein du paysage artistique mais également les œuvres elles-mêmes dans leur matérialité. Si les critiques reprochaient aux impressionnistes, dans les années 1870, l’abandon de la perspective et l’usage de couleurs pures, les comparant à des enfants et à des artisans, les critiques constatent, dans les années 1890, une intensification des caractéristiques primitivistes chez leurs successeurs qui gagnent la figure humaine et la malmènent à travers une simplification radicale des formes qui paraît, au moment des explosions anarchistes, particulièrement dangereuse.

[1] Créée le 21 avril 1877 par Eugène Mayer avec l’aide des milieux radicaux lyonnais, La Lanterne est un quotidien populaire anticlérical. Claude Bellanger, Histoire générale de la presse française, de 1871 à 1940, sous la dir. de Jacques Godechat, Pierre Guiral et Fernand Terrou, t. III, Paris, Presses universitaires de France, 1972, p. 232-235.

[2] Anonyme, « Les Beaux-Arts : Trois expositions », La Lanterne, 2 avril 1892, p. 2.

[3] Ravachol est arrêté le 30 mars et exécuté le 12 juillet 1892.

[4] Jean-Marie Mayeur, Les Débuts de la IIIe République 1871-1898, Paris, Seuil, 1973, p. 188-189.

[5] Aline Dardel (dir.), « Les Temps Nouveaux », 1885-1914, Un hebdomadaire anarchiste et la propagande par l’image, cat. exp., Paris, musée d’Orsay, 30 novembre 1987 – 28 février 1988, Paris, Musée d’Orsay, 1987, p. 4.

[6] Uri Eisenzweig a étudié la fascination des symbolistes pour la violence des attentats perçue comme destruction de la représentation. Uri Eisenzweig, Fictions de l’anarchisme, Paris, Christian Bourgeois, 2001.

[7] Anne Marie Springer, John Gary Hutton et Robyn Roslak se sont intéressés aux rapports entretenus par les néo-impressionnistes avec les milieux anarchistes et à l’impact que de telles sympathies politiques ont pu avoir sur l’imagerie de ces artistes. Anne Marie Springer, « Terrorism and Anarchy : Late 19th century of a political phenomenon in France », Art Journal, vol. 38, été 1979, p. 261-266. John Gary Hutton, Neo-impressionism and the search for solid ground, Baton Rouge (Louisiane), State University Press, 1994. Robyn Roslak, Neo-Impressionism and Anarchism in Fin-de-Siècle France Painting, Politics and Landscape, Burlington, Ashgate, 2007.

[8] Fondé en 1868 par Edmond Tarbé des Sablons et Henri Pène, Le Gaulois est le premier journal à se mettre au service de l’ancien empereur dès août 1871. Arthur Meyer le rachète en 1879 et le rallie à la cause monarchiste ; il en prend définitivement la direction en 1882. Ce quotidien est essentiellement lu par la noblesse et une partie de la haute bourgeoisie. Claude Bellanger, Histoire générale de la presse française, de 1871 à 1940, op. cit., p. 322.

[9] Tout-Paris, « Bloc-Notes Parisien : Le Sar expulsé », Le Gaulois, 6 avril 1892, p. 1.

[10] Ibid.

[11] Joan Ungersma Halperin, Félix Fénéon : Art et anarchie dans le Paris fin de siècle, Paris, Gallimard, 1991, [New Haven, Yale University, 1988], p. 318.

[12] De mai 1891 à février 1893, il participe à L’Endehors de Zo d’Axa et rédige, à partir de 1893, des comptes rendus littéraires et artistiques pour La Revue anarchiste et Le Père Peinard. Anne Klein, « Félix Fénéon : Critique révolutionnaire », Dissidences : Avant-gardes artistiques et politiques autour de la Première Guerre mondiale, 3, octobre 2007, p. 34.

[13] Joan Ungersma Halperin, Félix Fénéon : Art et anarchie dans le Paris fin de siècle, op. cit., p. 321.

[14] Félix Fénéon, Au-delà de l’impressionnisme, textes réunis et présentés par Françoise Cachin, Paris, Hermann, 1966 [Paris, Firmin-Didot, 1887].

[15] Tout-Paris, « Bloc-Notes Parisien : L’Anarchiste du ministère de la guerre », Le Gaulois, 27 avril 1894, p. 1.

[16] Léon Brésil, « Les Anarchistes », Le Gaulois, 27 avril 1894, p. 1–2.

[17] Cette arrestation suscite l’effroi chez les artistes proches des milieux anarchistes. Camille Pissarro, Paul Adam, Theophile Alexandre Steinlein quittent la France de peur de se voir arrêtés. John Gary Hutton, Neo-impressionism and the search for solid ground, op. cit., p. 50.

[18] Maximilien Luce est arrêté trop tard pour être inclus dans le procès des Trente, il est donc détenu à la prison Mazas dans l’attente d’un second procès. Il est libéré à la fin du mois d’août 1894. Joan Ungersma Halperin, Félix Fénéon : Art et anarchie dans le Paris fin de siècle, op. cit., p. 317.

[19] Un Domino, « Ce qui se passe : Échos de Paris : Le Monde des lettres », Le Gaulois, 12 juin 1895, p. 1.

[20] L’indignation des radicaux s’élève tout particulièrement à la suite de l’explosion d’une bombe à la Chambre des députés en décembre 1893. La violence dont certains anarchistes font usage ne constitue en aucun cas, pour eux, un outil capable de transformer la société ainsi que l’explique Gustave Geffroy dans un article de La Justice paru le 10 novembre 1893 : « Ne répondez pas, anarchistes, que ceux qui jettent des bombes font les mêmes choses qui ont toujours été faites – ou si vous répondez cela, ne vous donnez pas comme les annonciateurs des temps nouveaux. L’humanité est assez affolée de tuerie, souillée de sang. Ses destinées ne peuvent être vraiment changées que par la fin du crime, que par la définitive affirmation de la paix entre les pauvres hommes. » (Gustave Geffroy, Notre temps : Scène d’histoire, t. I, Paris, Société française d’imprimerie, 1908, p. 169.)

[21] Lancé en août 1881 par Victor Simond et Henry Maret, Le Radical est l’un des solides organes du radicalisme. Claude Bellanger, Histoire générale de la presse française, de 1871 à 1940, op. cit., p. 365.

[22] Anonyme, « Les Anarchistes : Les Arrestations », Le Radical, 9 juillet 1894, p. 2.

[23] Anonyme, « Les Arrestations arbitraires », Le Radical, 22 août 1894, p. 1.

[24] Anonyme, « Les Anarchistes : Les Arrestations », art. cit., p. 2.

[25] Un Parisien, « Bavardage », Le Radical, 9 avril 1894, p. 1.

[26] Anonyme, « Les Anarchistes : Arrestation de Fénéon et autres », Le Radical, 28 avril 1894, p. 2.

[27] B. Guinaudeau, « A Paris et ailleurs : Félix Fénéon », La Justice, 6 mai 1894, p. 1–2.

[28] Ibid.

[29] La Justice est lancée le 16 janvier 1880 par Georges Clemenceau. Ce quotidien est conçu comme l’organe des radicaux-socialistes. Claude Bellanger, Histoire générale de la presse française, de 1871 à 1940, op. cit., p. 367.

[30] Critique d’art proche des impressionnistes, Arsène Alexandre collectionne notamment les œuvres de Pissarro, Renoir, Forain, Toulouse-Lautrec, Rodin.

[31] Arsène Alexandre, « Tous les nommés Luce », La Justice, 16 juillet 1894, p. 2.

[32] Ibid.

[33] Arsène Alexandre, « Tous les nommés Luce », art. cit., p. 2.

[34] J. Cornely, « Une bombe à la Chambre », Le Gaulois, 10 décembre 1893, p. 1.

[35] Ibid.

[36] « Dans cette secte, chacun concourt au but suivant son tempérament et ses facultés, l’un en commettant le crime, les autres en l’amenant à le commettre par l’excitation et par l’assistance. » (Acte d’accusation extrait de la Gazette des tribunaux, « Justice criminelle, première audience du procès des Trente », 6-7 août 1894 cité par Joan Ungersma Halperin, Félix Fénéon : Art et anarchie dans le Paris fin de siècle, op. cit., p. 320.)

[37] Ce portrait est repris par la presse, plus spécifiquement conservatrice. Z., « Chronique des tribunaux : Le Procès des anarchistes », Le Gaulois, 19 juillet 1894, p. 3. Albert Bataille, « Gazette des tribunaux : Le Procès des trente », Le Figaro, 7 août 1894, p. 2–3.

[38] Anonyme, « Le Procès des anarchistes », L’Autorité, 8 août 1894, p. 1–2.

[39] Fourcaud, « Salon du Champ de Mars », Le Gaulois, 24 avril 1894, p. 4.

[40] J. Cornely, « Soulagement », Le Gaulois, 1er avril 1892, p. 1.

[41] Fourcaud, « M. Burne-Jones et les symbolistes », Le Gaulois, 7 février 1894, p. 3.

[42] « La médication générale serait le retour de la France à ces principes sans lesquels la sécurité publique et privée ne saurait exister, à ces principes dont la république est essentiellement la négation et dont la monarchie est essentiellement l’incarnation. Mais, dans une crise aiguë, on laisse pour plus tard l’hygiène et on s’occupe d’abord du remède immédiat. Ce remède immédiat, c’est une compression énergique et instantanée des gens qui préparent les bombes par leurs paroles et par leurs écrits. » (J. Cornely, « Une bombe à la Chambre », art. cit., p. 1.)

[43] Fourcaud, « Salon des Champs-Elysées », Le Gaulois, 30 avril 1895, p. 6.

[44] Fondé en 1826, Le Figaro est repris en 1854 par Hippolyte Villemessant. Violemment antirépublicain, ce quotidien se rallie à la République à partir de 1879 lorsque Francis Magnard succède à Villemessant comme rédacteur en chef. Dans les années 1880, il fait partie des grands quotidiens du centre. Claude Bellanger, Histoire générale de la presse française, de 1871 à 1940, op. cit., p. 194, 347.

[45] Gustave Geffroy, La Vie artistique, Paris, E. Dentu, 1892-1903.

[46] Philippe Gille, « Revue bibliographique : Art », Le Figaro, 6 juin 1894, p. 4–5.

[47] Philippe Gille, « Revue bibliographique : Art », art. cit., p. 4–5.

[48] Journal du libéralisme, Le Temps est fondé en 1861 par Auguste Nefftzer. Adrien Hébrard en prend la direction en 1872 et transforme ce quotidien austère en organe des républicains conservateurs, s’adressant à une clientèle d’abonnés qui apprécie la quantité et la sûreté des informations. Claude Bellanger, Histoire générale de la presse française, de 1871 à 1940, op. cit., p. 210-212.

[49] Anonyme, « Au jour le jour : L’Exposition des Indépendants », Le Temps, 22 mars 1891, p. 2.

[50] « Ces égarés s’imaginent avec quelque naïveté, et surtout avec une ignorance bien profonde des choses de ce monde, qu’il suffit que l’État ou la commune édicte des prescriptions quelconques pour que leur bonheur en résulte forcément. » (Anonyme, sans titre, Le Temps, 23 juillet 1889, p. 1.)

[51] Fondé en 1836 par Armand Dutacq comme quotidien monarchiste, Le Siècle devient républicain dès 1848. Il change à plusieurs reprises de propriétaires avant d’être affermé par Armand Massip en 1892. Le député et ancien ministre Yves Guyot en devient le directeur politique. Sous sa direction, le journal se met au service des industriels du Nord et du commerce parisien, se déclarant ennemi du socialisme. Claude Bellanger, Histoire générale de la presse française, de 1871 à 1940, op. cit., p. 214-215, 356.

[52] Jean-E. Schmitt, « Choses d’Art : Exposition Odilon Redon », Le Siècle, 31 mars 1894, p. 2–3.

[53] Rodolphe Rapetti (dir.), Odilon Redon : Prince du Rêve (1840-1916), cat. exp., Paris, Grand Palais, Galeries nationales, 23 mars – 20 juin 2011, Montpellier, musée Fabre, 7 juillet – 16 octobre 2011, Paris, Réunion des musées nationaux-Grand Palais, Musée d’Orsay, 2011, p. 133-134.

[54] Jean-E. Schmitt, « Choses d’Art : Exposition Odilon Redon », art. cit., p. 2–3.

[55] Odilon Redon, « La Fleur du marécage, une tête humaine et triste », Hommage à Goya, 1885, lithographie, 27,5 x 20,5 cm, Paris, Bibliothèque nationale de France.

[56] Jean-E. Schmitt, « Choses d’Art : Exposition Odilon Redon », art. cit., p. 2–3.

[57] Françoise Will-Levaillant, « L’analyse des dessins d’aliénés et de médiums en France avant le Surréalisme. Contribution à l’étude « de l’automatisme » dans l’esthétique du XXème siècle », Revue de l’art, 50, 1980, p. 26.

[58] Jean-E. Schmitt, « Choses d’Art : Exposition Odilon Redon », art. cit., p. 2–3.

[59] Odilon Redon, La Cellule d’Or, dit aussi Le Profil bleu, 1892, huile, or et pastel sur papier, 30,1 x 24,6 cm, Londres, British Museum.

[60] Yves Guyot écrit à la suite du meurtre du président de la République Sadi-Carnot : « ceux qui en sont moralement les complices, ce sont ceux-là qui font l’apologie des watrineurs, en appellent « au fusil libérateur », « aux ouvriers justiciers ». Cet assassin n’est pas un isolé : il est une résultante ». Yves Guyot, « Nouvel attentat », Le Siècle, 13 février 1894, p. 1.

[61] Jean-E. Schmitt, « Choses d’Art : Chez Le Barc de Boutteville », Le Siècle, 12 novembre 1894, p. 3.

[62] Yves Guyot, « Attentat contre M. Carnot », Le Siècle, 25 juin 1894, p. 1.

[63] Jean-E. Schmitt, « Choses d’Art : Chez Le Barc de Boutteville », art. cit., p. 3.

[64] Georges Lacombe, Le lavoir des malheureux, 1894, bois sculpté polychrome, 73 x 43,5 cm, collection Josefowitz.

[65] Thiébault-Sisson, « M. Gauguin et la peinture scientifique », Le Temps, 2 décembre 1893, p. 2.

[66] Paul Gauguin, Pastorales tahitiennes, 1892, huile sur toile, 87,5 x 113,7 cm, Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage.

[67] Charles Maurin, « Ravachol », Le Figaro supplément littéraire [Le Père Peinard], 13 janvier 1894.

[68] Thiébault-Sisson, « M. Gauguin et la peinture scientifique », art. cit., p. 2.

[69] Membre des hydropathes au début des années 1880, Jean Rameau, de son vrai nom Laurent Labaigt, fait partie en 1898 du comité de la Société des gens de lettres qui refuse la statue de Balzac d’Auguste Rodin.

[70] Jean Rameau, « Les Victoires de M. Zola », Le Gaulois, 14 février 1898, p. 1.

[71] Ibid.

Oriane Marre

Oriane Marre est docteure en histoire de l’art contemporain. Elle a réalisé sa thèse à l'Université Paris-Sorbonne, sous la direction de M. Arnauld Pierre : « La réception des avant-gardes dans la presse politique en France, de l’impressionnisme au fauvisme (1874–1905) ».