Le terrorisme esthétique comme antidote Claude Perez (U. d’Aix) : « Une parole juste, juste une parole » — Sur quelques réponses littéraires au terrorisme

Cet article a été initialement publié au sein du dossier “Littérature et arts face au terrorisme” dirigé par Catherine Grall.

Nous voudrions partir de ce paradoxe énoncé par Paul Ricœur : « Plus le lecteur s’irréalise dans la lecture, plus profonde et plus lointaine sera l’influence de l’œuvre sur la réalité sociale. N’est-ce pas la peinture la moins figurative qui a le plus de chance de changer notre vision du monde ? »[1] Alain Robbe-Grillet, avait déjà avancé l’impossibilité d’un engagement autre que littéraire, pour la simple raison que « La vie politique nous oblige sans cesse à supposer des significations connues : significations sociales, significations historiques, significations morales ». Mais c’est la phrase suivante qui retient notre attention : « L’art est plus modeste – ou plus ambitieux – : pour lui, rien n’est jamais connu d’avance.» [2] Ce qui frappe d’emblée, c’est que le « rien n’est jamais connu d’avance » de l’art recoupe l’imprévisible qui est un des traits majeurs du terrorisme, surtout après le 11 Septembre à en croire Jacques Derrida qui y voit une effraction d’un type nouveau : « Il y a traumatisme sans travail de deuil possible quand le mal vient de la possibilité à venir du pire. »[3]

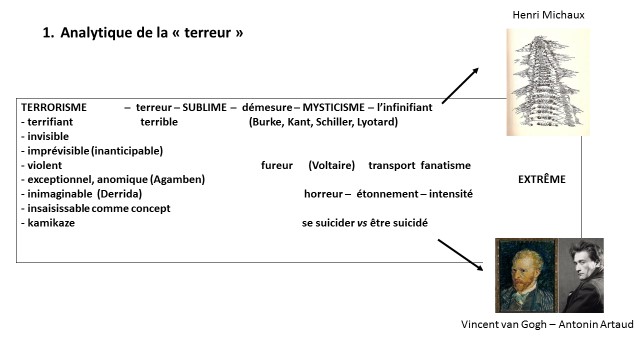

Aussi allons-nous d’abord procéder à une analytique de la terreur pour étudier ensuite l’aporie « infinivertie »[4] (pour parler avec Henri Michaux en pleine exploration de la mescaline) de la langue, et focaliser enfin sur deux motifs relevant de l’élan formel ou de la pulsion de vie (eros), à savoir le tourbillon et l’explosion. Notre hypothèse est la suivante : l’art, inédit par essence – « Il n’y a pas d’œuvre d’art qui ne fasse appel à un peuple qui n’existe pas encore », avançait Gilles Deleuze inspiré par le « peuple qui manque » de Paul Klee[5] – , aurait le pouvoir ou le devoir de sublimer (au sens physique de changer d’état, d’alléger, de rendre éthérée) la pulsion de mort (thanatos) de toute forme d’extrémisme, d’opposer à la barbarie arbitraire une violence poétique, d’instaurer un « état d’urgence culturel », contre la biopolitique de l’état d’exception légalisé. L’exercice consisterait alors à réaffecter à la culture une certaine force de combat, un éclat auquel nous devrions prêter attention, davantage qu’à toutes les techniques de captation d’attention dont l’extrémisme participe.[6]

Revenons à l’inanticipable que l’art partagerait avec le terrorisme. À en croire Derrida, dans sa petite plaquette de 1991 intitulée L’autre cap, cette hantise recouperait l’« inanticipable » constitutif de toute culture :

Comme toute histoire, l’histoire d’une culture suppose sans doute un cap identifiable, un telos, vers lequel le mouvement, la mémoire et la promesse, l’identité, fût-ce comme différence à soi, rêve de se rassembler : en prenant les devants dans l’anticipation (anticipatio, anticipare, antecapere). Mais l’histoire suppose aussi que le cap ne soit pas donné, identifiable d’avance et une fois pour toutes. [7]

En pleine Guerre du Golfe (1990-1991), Derrida exhorte toutefois à la vigilance et vient en quelque sorte à désavouer son injonction à l’hospitalité inconditionnelle, toujours dangereuse et risquée. Le nouveau pourrait mener au fantôme du pire : « Nous devons donc nous méfier de […] l’exposition amnésique à ce qui ne serait absolument plus identifiable. »[8]

Cette aporie doit rester à l’horizon de nos réflexions.

Analytique de la terreur

D’autres traits distinctifs s’agrègent à l’inanticipable si l’on examine la constellation sémantique du terme « terrorisme », concept « insaisissable » et dès lors à déconstruire, à extraire de son « sommeil dogmatique »[9] à savoir l’inimaginable, toujours selon Derrida : « Car les attentats à venir – comme cela se produirait en cas d’utilisation d’armes chimiques ou biologiques, ou d’une interruption majeure des communications numériques – pourraient être silencieux, invisibles et inimaginables en dernière analyse. »[10] Par sa violation des lois, rendant obsolète la législation internationale, le terrorisme instaure en outre un « état d’exception », une « zone d’anomie » que Giorgio Agamben fait remonter à la dispensatio (la dispense, l’exception) juridique et dont il constate qu’elle est « devenu[e] la règle » [11], le paradigme normal des sociétés contemporaines. Dans ce contexte l’on pourrait voir la prolongation de l’état d’urgence en France comme le retour du refoulé de cette biopolitique généralisée. Quant à Tahar Ben Jelloun, dans Le terrorisme expliqué à nos enfants, il réitère l’imprévisible et l’invisible – « Le terrorisme consiste à répandre la terreur, […]. Oui, non seulement il sème la peur, mais il est terrifiant parce qu’il est imprévisible, je veux dire invisible, on en sait pas où et quand il va frapper » [12] – mais omet l’inimaginable et l’exceptionnel que nous devons inclure dans notre cartographie conceptuelle laquelle décline et brasse le terrorisme, le sublime et l’extrême en art :

Le sémantisme du lexème « terrible » (du latin terribilis, de terrere, effrayer) – « Qui inspire de la terreur » – nous fraie en effet un chemin vers l’expérience esthétique du sublime et son sens familier rejoint l’idée d’exception : – « qui sort de l’ordinaire, qui suscite l’admiration, l’étonnement : Il est arrivé avec une fille terrible ». Le terme « fureur » (du latin furor, délire) comme catachrèse (métaphore sédimentée), pourrait à son tour réaliser l’interface entre fanatisme, « fureur » littérale, blâmée par Voltaire[13] et passion du sublime, « fureur » au figuré ou violence impétueuse des éléments naturels, tempêtes, volcans, ouragans, etc. Edmund Burke, dans Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau (1757)[14]évoque également la terreur ou l’effroi en rapport avec l’esthétique du sublime, comme instinct de conservation ou réflexe vital de la peur. Il faudra attendre Kant dans ses Observation sur les sentiments du Beau et du Sublime (1764), pour que cette peur, ce paroxysme de la sensibilité devienne une « crainte respectueuse »[15] maîtrisable, du moins par l’homme de culture formé moralement et à même d’appréhender la juste mesure de l’immensité, la norme de l’é-norme, à l’inverse de l’homme de nature épouvanté et se prosternant par idolâtrie devant la menace dynamique du grandiose. Kant prend l’exemple du paysan savoyard qui comprend mal l’intérêt que trouve le premier alpiniste à vaincre le mont Blanc (Henri de Saussure en 1789) : « la superstition ne fonde pas dans l’esprit la crainte respectueuse pour ce qui est sublime, mais seulement la peur et l’angoisse devant l’Être tout-puissant » :

Mais si nous nous trouvons en sécurité, le spectacle est d’autant plus attrayant qu’il est propre à susciter la peur, et nous nommons volontiers ces objets sublimes, parce qu’ils élèvent les forces de l’âme au-dessus de l’habituelle moyenne et nous font découvrir en nous un pouvoir de résistance d’un tout autre genre, qui nous donne le courage de nous mesurer avec l’apparente toute-puissance de la nature. [16]

C’est cette mesure, cet apaisement cognitif que l’esthétique du sublime bafouera au 20ième siècle. Ainsi le poète Henri Michaux s’empare-t-il de celle-ci pour décrire l’éprouvé de la prise de la mescaline. La haute montagne de Kant se fait Himalaya démesuré « aux angles de plus en plus aigus jusqu’à l’extrême bord de l’espace », voire « machine à himalayer ».[17] Renouant avec l’inimaginable de la terreur littérale, plus intrépide que le sujet de culture kantien, Michaux achoppe à cette limite sémiotique que Jacques Fontanille avait indiquée dans Sémiotique du visible à propos du dépassement d’un seuil d’intensité, à savoir la perte du sens : « le risque de l’esthésie, c’est la fusion irréversible, où la découverte immédiate de la plénitude du sens peut, à tout moment, pour peu que l’intensité dépasse le seuil de sensibilité du sujet, se transformer en effondrement complet du sens »[18] ? Car la mescaline s’avère intolérablement despotique : « j’étais et je n’étais pas, j’étais pris, j’étais perdu, j’étais dans la plus grande ubiquité. Les mille et mille bruissements étaient mes mille déchiquetages »[19]. Si le corps demeure peu ou prou à l’abri, l’esprit est entraîné dans une violence de montagnes russes, dépassant tout entendement, se voit broyé, évidé : « La mescaline multiplie, affine, accélère, intensifie les prises intérieures, dont on voit, médusé, sans la comprendre, la crue extraordinaire. Les yeux fermés, on est en présence d’un immense monde… Rien n’y préparait. On ne le reconnaît pas »[20]. Il y a donc lieu de se demander si l’on peut franchir indemne le seuil d’intensité, d’hyperesthésie, comme dans la transe mystique. Au-delà des seuils de l’obscurité totale ou de la clarté éblouissante, « le monde redevient à la fois invisible et insignifiant. »[21]

Notre homologation théorique entre terrorisme et art vient toutefois à échouer sur un point crucial. Le terrorisme repose toujours sur du factitif. Autrement dit, le passage à l’acte est réel dans le cas de l’attentat suicide, voire du « suicide auto-immunitaire» [22] de toute une nation, tandis que l’artiste « est suicidé », tel van Gogh qu’Antonin Artaud qualifia de « suicidé de la société » : « la conscience générale de la société, pour le punir de s’être arraché à elle, / le suicida » [23]. Autrement dit, l’art ne connaît pas de martyrs mais des « martyrisés » : « Van Gogh, le martyrisé. » [24] Toutefois, certaines œuvres ont beau nous procurer un vertige herméneutique, notre intégrité de sujets n’est pas entamée. Protégés par une hétérotopie existentielle, nous sommes ontologiquement à l’abri. Nous ne baignons pas dans l’évènement mais restons sur la berge. A contrario, même si certains terroristes comme Salah Abdeslam, impliqué dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, n’accomplissent pas le parcours modal [25] de la « compétence » à la « performance » mais s’arrêtent à l’intimidation, l’imminence, la potentialité inchoative de l’acte perturbe tout le système car l’événement n’a pas pu être « archivé » [26] , n’a pas atteint le terminatif. Il n’en demeure pas moins accompli mentalement et d’autant plus traumatisant. Ceux qui font l’amalgame entre la menace du terrorisme et la menace du flux d’immigrés sont empêtrés dans cette même logique d’un à venir menaçant non archivable mais postulé comme finitude dysphorique. Le déferlement d’une vague convoquée dans les caricatures de migrants va ainsi être lue par les esprits hospitaliers comme la preuve de l’injustice faite aux réfugiés (qui échouent malgré eux sur nos rivages) et par les esprits hostiles comme la preuve d’un manque de fermeté (une vague à endiguer). Récapitulons, le terrorisme et le racisme accomplissent ce qui n’a pas lieu d’être, tandis que l’art suspend ce qui est.

Nous touchons ici à l’impossible de la praxis fictive ou artistique qui magnifie le pouvoir-faire et minorise le faire-être. Paul Valéry ne disait-il pas « ne pas être poète, pouvoir l’être » ? Les expériences seront toujours feintes, de papier, irréalisables, tant le bien que le mal jugulés par leur impossible réalisation. Barthes qualifie cet irréalisable d’impossibilia : « un auteur n’est jamais tenu de garantir son œuvre. »[27] Dans l’art le passage à l’acte est purement symbolique mais c’est à la fois sa force : c’est par la résistance au réel que l’art a une vertu régénérante. En revanche, le spectateur se sent ébranlé, déstabilisé, ému (dans le sens étymologique de « mouvoir »), l’art nous fait vivre les événements par procuration, mais non sans empathie, trouble. C’est cette double tension entre l’immersion dans l’œuvre et son retrait en deçà, « immersion critique » (selon Yves Citton), qui constitue la richesse de l’expérience esthétique. Pour en revenir aux modalités, ce sont les œuvres qui dérogent au devoir (obligation et probabilité) et donc aux règles de bienséance et de vraisemblance qui sont les plus dérangeantes : contraire aux bonnes mœurs, contraire à toute prévision raisonnable « infraction et accident »[28]. Dans l’« agir sans maxime »[29] l’on retrouve l’inanticipable, et l’incompréhensible, l’indocilité qui sont les bouées de sauvetage de l’art dans un monde submergé par la pensée unique, le conformisme, le « grégarisme attentionnel »[30] ou, en termes de sémiotique tensive, « l’intensité » de la violence poétique, son éclat, tranchent sur un monde atone.

Le dépassement des limites du langage

Le langage, qu’il soit verbal ou iconique, possède cette faculté de franchir ses propres limites, d’être tout-puissant mais bute sur les remparts du logos et même du sens. Ce que Blanchot appelle la « défaillance »[31] du dire. Comme le sublime exigeait un minimum de contrôle, le langage doit se soumettre à certaines conventions pour véhiculer l’indicible. Le langage qui veut dire l’excès est toujours « tragique » car impuissant à atteindre son but, tandis que le terrorisme ne connaît pas le tragique, anéantit son moyen dans ses fins.

Gilles Deleuze distingue dans le Cratyle de Platon deux types de langage : l’un désignant les arrêts et les repos qui recueillent, qui encaissent l’action de l’Idée, l’autre véhiculant des mouvements que Deleuze appelle « devenirs rebelles » [Platon, Cratyle, 437] : « un pur devenir sans mesure, véritable devenir-fou qui ne s’arrête jamais »[32], là où le langage permet d’outrepasser les limites, par exemple dans l’usage du « trop ». Blanchot emboîte le pas à Deleuze car il avance que c’est précisément en faisant le jeu de l’écriture qu’on peut déjouer celle-ci, la mettre en rapport avec son dehors, avec sa démesure, selon un « mouvement d’arrachement, de dérangement ou d’ex-termination qui est à l’œuvre dans la parole. »[33] Contrairement à Nietzsche qui prétend que « nous n’aurions de mots que pour les états extrêmes » – joie, douleur –, Blanchot avance le contraire : « nous n’avons pas de mots pour l’extrême » car « l’éblouissement, la douleur fait brûler tout vocable et le rend muet » [34]. Georges Didi-Huberman évoque la même aporie que les poètes s’emploient à « faire exploser » :

Mais le pathos comme impasse du logos – rester sans voix, sans mots, sans phrases et sans pensée sous l’emprise de la passion – ne risque-t-il pas aussi de mettre le logos en aporie, en impasse avec lui-même ? […] L’aporie consiste peut-être dans la situation même où l’émotion, cette parole en suspens, ce langage empêché, est comme requise de se plier aux conditions « catégorielles » du pensable et du dicible. Ne revient-il pas aux poètes de faire exploser cette aporie, je veux dire de savoir entrer dans un usage « non catégoriel » de la langue ? Ne font-ils pas parler l’émotion au-delà des contraintes de leur propre langue ?[35]

Gilles Deleuze et Félix Guattari avaient déjà repéré dans le style de Kafka un procédé qui fait que « le langage cesse d’être représentatif pour tendre vers ses extrêmes ou ses limites »[36], à savoir l’actualisation intensive des variations inhérentes de la langue. En truffant l’allemand officiel de la force expressive et des outils intensifs du yiddish – la multiplication et la succession des adverbes ; l’emploi des connotations dolorifères (par exemple des adverbes comme « très », dérivé de « trans- », qui conserve l’idée de dépassement, sehr en allemand, qui dérive du moyen haut-allemand sêr signifiant « douloureux »[37]) –Kafka applique un procédé de minoration à la langue allemande hégémonique dans la Prague du début du 20ième siècle, faisant appel chez le lecteur à des forces affectives, ce que Deleuze appelle des « intensités désirantes ».

Dans L’infini turbulent Henri Michaux ressentait ce tiraillement entre toute-puissance et inadéquation du dire lorsqu’il s’agissait de mettre en mots ou en image l’expérience mescalinienne, témoin la récurrence de l’adverbe « extrêmement » ou l’orgie de superlatifs : « On étouffe de superlatifs. On hurlerait des superlatifs. On est immense et rayonnant en superlatifs. »[38] Or, tandis que le discours doit encore s’embarrasser de tout un arsenal de figures, le dessin halluciné peut perdre sa valeur mimétique, sa précision figurative (la mescaline « châtre l’image »[39] au profit d’une valeur symptomale, indiciaire, sorte d’empreinte sismographique d’un corps agi, en prise à des impulsions, des influx nerveux, des vibrations. Mais c’est une distinction vaine car les mots, devenus calligrammes, subissent le même phénomène d’étirement que les choses, se superlativisent, deviennent immensément longs, tels « martyrissiblement »[40] ou encore le mot « intolérable » qui entraîne avec lui « l’irrémédiable, l’intarissable, l’impitoyable, l’increvable, l’indéfinissable, l’indéracinable, l’infatigable, l’incroyable, l’innombrable, l’irrévocable, l’inguérissable, l’impitoyable, l’impérissable, l’infranchissble, l’indomptable, sans compter, l’irrecevable, l’incompressible, l’’indomitable’ »[41]Aussi Michaux rêve-t-il d’un autre médium, cinétique, animé, énergétique –, au-delà du langage en phase avec ce sublime sécularisé : « le sublime est la présentation dans sa motion »[42].

Forte de ces considérations, nous nous proposons de scruter deux figures du terrorisme plastique qui assument cette violence sémiotique, deux motifs ou tropes au sens étymologique de « ce qui tourne, qui change de sens » figures dynamiques (dunamis en puissance vs energeia, en acte) appartenant à l’esthétique de l’élan ou du moins à un « imaginaire dynamique » (Bachelard), à savoir le tourbillon et l’explosion. Nos deux figures, puisant dans les images de l’océan déchaîné, ne s’inscrivent pas seulement dans une esthétique du jaillissement, de la dilatation ou tout simplement de l’élan, mais se voient fédérées par l’astrophysique actuelle : par exemple dans la galaxie du Tourbillon, qui conjugue le spiralé et la déflagration, le continu et le discontinu. Cette double force de contraction /dilatation serait à envisager comme antidote à toute forme d’extrémisme littéral, dans les deux acceptions de l’« extrême » : topologique (tout à fait au bout) et tensif (au plus haut degré). Si seulement les extrémistes, en quête d’aventure, qui s’engagent souvent malgré eux, pouvaient canaliser l’énergie vers d’autres fins, artistiques par exemple, devenir créateurs.

L’esthétique de l’élan vital

Quoi de plus complexe qu’une vague, ce phénomène que Vitruve a eu tant de mal à faire entrer dans la pensée. [43]

L’« élan vital » – concept que Henri Bergson forge dans L’évolution créatrice (1907) pour expliquer la force qui anime l’évolution des organismes et de la vie psychique – est déclinée par plusieurs artistes : sous forme de tourbillon centripète ou de déflagration centrifuge. Selon Bergson l’élan vital meut la fourmi comme l’homme, et son énergie créatrice se divise dans sa poussée en une infinité d’espèces. Or, si pour Bergson chaque individu est la concrétion de l’élan vital après avoir surmonté la matière brute, chaque œuvre est pour nous le résultat de cette poussée interne solidifiée, particularisée, mais ranimée par le regard du spectateur. L’élan vital comporte trois tendances générales : la torpeur pour faire les plantes, l’instinct pour faire les animaux et l’intelligence pour faire l’homme mais toutes les espèces sont reliées à la même réalité. Dans Les Deux sources de la morale et de la religion (1932), Bergson dépasse toutefois le machinisme aux agencements infinis de Spinoza (unique plan de nature pour les animés ou les inanimés) car il envisage deux types de morales : une morale close ou religion statique qui repose sur la fabulation, les mythes ou la superstition, moteurs pour le maintien du groupe et, à l’opposé, une morale ouverte ou religion dynamique qui préside à l’élargissement de la communauté et qui élève l’homme au-dessus de ses instincts, sans quoi les sociétés seraient immuables. Seule l’intelligence revenant aux sources de l’élan vital créateur ouvre les sociétés. Et Bergson de réserver cette fonction à la mystique, atteignant à l’incommensurable : l’amour de l’humanité. Quand l’inspiration se dégrade en formules impératives – et le terrorisme participerait selon nous de cet aveuglement –, la loi de dichotomie règne. Par contre, la mystique nous mène vers « un appel libérateur et ou le vouloir n’est plus motivé, conseillé mais créé » [44], comme l’avance Ricœur lecteur de Bergson. C’est la traduction de cet élan vital dans les arts qui nous occupera ci-après.

Le tourbillon

Que ce soit La grande vague de Kanagawa de Hokusai (1831), La nuit étoilée (1889) de Van Gogh ou les spasmes de Francis Bacon, dans sa volonté de peindre la sensation plutôt que le sensationnel, tous traduisent cette morphogenèse créatrice de la spirale, et entraînent le spectateur à suivre ces lignes sinueuses. Plusieurs critiques s’accordent pour décrire ce phénomène : suivant la « rythmestésique » de Henri Maldiney, « le rythme est en liaison directe avec le spectateur, et l’oblige en quelque sorte d’’entrer dans la danse’ » [45] ; d’après Lyotard, « regarder le tableau c’est y tracer des chemins, y co-tracer des chemins, du moins, puisqu’en le faisant le peintre a ménagé impérieusement (encore que latéralement) des chemins à suivre, et que son œuvre est ce bougé consigné entre quatre bois, qu’un œil va remettre en mouvement, en vie »[46] ; et, pour Deleuze, « Moi spectateur, n’éprouve la sensation qu’en entrant dans le tableau, en accédant à l’unité du sentant et du senti. »[47] Car la sensation serait ce qui « se transmet directement en évitant le détour ou l’ennui d’une histoire à raconter ».[48]

L’élan formel a en outre un pouvoir de gestation multiple et engendre partout de nouvelles courbes : la vague scélérate (tsunami) à la silhouette de dragon géant déferle en griffes d’écume chez Hokusai ; les « paysages convulsionnaires »[49] de Van Gogh, ses « défilés giratoires »[50] révélateurs de « formidables ébullitions internes »[51], de « souffrance du pré-natal » [52], giclent « en flammèches »[53]; ou encore, les flux agissant derrière les choses, la force d’un cri, les spasmes qui déterminent des organes aléatoires chez Bacon finissent par déserter la figure et demeurer : « pure Force sans objet, vague de tempête, jet d’eau et de vapeur, œil de cyclone, qui rappelle Turner dans un monde devenu paquebot »[54],

Paul Valéry, dans « L’homme et la coquille » (1937), prend prétexte de la force radiale d’un mollusque qui « émane sa coquille » [55] pour développer une esthétique et une poiétique. L’hélice spiralée devient un motif fondamental qui induit le regard, « l’entraîne à je ne sais quel vertige réglé » Sa « grâce tourbillonnante », mène en outre à des considérations épistémologiques qui voit la coquille se prévaloir d’« une Puissance génératrice » qui fait fi des séparations entre géométrie et physique, des dissensions entre Euclide et Einstein, puisque ce « simple gastéropode » nous fait voir « la perfection dans l’art » dépassant tout ce qu’un potier pourrait façonner :

La disposition des courbes qui, sillons ou rubans de couleur, suivent la forme, et celle des lignes qui les coupent, font songer à des « géodésiques », et suggèrent l’existence de je ne sais quel « champ de forces », que nous ne savons pas déceler, et dont l’action imprimerait à la croissance de la coquille l’irrésistible torsion et le progrès rythmique que nous observons dans le produit.[56]

Dans L’âme et la danse (1923) Valéry fera de cette force tourbillonnante l’essence de la danse, et partant, le transcendantal, la condition de possibilité de tout art. Frédéric Pouillaude réitérera cette thèse en rappelant que la danse plus que les autres arts canalise la dissipation, l’ivresse, la dépense motrice, l’effervescence : « Telle est l’essence de la danse. Elle consiste en une certaine mise en forme de la dissipation ; elle ordonne la puissance surabondante et construit en rythmes et figures l’élan informe de notre force vitale ».[57] Cette dialectique entre les contraintes du cadre (ici le corps) et l’ubiquité et l’amplitude de l’art est incarnée par la danseuse Athikté qui vibre et tourne devant les convives, bondit hors de sa forme et se reforme, « dévorée de figures innombrables ». Aussi fait-elle dire à Socrate : « Voyez-vous… Elle tourne… Un corps, par sa simple force, et par son acte, est assez puissant pour altérer plus profondément la nature des choses que jamais l’esprit dans ses spéculations et dans ses songes n’y parvint ! » Après avoir pivoté indéfiniment, avec la violence d’une extrême félicité, Athikté explique, perplexe, d’où elle revient : « Asile, asile, ô mon asile, ô Tourbillon ! — J’étais en toi, ô mouvement, en dehors de toutes les choses »[58]

Que les auteurs aient été fascinés par la natura naturans, Italo Calvino nous le confirme. La spirale, petit récit des Cosmicomics, évoque la sécrétion du mollusque comme pur désir de créer, mais aussi de plaire à la femelle. L’élan formel se mue en libido : « Et dans ce mode d’expression je mettais toutes les pensées que j’avais pour elle. » [59] Une telle plasticité créatrice n’est pas sans affecter l’ontologie du sujet. Catherine Malabou qualifie celle-ci de « cinéplastique de l’être » à la fois créatrice et destructrice : « une puissance d’anéantissement se cache au cœur de la constitution même de l’identité »[60], telle une hétéro-affection, une hantise de l’autre en soi. L’art permet en effet de revoir l’ontologie comme figée en la concevant comme susceptibles de transformations, de malléabilité.

La littérature n’est pas en reste. Pèlerinage d’un artiste amoureux, roman d’Abdelkébir Khatibi, dès lors qu’il relate le cheminement d’un stucateur imprégné de la calligraphie arabe et de l’arabesque, devient un artefact hybride, résultat d’un entrelacs d’image et de texte. Outre la tresse de plusieurs fils narratifs sinueux (l’histoire de l’artisan et de l’art ornemental, l’amour charnel pour une femme sensuelle, le pèlerinage à la Mecque), certains passages épousent le graphisme spiralé de la calligraphie avec ses boucles, ses volutes et ses embrayages. Par exemple, lorsque le stucateur rentre à Fès après son pèlerinage arrive sur une place où un conteur est en train de raconter son histoire, le croyant mort. Sans relever le capuchon qui voilait son visage, il écouta, incognito, sa propre histoire :

Le bateau de Raïssi, continua le conteur, a été jeté dans les airs par le tourbillon. Tourbillon de feu, lancé par le Dragon des Sept Mers. Il a tourné dans le ciel et la coque a été renversée. Le bateau continue sa route, dans cette position. Les poissons envahissent le bateau, sautent au cou des pèlerins, leur mangent les yeux, puis les ventres et les bas-ventres. Alors Raïssi prend une épée. Il assomme poissons, rats, goules phosphorescentes. Il voit une barcasse suspendue derrière lui. Il la détache, la pousse jusqu’à la sortie du bateau. La barcasse saute ente les vagues, le Dragon la poursuit. Il l’avale, lui et sa barcasse. [61]

Le naufrage s’avère ici la version islamique du naufrage de l’Ulysse dantesque, englouti par une lame de fond pour avoir voulu dépasser les colonnes d’Hercule et accéder à la connaissance.

La déflagration comme sublimation

La beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle

ou ne sera pas. (André Breton, L’Amour fou, 1937)

Une deuxième figure sous-jacente à l’élan vital est l’explosion. Les auteurs n’ont en l’occurrence plus la contrainte de faire entrer une force giratoire dans le quadrilatère de l’œuvre, mais de suspendre une diffusion de particules centrifuges. Le romancier Jean Portante, dans L’architecture des temps présents, relate de la sorte les représailles des Allemands pour un attentat de la résistance en 1943 contre les SS. Leur prise d’otage de dix villageois innocents à l’issue de cette action vient dès lors frapper à la mauvaise conscience du narrateur impliqué dans l’attentat :

Pendant longtemps, elle m’apparut dans les rêves, la maison dynamitée. Une boule de feu. Le toit qui était arraché et flottait dans le ciel, les tuiles rouges qui éclataient en mille morceaux, explosant chacun à son tour, formant un bouquet multicolore près des nuages sombres. Comme dans un feu d’artifice qui s’épanouissait dans toute sa splendeur et qui, soudain, se figeait. Et c’étaient des bouts de corps carbonisés qui retombaient, des bras, des mains, des jambes, des pieds, des têtes. Des têtes avec des bouches qui parlaient à voix basse en tombant. S’arrêtant à hauteur de mon visage en me chuchotant trois syllabes à peine audibles : assassin. Puis les murs s’envolaient. [62]

L’épilogue apocalyptique de Zabriskie Point (1970) de Michelangelo Antonioni pourrait être la scène primitive de cet épisode dès lors qu’il parvient à sublimer la gravité de la contestation étudiante contre un État raciste et tyrannique. La jeune rebelle fantasme sa vengeance contre la société dans une scène hallucinée et hallucinante, qui voit tous les symboles du consumérisme occidental exploser et être réduits en lambeaux flottant dans les airs, saisies au ralenti sur la musique envoûtante des Pink Floyd. L’art et l’amour sont une sublimation du réel, le seul lieu où la révolte et la libération semblent possibles.

Dans ses Leçons américaines (1985), Italo Calvino, appelait de ses vœux, comme valeur à défendre pour le 21ième siècle, la « légèreté », la soustraction de poids, seul moyen pour lutter contre la pesanteur et l’inertie du monde. Il n’hésite pas à renvoyer à Dante qui avait l’art de requalifier l’horreur par la poésie, comme dans le chant XV de L’Enfer où sont punis les Blasphémateurs ;

Sovra tutto ‘l sabbion, d’un cader lento,

piovean di foco dilatate falde,

come di neve in alpe sanza vento…

Partout, sur le sable, lentement

pleuvaient de larges flocons de feu,

comme, d’un temps calme, la neige sur les Alpes. (trad. Lamennais, Flammarion, 1910)

Le même Calvino nous offre une allégorie de l’explosion avec son récit scientifique « Tout en un point », désignant le noyau préalable au Big Bang, au rayonnement centrifuge qui engendre l’univers. Calvino nous convie à une réécriture (burlesque) de la Genèse, relatant l’explosion originelle qui engendre une « dislocation hyperboliquement ubiquitaire ». Ce conte philosophique, par le biais de la promiscuité du vécu dans le point, « serrés comme des sardines »[63] nous confronte à une petite communauté mesquine et raciste envers ces immigrés voulant tendre un fil dans le point pour faire sécher leur linge. La promiscuité se teinte d’érotisme avec le personnage féminin, Mme Ph(i)Nko. Si dans un point il y a un lit, tous ceux qui sont dans le point sont dans le lit. Calvino parvient à métamorphoser en un sentiment de béatitude cet érotisme, qui de ce fait, en se poétisant, devient image d’un eros primordial, au sens mythique du mot. La Femme, la parthéno-génitrice, mère et déesse, va faire naître l’univers à partir d’un désir, d’un élan de générosité et d’amour général, un désir tout italien de gourmandise et d’altruisme :

On était bien ainsi, tous ensemble, de cette façon ; mais il fallait que quelque chose d’extraordinaire arrivât. Il aura suffi qu’à un certain moment elle dise : “Mes enfants, si j’avais un peu de place, comme il me serait agréable de vous faire des tagliatelle.” A cet instant même, nous pensâmes tous à l’espace qu’occuperaient ses bras ronds en allant d’avant en arrière avec le rouleau sur la feuille de pâte, sa poitrine descendant sur le grand tas de farine et d’œufs qui encombraient le vaste plan de travail, cependant que ses bras la pétriraient toujours et encore, blancs et pommadés d’huile jusqu’au-dessus du coude ; nous pensâmes à l’espace qu’occuperaient la farine, et le blé pour faire la farine et les champs pour cultiver le blé, et les montagnes d’où descendrait l’eau pour irriguer les champs, et les pâturages pour les troupeaux de veaux qui fourniraient la viande pour la sauce ; à l’espace qu’il faudrait pour que le Soleil arrive à faire mûrir le blé, [64]

On retrouve ce que Heidegger désignait par das Geviert, l’uniquadrité, le fait que dans chaque chose (la cruche) s’attarde les quatre puissances élémentaires : le ciel, la terre, le divin et l’humain (Sein und Zeit, 1927) Le monde éclate en mille fragments, qui brisent l’unité initiale, béate et indistincte. Du point de vue stylistique, cette explosion inaugurale donne lieu à une phrase interminable qui traduit syntaxiquement l’idée d’expansion par reprises successives, concentriques. Selon Perle Abbrugiati[65], la forme radiale représente une forme de nostalgie car dans cette ubiquité engendrée, tout se perd. La création est un acte de séparation, et la naissance est un renoncement à l’unité fusionnelle. D’un point de vue épistémologique, on a une allégorie de toute création, qui serait toujours éloignement d’un point de départ, dilatation, perte, disparition.

Figures hybrides

Le cri d’Edvard Munch (1893) conjugue le tourbillon, par ses sinuosités et lignes de fuite vertigineuses qui happent le spectateur dans le tableau, et l’explosion dans la mesure où le journal du peintre fait allusion à l’éruption du volcan indonésien en 1883 Krakatoa. Le rouge flamboyant était vraisemblablement provoqué par les cendres émises lors de l’explosion. Munch écrivit dans son journal, le 22 janvier 1892 :

Je me promenais sur un sentier avec deux amis — le soleil se couchait — tout d’un coup le ciel devint rouge sang. Je m’arrêtai, fatigué, et m’appuyai sur une clôture — il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville — mes amis continuèrent, et j’y restai, tremblant d’anxiété — je sentais un cri infini qui se passait à travers l’univers et qui déchirait la nature.

L’œuvre épouse ainsi la force des éléments, le tsunami céleste, provoquant des nuages noctulescents dans le ciel que l’on put observer jusqu’en Europe du Nord. Il n’est pas impossible que Munch se soit inspiré des lignes incurvées de Hokusai ou de Van Gogh, ce que des exercices de « mash-up » proposent.

Antonin Artaud, suite à l’exposition van Gogh organisée à la galerie Pierre Loeb en 1947, thématise les deux figures en insistant sur ce creuset de paysages en puissance, avec ces virgules, apostrophes, gerbes, faisceaux, embrasements, bombardements, éclatements, feux grégeois, météores.

le séculaire concassement d’éléments, l’épouvantable pression élémentaire d’apostrophes, de stries, de virgules, de barres dont on ne peut plus croire après lui que les aspects naturels ne soient faits

Je vois, à l’heure où j’écris ces lignes, le visage rouge sanglant du peintre venir à moi, dans une muraille de tournesols éventrés,

dans un formidable embrasement d’escarbilles d’hyacinthe opaque et d’herbage lapis-lazuli.

Tout cela, au milieu d’un bombardement comme météorique d’atomes qui se feraient voir grain à grain

j’ai vu la figure de Van Gogh, rouge de sang dans l’éclatement de ses paysages, venir à moi »

kohan/taver/tensur/purtan

dans un embrasement

dans un bombardement

dans un éclatement, [66]

Une mise en garde finale nous conduit vers notre conclusion :

Méfiez-vous des beaux paysages de Van Gogh tourbillonnants et pacifiques,

convulsés et pacifiés.

C’est la santé entre deux reprises d’une insurrection de bonne santé.[67] (p. 81)

Conclusion : état d’urgence culturel ?

Tous ces exemples relèvent d’un arrêt sur image, d’une suspension d’une violence contenue dans les limites d’une œuvre. Reprenons le concept d’homme de culture de Kant qui maîtrisait la démesure du sublime. On aimerait ériger ici un état d’urgence culturel, dépêchant un nouvel homme de culture, au sens étymologique de colere, cultiver mais aussi prendre soin de, entretenir, préserver.

La question qu’on est en droit de se poser est celle de l’usage de cette force de gestation de l’art. Doit-on la muer en activisme afin de contrer le terrorisme ? À rebours de Voltaire qui allouait aux lettrés chinois, seuls à même de rendre l’âme tranquille, le remède contre le fanatisme, nous aimerions déceler une éthique lénifiante dans l’expérience esthétique, qui déborde tout dogmatisme réducteur. Dès lors que l’explosion et la spirale sont des figures du vivant, dès lors que Hokusai saisit l’instant éphémère où la vague gigantesque menace d’engloutir les vulnérables embarcations, soumises au bon vouloir de la nature toute-puissante, il y aurait aussi une application écologique contenant en germe une éthique : « l’œuvre est un exercice de finitude dans un océan sémiotique infini »[68] ou, pour le dire avec Peter Sloterdijk dans Ecumes[69], une « biosophie » qui devrait réfléchir sur la fin de notre sphère anthropique protégée par un système immunitaire.

L’intensité (pacifique) que nous ressentons devant l’œuvre instaure en tout cas une communauté esthétique qui récuse tout communautarisme et même de toute action concrète s’il est vrai que l’on attend pas d’un intellectuel une praxis mais l’ébranlement d’une conscience, la création de communautés critiques, surtout au sein des communautarismes. L’art, en variant les points de vue, en éduquant à entrer dans la danse, à devenir autre, peut prémunir contre le solipsisme identitaire de tout extrémisme. Que cela n’empêche pas de passer à l’acte symboliquement. Ainsi, calqué sur le modèle du « seed bombing » (pratique de végétalisation sauvage des villes), Pierre Senges invente-t-il un personnage de botaniste terroriste dans Ruines de Romequi relate l’histoire d’un employé du cadastre qui prépare une apocalypse végétale, un travail de sape botanique : « il sème un peu partout graines de plantes et mauvaises herbes qui, en s’épanouissant, percent le goudron, soulèvent le bitume, fissurent les murs » (quatrième de couverture), sa fronde ou sa mutinerie jardinière ayant pour fin de « lever les derniers pavés de la ville » [70] , de parasiter l’architecture urbaine de créer un paradis à l’échelle urbaine » avec l’avancée de ses frondaisons. Ce lent travail de sape est en tout cas salutaire à l’imagination encombrée de béton. Car l’écriture est en soi une praxis, « batailler, investir, planter »[71], même et précisément au bord l’idiomatique, de la singularité, de la folie ; Noël Godin, l’entarteur flibustier monte au créneau en prenant pour cible tout visage imbu de sa gloire et en faisant des adeptes par son Internationale pâtissière ; et, enfin, afin d’esquiver la colonisation par des médias qui nous submergent de contenus prévisibles, Yves Citton incite à cultiver le singulier (extravagant) étayé par aucune norme ou maxime, l’inattendu, l’inanticipable. L’art doit, à son sens, abriter, donner une hospitalité à ces enclaves, niches d’expérience, vacuoles afin de détourner l’attention des idées reçues de la pensée unique, de l’esprit moutonnier, et de la viralité des clichés, lancer une machine de guerre ou de guérilla de l’attention, guérillas artistiques qui opposent une puissance poétique à toute présomption de vérité infuse. Blanchot était moins un homme de terrain mais pas moins lucide : « Le désastre nous ôtant ce refuge qu’est la pensée de la mort, nous dissuadant du catastrophique ou du tragique, nous désintéressant de tout vouloir comme de tout mouvement intérieur, ne nous permet pas non plus de jouer avec cette question : qu’as-tu fait pour la connaissance du désastre ? » [72]

Si l’extrémisme risque de se diluer dans l’entropie ou dans l’obsolescence, l’œuvre d’art garde la fulgurance et l’éclat. Que l’art soit moins traumatisant que la vie réelle, c’est un fait, mais il faudrait convertir cet apaisement inhérent à l’art en résilience pour les âmes tourmentées ou en aiguillon pour les âmes aveuglées. Paolo Veronese répondit au reproche d’indécence et d’hérésie que l’Inquisition lui fit à propos de La Dernière Cène (1573) (qu’il a ensuite rebaptisée Repas chez Lévy) : « Nous autres peintres, nous prenons des licences que prennent les poètes et les fous ». Il nous incombe de trouver dans la littérature et les arts les ressources pour répondre sans violence à la violence.

[1] P. Ricœur, Temps et récit III, Le temps raconté, Paris, Seuil, 1985, p. 263.

[2] A. Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Paris, Minuit, 1963, p. 120.

[3] J. Derrida & J. Habermas, Le « concept du 11 septembre ». Dialogues à New York (octobre-décembre 2001) avec Giovanna Borradori (Philosophy in a time of terror, University of Chicago Press, 2003), Paris, Galilée, 2004, p. 149.

[4] H. Michaux, L’infini turbulent, Paris, Gallimard, 1957, p. 19.

[5] G. Deleuze, Qu’est-ce que l’acte de création ? Conférence donnée à la fondation Femis, 17/05/1987 http://www.webdeleuze.com/

[6] Cf. Y. Citton, Pour une écologie de l’attention, Paris, La couleur des idées, 2014.

[7] J. Derrida, L’autre cap, Paris, Minuit, 1991,p.23

[8] Ibid., pp. 23-24.

[9] J. Derrida & J. Habermas, Le « concept du 11 septembre », op. cit., pp. 12-13.

[10] J. Derrida, « Qu’est-ce que le terrorisme? » entretien avec G. Borradori, Le Monde diplomatique, février 2004, pp. 14-15.

[11] G. Agamben, Etat d’exception, Paris, Seuil, 2003, p. 116.

[12] T. Ben Jelloun, Le terrorisme expliqué à nos enfants, Paris, Seuil, 2016, p. 24.

[13] Voltaire, « Fanatisme » dans Dictionnaire philosophique portatif, 1764.

[14] E. Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757.

[15] E. Kant, Critique de la faculté de juger, Section I, livre II, §28-29.

[16] Ibid.

[17] H. Michaux, Misérable miracle. La mescaline, (Monaco, Ed. du Rocher, 1956), Paris, Gallimard, 1972 (nouvelle édition augmentée), pp.21-22.

[18] J. Fontanille, Sémiotique du visible. Des mondes de lumière, Paris, P.U.F., 1995, p.65.

[19] H. Michaux, Misérable miracle, op.cit., p. 24.

[20] H. Michaux, Connaissance par les gouffres, Paris, Gallimard, 1967, pp.30-31.

[21] J. Fontanille, Sémiotique du visible, op.cit., p.74.

[22] « Un processus auto-immunitaire, c’est, on le sait, cet étrange comportement du vivant qui, de façon quasiment suicidaire, s’emploie à détruire ‘lui-même’ ses propres protections, à s’immuniser contre sa ‘propre’ immunité. » (J. Derrida & J. Habermas, Le « concept » du 11 septembre, op.cit. 145)

[23] A. Artaud, Van Gogh. Le suicidé de la société, Paris, Editions K, 1947, « folio », p. 36.

[24] Ibid., p.92.

[25] Cf. A. J. Greimas, « Pour une théorie des modalités », Langages, 1976, vol.10, n°43, pp. 90-107, p. 100

[26] J. Derrida & J. Habermas, Le « concept du 11 septembre », op.cit., p. 149 note.

[27] R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Paris, Seuil, 1971. p.10.

[28] G. Genette, « Vraisemblable et motivation », dans Figures II, Paris, Seuil, 1969, p. 72.

[29] « Une conduite est incompréhensible, ou extravagante lorsqu’aucune maxime reçue n’en peut rendre compte » (Ibid., p. 75))

[30] Y. Citton, Pour une écologie de l’attention, op.cit., p. 59

[31] M. Blanchot, L’écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 177.

[32] G. Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, p. 9.

[33] M. Blanchot, L’écriture du désastre, op.cit., pp. 164.

[34] Ibid., p. 165.

[35] G. Didi-Huberman, Peuples en larmes, peuples en armes, Paris, Minuit, 2016, pp. 26-27

[36] G. Deleuze et F. Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 1975, p. 42.

[37] Ibid.

[38] H. Michaux, L’infini turbulent, op. cit., p. 17.

[39] H. Michaux, Misérable miracle, op. cit., p. 64.

[40] Ibid., p. 14.

[41] Ibid., pp. 35-36.

[42] J.-F. Lyotard, « L’offrande sublime », dans Du sublime, Paris, Belin, 1988, p.55.

[43] K. White, Le Plateau de l’Albatros. Introduction à la géopoétique, Paris, Grasset, 1994, p. 355.

[44] P. Ricœur, Le volontaire et l’involontaire (1963), Paris, Point, 2009, p. 170.

[45].H. Maldiney, Regard, Parole, Espace, Paris, Cerf, 2012, p. 229.

[46] J.-F. Lyotard, « Le parti pris du figural », in Discours, Figure, Paris, Klincksieck, 1971, pp.14-15.

[47] G. Deleuze, Logique de la sensation, op.cit., p. 27.

[48] P. Valéry, cité par G. Deleuze, ibid., p.28.

[49] A. Artaud, Van Gogh, Le suicidé de la société, Paris, Gallimard, 1974, 2001 « L’imaginaire », p. 77.

[50] Ibid., p. 43.

[51] Ibid., p. 55.

[52] Ibid., p. 65

[53] Ibid.,p. 75.

[54] G. Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, Paris, La Différence, 1984, p.25.

[55] P. Valéry, L’homme et la coquille, 1937, Paris, Gallimard/L’imaginaire, 1982, p. 15.

[56] Ibid., p. 21.

[57] F. Pouillaude, Le désœuvrement chorégraphique – essai sur la notion d’œuvre en danse, Paris, Vrin, 2009, p. 36.

[58] P. Valéry, L’âme et la danse, dans Œuvres, Paris, Gallimard « Pléiade », 1960, t.II, p.176.

[59] I. Calvino, « La spirale », Cosmicomics (1965), Paris, Gallimard/Folio, 1997, p. 205

[60] C. Malabou, Ontologie de l’accident, la plasticité destructrice, Paris, Léo Scheer, 2009, p.39

[61] A. Khatibi, Pèlerinage d’un artiste amoureux, Monaco, Du Rocher, 2003, Poche, Le Serpent à plumes, coll. Motifs, 2006, pp. 205-207

[62] J. Portante, L’architecture des temps presénts, Differdange, Phi, 2015, p. 248.

[63] I.Calvino, « Tout en un point », dans Cosmicomics, op.cit., p.74.

[64] Ibid., pp. 74-76.

[65] P. Abbrugiati, « Tutto in un punto. Un point, c’est tout » Italies, Revue d’études italiennes, n° 16, La plume et le crayon. Calvino, l’écriture, le dessin, l’image, 2012, Aix Marseille Université, CAER EA 854, 13090, Aix-en-Provence, France.

[66] A. Artaud, Van Gogh, op.cit., p. 65/p. 71/ p. 74.

[67] Ibid., p. 81.

[68] P.A. Brandt, « Sémiotique et écologie » dans Sémiotique en interface, (dir. A.Biglari & N.Roelens), Paris, Kimé (à paraître).

[69] P.Sloterdijk, Ecumes (2003), Paris, Fayard/Pluriel, 2013, p.19.

[70] P. Senges, Ruines-de-Rome, Paris, Seuil, 2002, p. 91.

[71] R. Barthes, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, p. 30.

[72] M. Blanchot, L’écriture du désastre, op.cit., p. 10.

Nathalie Roelens

Nathalie Roelens est professeure de théorie littéraire et directrice du Master en Enseignement Secondaire (filière française) à l'Université du Luxembourg. Ses travaux récents s’inscrivent dans le domaine de la littérature de voyage, de la géocritique et de la sémiotique urbaine.