Poésie et propagande dans la France occupée : de la vérité des métaphores à la poétique des noms propres

Cet article a été initialement publié au sein du dossier “Littérature contre storytelling avant l’ère néolibérale” dirigé par Danielle Perrot-Corpet et Judith Sarfati-Lanter.

Loin d’être une activité passive, comme le supposaient les empiristes, la perception de la réalité a une dimension active sur laquelle la tradition rationaliste, néokantienne en particulier, a mis l’accent. Durkheim et Mauss ont été les premiers à insister sur le caractère socialisé des « formes de classification », l’origine extra-logique des notions logiques[1]. L’idée que les modes de catégorisation ne sont pas universels mais historiques, et qu’ils varient d’une société et l’autre ou d’une période à l’autre, se retrouve chez Cassirer, avec la notion de « formes symboliques », qui sont sous-jacentes à la « vision du monde » (Weltanschauung) d’une époque[2]. Panofsky a montré ainsi que ces formes symboliques peuvent, à une même époque, sous-tendre des activités très différentes, comme l’art gothique et la scolastique[3]. Dans la théorie sociologique de Pierre Bourdieu, les « schèmes » de perception, d’action et d’évaluation constituent l’habitus, structures structurées intériorisées par l’individu au cours de sa socialisation, qui deviennent des structures structurantes tant au niveau cognitif qu’au niveau du comportement[4]. Cette idée du caractère actif de la cognition est présente aussi dans la sociologie interactionniste de Goffman qui, se référant à Bateson, parle des « cadres de l’expérience[5] ». La littérature participe de cette activité cognitive, de la vision du monde d’une époque : elle produit et reproduit des représentations du monde, exprime des sentiments communs, symbolise, etc.

Cependant, avec la division du travail, ce que Durkheim appelait la « conscience collective » – et qu’il est plus pertinent de désigner comme « inconscient » collectif, ou plutôt, pour éviter la confusion avec le sens psychanalytique de la notion d’inconscient, comme « préconscient » collectif – n’est plus aussi unifié que dans les sociétés sans classes. Les schèmes de perception et d’interprétation du monde constituent un enjeu de luttes entre différents groupes sociaux. C’est vrai a fortiori dans les moments de crise, qui constituent des « ruptures de cadre ». Comme l’écrit Goffman : « Lorsque nous faisons l’expérience d’une rupture de cadre, quelle qu’en soit la raison, c’est la nature même de nos croyances et de nos engagements qui, subitement, se trouve bouleversée. […] La réalité flotte de manière anomique[6] ».

La défaite de 1940 et l’occupation allemande en France provoquent une telle rupture des cadres de l’expérience à une grande échelle puisqu’elle contraint les individus à réorganiser leur vie quotidienne. Elle induit aussi une perte de repères : « Je flotte comme un bouchon », écrit Roger Martin du Gard à Maria van Rysselberghe le 22 juillet 1940[7]. Cette perte de repères, qui remonte déjà aux brouillages idéologiques d’avant la guerre (néo-pacifisme de droite, scission des pacifistes et des antifascistes, pacte germano-soviétique), est aggravée par le suicide de la République, l’avènement du régime de Vichy, et l’appel du 18 juin. L’interprétation de l’événement que constitue la défaite devient un enjeu de lutte entre différentes fractions, qui ont cependant en commun le cadre national, lequel structure la vision du monde de presque toutes les forces en présence.

La littérature a pris une part active à cette guerre idéologique. Dans ce contexte de censure et de répression a fleuri une littérature d’opposition à l’idéologie dominante et au storytelling qui l’accompagnait, littérature qui n’avait pas le droit de s’exprimer ouvertement. Cette littérature de résistance a contribué à la production et à la légitimation d’une autre perception de la réalité de l’Occupation, comme l’ont montré Margaret Attack et James Steel dans le cas de la fiction[8]. Je reviendrai ici, à une échelle plus restreinte, sur le cas de la poésie, et plus particulièrement sur celle d’Aragon, qui eut un rôle-phare à cette époque et qui a aussi mené une réflexion sur le rôle social de la poésie. Le choix de la poésie permet d’insister sur la dimension formelle, qui est la plus spécifique à la littérature. Cet exemple me servira de fil conducteur pour essayer de poser des questions plus générales concernant le rôle de la littérature dans le cadrage de la perception de la réalité et, de ce fait, la manière dont elle peut s’opposer au storytelling.

Entre représentation et symbolisation

Pour penser ce rôle de la littérature, il faut sortir du schéma simpliste de la représentation et de la plus ou moins grande adéquation du monde fictionnel au réel. Non pas que cette question ne soit pas pertinente en soi, mais on risque avec elle de manquer l’essentiel, à savoir comment la littérature participe de la « vision du monde » d’une époque, voire même de la « connaissance ». Le philosophe Jacques Bouveresse propose, dans un livre récent, de considérer la littérature comme mode de « connaissance pratique[9] ». Cette approche soulève la question des rapports entre la littérature et les autres savoirs[10]. Par exemple, c’est presque une banalité de dire que le naturalisme a beaucoup puisé dans la médecine, non seulement au niveau des représentations, mais aussi au niveau du langage et des schèmes de causalité qui organisent le récit. Il en va de même pour les surréalistes avec la psychanalyse. Mais à la différence du naturalisme, qui utilise le savoir médical sans vraiment le mettre en question, le surréalisme fait de la littérature un mode d’exploration original de l’inconscient (et de l’inconscient une source de littérature). Le degré de dépendance ou d’indépendance des schèmes de représentation littéraire par rapport aux cadres de perception et d’analyse existants, qu’ils soient médiatiques, politiques ou savants, pourrait ainsi constituer une modalité de classement des œuvres selon leur capacité à renouveler la « vision du monde » et les récits prédominants du passé, du présent et de l’avenir.

Dans une période de crise comme celle provoquée par la défaite de 1940, la science, qui avait acquis le quasi-monopole du savoir sous la Troisième République, n’est pas à même de répondre aux questions qui se posent. La presse se trouve vite bâillonnée, mise au pas et embrigadée par les pouvoirs en place : elle participe à l’imposition de la nouvelle idéologie dominante, à laquelle l’information, strictement encadrée, est subordonnée, et d’un récit – un storytelling –, qui voit dans la défaite de la France face à l’Allemagne l’expiation des péchés républicains (symbolisés par les congés payés) et dans le régime de Vichy la rédemption attendue (la « divine surprise » de Maurras[11]). L’opposition au régime de Vichy et à sa politique collaborationniste ne peut s’y exprimer librement[12].

Cette double défection de la science et du journalisme ouvre un espace pour d’autres formes de connaissance ou de compréhension du monde. La défaite et l’occupation donnent lieu à des récits concurrents, qui peuvent prendre une forme fictionnelle ou non (le pamphlet de Lucien Rebatet Les Décombres, 1942). Dans une veine qui remonte aux récits de la Première Guerre mondiale[13], une vague de récits de guerre paraît ainsi au cours de la première année de l’Occupation : on peut citer notamment Paul Mousset, Quand le temps travaillait pour nous ; Jean de Baroncelli, Vingt-six hommes ; Pierre Béarn, De Dunkerque à Liverpool ; Georges Blond, L’Angleterre en guerre ; Yves Dautun, La Batterie errante ; Roland Tessier, Le Bar de l’escadrille ; Benoist-Méchin, La Moisson de quarante ; Maurice Betz, Dialogue des prisonniers.

Par-delà ces récits sur l’expérience de la guerre, qui renvoient à un passé immédiat, c’est l’Histoire qui est mobilisée en premier lieu pour penser l’événement. Ravivant une expérience marquante, elle est tout d’abord spontanément sollicitée au niveau de la mémoire individuelle et collective[14]. C’est pourquoi les comparaisons varient en fonction des générations : 1870 pour la génération des hommes de plus de soixante ans (référence récurrente chez les vichystes[15]), Guerre de 14 pour les hommes de quarante ans comme Aragon (les poèmes « Vingt ans après » et « La valse des vingt ans » dans Le Crève-Cœur, « Les larmes se ressemblent » dans Les Yeux d’Elsa). Mais d’autres périodes historiques sont convoquées, en particulier le Moyen Âge, qui connaît une vogue depuis le milieu des années 1930. En réalité, les usages de l’Histoire, sous l’Occupation, ont moins une fonction de connaissance qu’une fonction idéologique. L’histoire nationale est un enjeu de lutte. La Résistance va lutter pour se la réapproprier (par exemple, Eléonore d’Aquitaine comme symbole de la liberté dans « Les croisés » d’Aragon[16]). En outre, comme sous la Restauration notamment, l’histoire est utilisée en tant que code pour parler du présent en contournant la censure[17]. Elle ne sert pas d’explication causale du présent mais a une fonction purement allégorique. Se pose, donc, la question des usages de ces savoirs : l’usage des références historiques communes pour « lire » le présent.

La question de la « vision du monde » déborde, en effet, celle de la « connaissance », puisqu’elle comprend aussi des principes axiologiques : « toute classification implique un ordre hiérarchique », avancent Durkheim et Mauss[18] ; pour Bourdieu, les schèmes de classement sont inséparablement des schèmes d’évaluation (positif/négatif, haut/bas, noble/ignoble, etc. [19]). Si l’on observe historiquement un mouvement d’autonomisation de la science et de la littérature par rapport à la morale publique et aux cadres idéologiques (principes de neutralité, objectivité, transposés à la littérature par Flaubert, avec le narrateur impassible et le principe de l’art pour l’art[20]), ce décrochage ne peut être complet, puisque la représentation du monde n’est jamais neutre, elle s’inscrit de façon relationnelle dans un espace de représentations plus large. L’interprétation d’une œuvre n’est jamais indépendante du contexte socio-historique dans lequel elle est lue. Malgré la volonté de Flaubert d’adopter un point de vue neutre et objectif, Madame Bovary a fait scandale.

C’est pourquoi, par un paradoxe apparent, le principe de l’art pour l’art a pu être instrumentalisé à des fins hétéronomes. Plus exactement, le discours sur l’art pour l’art a servi à justifier la poursuite de l’activité littéraire sous l’Occupation : il a été utilisé comme un appât pour attirer les écrivains prestigieux à La Nouvelle Revue française, qui reparaissait sous la direction de Pierre Drieu La Rochelle[21]. Ainsi, ce principe sur lequel s’était fondée l’autonomie de la littérature[22] est détourné par les autorités allemandes pour normaliser la situation d’occupation en masquant les conditions hétéronomes faites à la littérature, avec la censure, la répression, l’exclusion des juifs et des antinazis sur des bases qui n’avaient rien de littéraire. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la politisation de la littérature de l’opposition, qui est explicitée par Aragon dans son poème « Contre la poésie pure », lequel vise Paul Valéry[23]. Chez Aragon, ce principe s’ancre évidemment dans son allégeance communiste, mais il parvient à rallier les opposants, par-delà les communistes, d’abord autour des petites revues de zone Sud, Poésie 40,41, Confluences,et la revue Fontaine à Alger, puis dans la clandestinité, au Comité national des écrivains.

Comment expliquer cette politisation de la littérature ? Il faut d’abord rappeler que l’engagement de la littérature est antérieur à la guerre : la période de l’entre-deux-guerres a vu fleurir le roman à thèse, et même la poésie se voulait révolutionnaire, chez l’avant-garde surréaliste[24]. Mais ce sont surtout les conditions hétéronomes faites à la littérature dans les « années noires » qui expliquent qu’Aragon ait pu rallier un grand nombre d’écrivains prestigieux. En effet, sous l’Occupation, la mobilisation des plumes s’opère au nom de l’autonomie littéraire, qui s’articule, comme je l’ai montré ailleurs[25], avec la défense de « l’esprit français » : seule l’indépendance de la France peut faire retrouver à la littérature son autonomie perdue.

S’il y a un cadre qui unifie la vision du monde de l’époque, c’est bien le cadre national. Certes, la définition de la nation, du point de vue de son histoire et de sa composition, est un enjeu de lutte âpre et sanglante entre vichystes, collaborationnistes et résistants, mais l’intérêt national fonctionne comme un « opérateur axiologique[26] » positif dans un système d’oppositions qui permet de cadrer l’activité de l’adversaire sous les concepts à connotation négative de « trahison » et de « terrorisme » (terme qui désigne la violence non monopolisée par les pouvoirs en place[27]). L’occupation étrangère a eu pour effet paradoxal de « renationaliser » la vision du monde des intellectuels français, y compris ceux qui avaient opté dans l’entre-deux-guerres pour les positions les plus antinationalistes (internationalistes, pacifistes, communistes), à une petite minorité près (les trotskystes et les surréalistes notamment, mais aussi les promoteurs d’un socialisme fasciste tels que Lucien Combelle).

Le recadrage national s’opère aussi au Parti communiste. Bien qu’il ait d’abord défini la guerre comme impérialiste pendant le temps du pacte germano-soviétique, le Parti communiste adopte vers mai 1941 une ligne nationale avec le lancement du Front national pour l’indépendance de la France[28]. Ce recadrage s’inscrit dans l’esprit du Congrès d’Arles de 1937, où Maurice Thorez avait annoncé la voie nationale vers le communisme. C’est ce « vent d’Arles » qu’évoque Aragon dans « Plus belle que les larmes », « vent » qui lui avait fait « retrouver les couleurs de la France[29] ».

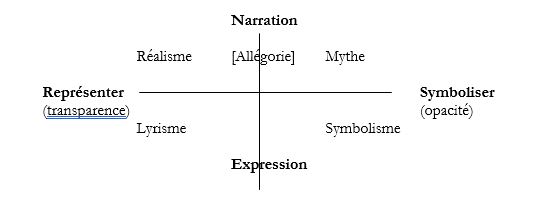

Pour comprendre le rôle de la littérature dans la guerre idéologique, il ne suffit pas de s’en tenir aux représentations qu’elle véhicule. La littérature oscille en effet entre représentation et symbolisation. Du côté de la représentation, on tend à postuler la transparence du langage, la primauté du signifié, on recourt plutôt à la métonymie, tandis que du côté de la fonction de symbolisation, le langage est opaque, il signifie, c’est le règne de la métaphore et l’attention portée à la forme. Cette première opposition doit être articulée avec une seconde (voir schéma ci-dessous) : la tension entre narration et expression (qui ne se résume pas à l’opposition entre roman et poésie, car on la retrouve dans l’opposition entre poésie épique et poésie lyrique, par exemple).

Déconstruire le récit dominant de la défaite : la « contrebande » poétique

L’interprétation de la défaite de 1940 par les vichystes et collaborationniste recourt, comme sous la Restauration et après la Commune, au schème du meaculpisme et de la repentance. Dans un premier temps, face au récit dominant de la défaite comme expiation des péchés républicains et à l’exploitation des événements en faveur de la politique de collaboration, les écrivains de l’opposition ne peuvent en proposer ouvertement une autre interprétation. Ils sont soit voués au silence (comme Martin du Gard), soit contraints de recourir à la symbolisation : allusion, métaphore, allégorie. Cela explique en partie le renouveau de la poésie à cette époque, plus que les conditions de production souvent mentionnées pour l’expliquer : la débâcle, les déplacements, l’instabilité n’empêchent pas Aragon de s’atteler à un gros roman, Aurélien, qu’il ne publiera cependant qu’après la guerre.

C’est Aragon qui développe la technique de la « contrebande littéraire », telle qu’il l’a nommée. Aragon avait déjà réfléchi de longue date au problème : comment parler sous la censure, comment trouver la « ruse » pour combattre le mensonge et dire la vérité. C’est la tâche que Bertold Brecht a assignée aux écrivains opposants au nazisme, et que les poètes espagnols confrontés au franquisme, comme Antonio Machado et Federico Garcia Lorca, ont illustrée[30]. La ruse, qu’il avait d’abord cherchée dans le roman, à l’image de Barbusse pendant la Grande Guerre (le message pacifiste du Feu), Aragon la trouve dans une technique poétique qu’il emprunte à la poésie médiévale : le « trobar clus », cet art fermé qui « permettait aux poètes de chanter leurs Dames en présence même de leur Seigneur[31] ». Il a testé sa technique au moment de l’interdiction du Parti communiste, en 1939.

Dans les poèmes de 1939, écrits alors qu’il est mobilisé, et qui seront recueillis dans le Crève-cœur, l’analogie avec la Première Guerre est prédominante. La propagande de guerre est dénoncée : « L’ère des phrases mécaniques recommence[32] ». Le message pacifiste a un sens politique très concret avec le pacte germano-soviétique, mais ce sens est masqué par le thème à la fois plus individuel et plus universel de l’expérience de la guerre, et notamment le vécu des amants séparés par la guerre, à la première personne, dans la tradition de la poésie lyrique : mélancolie, nostalgie, etc. Si ce ton s’oppose délibérément aux « beautés de la guerre » d’Apollinaire (à qui Aragon reprochait d’en avoir caché les horreurs), il y a finalement très peu d’évocation de la guerre même, juste une évocation du sort des « Enfants-soldats roulés vivants sans autre lit/Que la fosse qu’on fit d’avance à votre taille[33] »). L’événement, la défaite, s’introduit subrepticement, en 1940, dans « Les lilas et les roses », par la rumeur : « Tout se tait L’ennemi dans l’ombre se repose/On nous a dit ce soir que Paris s’est rendu[34] ». « Tapisserie de la grande peur » décrit la débâcle :

Reconnais-tu les champs la ville et les rapaces

Le clocher qui plus jamais ne sonnera l’heure

Les chariots bariolés de literies

Un ours Un châle Un mort comme un soulier perdu

Les deux mains prises dans son ventre Une pendule

Les troupeaux échappés les charognes les cris

Des bronzes d’art à terre Où dormez-vous ce soir[35]

À partir de cette époque, le thème prédominant devient l’amour de la patrie, qui se confond avec la femme aimée. Aragon se fait poète national. Citons la fameuse strophe qui ouvre le poème « Richard II Quarante » (p. 146) :

Ma patrie est comme une barque

Qu’abandonnèrent ses haleurs

Et je ressemble à ce monarque

Plus malheureux que le malheur

Qui restait roi de ses douleurs[36]

Ce recadrage national s’opère non seulement au niveau thématique, mais aussi au niveau de la forme. Aragon recourt à la rime et à des formes populaires, notamment la chanson et la ballade[37]. Il fait de la rime l’instrument privilégié de l’autonomisation de la poésie et de la langue française par rapport au latin et à l’emprise romaine à leur origine, au XIIe siècle :

Si le problème de la rime est tout d’abord celui sur lequel j’ai voulu m’exprimer en 1940, c’est parce que l’histoire du vers français débute où apparaît la rime, c’est que la rime est l’élément caractéristique qui libère notre poésie de l’emprise romaine, et en fait la poésie française[38].

L’usage du « je » lyrique (vécu) évolue du soldat séparé de son aimée au Français qui a perdu sa patrie. Il passe parfois au « nous », comme dans la « Complainte pour l’orgue de la nouvelle barbarie » et dans « Ombres » : « Nos vignes nos enfants nos rêves nos troupeaux[39] ». Mais le « je » est aussi le témoin lucide qui s’oppose à « eux » : les faux prophètes, les « oiseaux querelleurs », ceux qui divisent la nation au lieu de s’unir dans le malheur, et aussi le régime de Vichy qui cherche les causes de la défaite dans l’esprit de jouissance qui l’a emporté contre l’esprit de sacrifice : « Avons-nous attiré la foudre par nos rires[40] ».

Du point de vue du « message » – car « message » il y a dans cette poésie toute de circonstance –, la stratégie d’Aragon est d’opposer au racisme biologique, aux mythes nazis et au projet de formation d’une Europe sous domination allemande, une autre vision de l’histoire européenne : la nation française est née de la fusion du Nord et du Midi et d’un mélange des « races », la France a « envahi poétiquement l’Europe à la fin du Moyen Âge », à travers la réception de l’œuvre de Chrétien de Troyes. L’invasion poétique pacifique s’oppose bien sûr à l’invasion guerrière. Et la morale courtoise à la morale chevaleresque, expression d’une civilisation guerrière fondée sur un ordre viril, que revendique le nazisme et que promeut, en France, Montherlant. Selon Montherlant, cette morale chevaleresque fut pervertie précisément par les femmes, la galanterie lui ayant substitué une « morale de midinette », la « morale courtoise », qui est selon lui à l’origine de la décadence française. Aragon lui oppose les mérites de la « morale courtoise », qui fut le vecteur de la diffusion de la « passion de justice, [du] goût de la chevalerie, de la défense des faibles, de l’exaltation des hautes pensées ». Le « culte de la femme » traduit l’accession de la femme à un statut social reconnu. Et Aragon de rappeler que ce thème « pren[d] de nos jours un sens de protestation » – à un moment où l’on interdit aux femmes l’accès à la fonction publique et où l’on veut les renvoyer au foyer[41].

Aragon met son projet en forme dans ses poèmes, non seulement en multipliant les références à l’histoire de France, notamment au Moyen Âge, mais aussi en transgressant les règles de la prosodie classique, notamment l’opposition rimes masculines/féminines et le morcellement de la rime enjambée. Ces ruptures, qui vont puiser dans la tradition médiévale des troubadours, s’inspirent aussi de la poésie moderne, en particulier Apollinaire et Maïakovski.

Aragon explicite son projet dans des textes en prose qu’il publie hors de France (« La leçon de Ribérac ou l’Europe française », paru dans Fontaine en juin 1941, et « Arma virumque cano », la préface aux Yeux d’Elsa, qui voit le jour en mars 1942 aux éditions de la Baconnière, à Neuchâtel, dans la collection des « Cahiers du Rhône »).

Cette littérature de contrebande n’est pas dans la ligne du Parti communiste de l’époque, qui est défavorable à toute publication au grand jour. En cette période de tâtonnement, Aragon parvient à infléchir la ligne, d’autant que sa stratégie réussit en opérant le rassemblement des écrivains de l’opposition en zone Sud. Mais il doit aussi se justifier auprès du Parti, et notamment auprès du philosophe rationaliste Georges Politzer, de l’usage qu’il fait des mythes de la tradition nationale. Il s’expliquera après la Libération de cet usage poétique qu’il a fait de l’histoire et des légendes, usage métaphorique qui interpelle la mémoire collective nationale pour parler du présent, en mettant en avant leur fonction mobilisatrice : réveiller le sens épique, expression du sens national, de la tradition héroïque, telle est la fonction des mythes qu’il affirme par conséquent avoir « remis sur leur pieds[42] ». On peut retraduire cela, en termes marxistes (quoique pas très orthodoxes), comme suit : les mythes ravivent un passé de luttes nationales contre l’oppresseur, qui s’opposent à la mystification vichyste du discours de repentance. Sur le conseil de Politzer, il va approfondir dans son recueil Brocéliande (1942) le thème du héros à peine ébauché dans « La leçon de Ribérac ».

De l’allégorie au témoignage : la littérature clandestine

Cette évolution correspond au passage d’une littérature centrée sur le thème du refus pacifiste (Le Silence de la mer) à une littérature de combat destinée à soutenir la lutte armée[43]. Elle correspond globalement aussi – avec un décalage dans le temps et dans l’espace – au passage à la clandestinité (qui n’est bien sûr pas automatique[44]). La « littérature de contrebande » trouve en effet ses limites. Décryptée par les initiés de l’autre bord, comme Drieu La Rochelle, qui la dénonce en septembre 1941 dans La NRF, cette pratique, trop dangereuse pour se développer en zone Nord, se heurte bientôt à la censure en zone Sud. Au mois d’août 1942, Confluences est suspendu pour deux mois en raison du poème « Nymphée » d’Aragon, la référence à Mithridate, « vieux roi malheureux contre qui tout conspire », et les accents révoltés ayant été décodés sans difficulté par les censeurs. Cette suspension était censée servir d’exemple. Dans une lettre adressée à Poésie 42 et Fontaine, le ministère de l’Information menaçait de sanctionner le procédé de la « contrebande » poétique[45]. Aragon se voit désormais contraint de publier sous pseudonyme. Le durcissement des conditions de production suite à l’extension de la juridiction nazie à la zone Sud à partir du mois de novembre accélère le passage à la clandestinité.

La littérature d’opposition évolue alors vers la fonction représentative. On passe de la symbolisation à la représentation de la réalité de l’occupation et de l’expérience subjective au témoignage. Un texte marque le passage de l’allégorie et du mythe au « témoignage » : signé « Le témoin des martyrs », il est issu des documents sur l’exécution des otages de Chateaubriant qui ont été envoyés à Aragon par le Parti en janvier 1942, accompagnés de ce mot de Jacques Duclos : « Fais de cela un monument ». Après s’être heurté aux refus successifs de Gide, de Martin du Gard et d’un troisième écrivain, il les met lui-même en forme en février. Ce texte a été recopié et diffusé partout en France et hors de France, lu à la Radio de Londres et de Boston.

« Témoigner », c’est tout d’abord « faire connaître » les crimes et exactions de l’occupant, commis avec l’aide active du régime de Vichy, par exemple dans ce poème « Le médecin de Villeneuve » qui décrit une rafle de juifs à Nice pendant l’été 1942 :

Qui frappe à la porte au noir du silence

Il se lève un vent de la violence

Sur la ville un vol de coquecigrues

Traque des fuyards à travers les rues

Qui frappe à la porte au noir du silence[46]

C’est aussi tresser le tombeau des martyrs du combat pour la libération nationale : Guy Mocquet, Gabriel Péri, les fusillés de mai (les intellectuels communistes arrêtés en janvier 1942, parmi lesquels Jacques Decour, le fondateur du Front national des écrivains), les inscrire dans la mémoire nationale : « Je n’oublierai jamais/Les morts du mois de Mai[47] ». Ici, il ne s’agit plus de mythes mais de la réalité non camouflée : seuls, parmi les résistants, les morts peuvent être nommés, et la poésie élégiaque redonne à ces disparus leur nom propre, leur identité, elle les arrache aux affiches rouges qui les désignent comme terroristes pour leur rendre l’hommage de la nation humiliée. Elle les re-présente, les présente sous un jour nouveau, comme des martyrs, et les érige en exemple comme le dit bien le titre du texte qu’Aragon dédie à Jacques Decour alias Daniel Decourdemanche : « Jacques Decour ou “Comme je vous en donne l’exemple” ». La poésie clandestine donne aussi voix à ceux qui meurent sous la torture sans avoir parlé, dans la « Ballade de celui qui chanta dans les supplices » :

Et s’il était à refaire

Je referais ce chemin

Une voix monte des fers

Et parle des lendemains[48]

En cette période où la presse légale a abdiqué son rôle d’information pour se réduire à la propagande, la littérature réendosse donc cette fonction de témoignage[49]. Il s’agit d’un témoignage au sens quasi-juridique du terme, qui entend instruire le procès du nazisme et de la collaboration. Si la littérature n’a pas été utilisée comme document dans les procès de l’épuration, elle aura nourri l’imaginaire collectif et contribué à préparer l’état d’esprit de l’épuration. Elle ne se limite cependant pas à cette fonction, bien sûr, puisqu’il s’agit d’un témoignage engagé, qui vise non seulement à faire connaître mais aussi à édifier. Au récit dominant d’une France en proie aux terroristes, la Résistance oppose l’épopée de ces martyrs du combat pour la Libération de la France, qui deviennent ainsi à leur tour des symboles de l’histoire nationale, et construit la figure du traître, le collaborateur, qui sera jugé après la Libération pour trahison nationale[50].

C’est surtout la prose qui traite de cette figure du traître, tout en analysant les dilemmes auxquels sont confrontés les héros. Mais la poésie participe également de ce grand récit qui se construit. Lors du passage à la clandestinité, elle perd cependant un peu de cette fonction nationale pour prendre des accents plus prophétiques de dénonciation de la barbarie nazie et des crimes dont on ne pouvait parler légalement, ou de défense de grands principes universels comme la liberté.La poésie devient cri, comme l’écrit Éluard dans sa préface au recueil clandestin L’Honneur des poètes, paru aux éditions de Minuit en 1943 : « Une fois de plus la poésie mise au défi se regroupe, retrouve un sens précis à sa violence latente, crie, accuse, espère ». Aragon le dit en vers : « Mots mariés mots meurtris/Rime où le crime crie[51] ». Dans sa préface aux 33 sonnets composés au secret de Jean Cassou, qui paraît aussi aux éditions de Minuit, Aragon pointe le retour à la fonction originelle de la métrique et de la rime, la fonction mnémotechnique. Mais surtout, il explique dans sa préface que : « Désormais il sera presque impossible de ne pas voir dans le sonnet l’expression de la liberté contrainte, la forme même de la pensée prisonnière ». La forme poétique symbolise donc elle-même l’expérience de la captivité. La dimension nationale demeure cependant sous-jacente, l’esprit français étant identifié à la défense de la liberté dans la tradition de la Révolution française.

En cette période de crise nationale, la littérature aura donc participé à la lutte pour le (re)cadrage de la perception de la réalité sociale et politique et de son interprétation. On peut distinguer grosso modo deux grandes phases de la littérature d’opposition, et plus particulièrement de la poésie, qui renvoient à deux modalités différentes de la relation entre littérature et réalité. Dans un premier temps, la réalité est symbolisée par des mythes et légendes, puisés notamment dans l’histoire nationale, tandis que l’amour pour une femme est une métaphore de l’amour de la patrie. Dans un deuxième temps, ce sont des exemples réels qui sont constitués en symbole de la résistance d’un peuple à l’oppression, comme l’illustre la constitution des fusillés en héros et en martyrs. Cette deuxième phase aura pour effet de cadrer les perceptions ultérieures. Comme on sait, il faudra attendre très longtemps avant que l’opposition morale héros/traître ne soit remise en cause, par-delà le discours de l’extrême-droite[52].

Ces deux formes de cadrage, représentation ou symbolisation, peuvent opérer soit sous une forme narrative, soit sous une forme expressive. J’ai insisté sur la dimension formelle, plus évidente dans le cas de la poésie, mais présente aussi dans la prose, car l’histoire des représentations tend souvent à la négliger. Or, c’est ce qui distingue la littérature des autres formes d’écriture, plus encore que la dimension fictionnelle, puisqu’elle peut inclure aussi de la poésie et de la non-fiction. Il y a évidemment des œuvres où cette dimension formelle est plus dominante que dans d’autres. Dans la poésie bien sûr, mais aussi en prose. Par exemple, dans La Route des Flandres (1960) de Claude Simon, l’événement historique est ressaisi à travers la mémoire : la narration suit l’ordre de la mémoire, qui brouille la chronologie du récit et l’intrigue, mais ce chaos de la mémoire symbolise en même temps la décomposition de l’ordre militaire, social et spatio-temporel pendant la débâcle. Du même coup, elle restitue une forme de l’expérience de la débâcle qui est précisément la rupture de cadre évoquée en introduction.

[1] E. Durkheim et M. Mauss, « De quelques formes primitives de classification (contribution à l’étude des représentations collectives) », L’Année Sociologique, n° 6 (1903), repris dans Marcel Mauss, Œuvres, t. II, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1974, p. 13-89.

[2] E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, [Die Philosophie der symbolischen Formen, 1923-1929], t. 1, Le Langage, trad. de l’allemand par O. Hansen-Love et J. Lacoste, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1972.

[3] E. Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, [Gothic Architecture and Scholasticism, 1951], trad. de l’anglais par P. Bourdieu, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1967.

[4] P. Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1980.

[5] E. Goffman, Les Cadres de l’expérience, [Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience, 1974], ; trad. de l’anglais par I. Joseph et alii, Paris, Minuit, 1991.

[6] Ibid., p. 370.

[7] R. Martin du Gard, Journal, t. III, 1937-1949, Paris, Gallimard, 1993, p. 347.

[8] M. Attack, Literature and the French Resistance: Cultural Politics and Narrative Forms 1940-1950, Manchester, Manchester University Press, 1989; James Steel, Littérature de l’ombre. Récits et nouvelles de la Résistance 1940-1944, Paris, PFNSP, 1991.

[9] J. Bouveresse, La Connaissance de l’écrivain. Sur la littérature, la vérité & la vie, Paris, Agone, 2008, p. 63-64.

[10] Voir par exemple le numéro spécial « Savoirs de la littérature », Annales HSS, n°2, mars-avril 2010.

[11] F. Muel-Dreyfus, Vichy et l’éternel féminin. Contribution à une sociologie politique de l’ordre des corps, Paris, Seuil, coll. « XXe siècle », 1996.

[12] Voir, notamment, P. Amaury, Les deux premières expériences d’un « ministère de l’information » en France, Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1969 ; L. Gervereau et D. Pechanski (dir.), La Propagande sous Vichy, Paris, Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, 1990 ; R. Thalmann, La mise au pas. Idéologie et stratégie sécuritaire dans la France occupée,Paris, Fayard, coll. « Pour une histoire du XXe siècle », 1991.

[13] M. Rieuneau, Guerre et révolution dans le roman français 1919-1939, Paris, Klincksieck, 1974 ; voir aussi L. Riegel, Guerre et littérature. Le bouleversement des consciences dans la littérature romanesque inspirée par la Grande Guerre (littératures française, anglo-saxonne et allemande), 1910-1939, Paris, Klincksieck, 1978.

[14] M. Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire [1925], Paris, Albin Michel, 1994.

[15] Voir par exemple D. Halévy, Trois Épreuves 1814, 1871, 1940, Paris, Plon, 1941, et M. Mohrt, Les Intellectuels face à la défaite de 1870, Paris, Corrêa, 1941 ; voir aussi l’analyse de F. Muel-Dreyfus, Vichy et l’éternel féminin, op. cit., p. 27 sq.

[16] L. Aragon, « Les croisés », Le Crève-Cœur (1940), repris dans L’Œuvre poétique, t. IX, Paris, Livre Club Diderot, 1975, p. 153-155 (désormais : L’OP).

[17] Sur le recours à un langage codé dans ce qu’Aragon a appelé la « littérature de contrebande » sous l’Occupation, voir mon livre La Guerre des écrivains (1940-1953), Paris, Fayard, 1999, p. 432 sq. ; sur la période de la Restauration, voir mon autre livre : La Responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIXe-XXIe siècles), Paris, Seuil, 2010, Chap. 1.

[18] E. Durkheim et M. Mauss, « De quelques formes de classification », art. cité.

[19] P. Bourdieu, Le Sens pratique, op. cit.

[20] Voir G. Sapiro, La Responsabilité de l’écrivain, op. cit.

[21] Sur La NRF sous l’Occupation, voir P. Hebey, La NRF des années sombres (juin 1940-juin 1941). Des intellectuels à la dérive,Paris, Gallimard, 1992 et G. Sapiro, La Guerre des écrivains, op. cit., Chap. 6.

[22] P. Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire,Paris, Seuil, coll. « libre examen », 1992.

[23] Voir W. Babilas, « “Contre la poésie pure”. Lecture d’un poème poétologique d’Aragon », Recherches Croisées Aragon / Triolet, n°2, 1989, p. 233-252.

[24] S. Suleiman, Authoritarian Fictions. The Ideological Novel as a Literary Genre, New York, Columbia UP, 1983.

[25] G. Sapiro, La Guerre des écrivains, op. cit.

[26] J’ai forgé ce concept pour désigner les notions qui permettent d’unifier des systèmes d’opposition hétérogènes et de passer d’un système de classification à un autre, ainsi que je l’ai montré pour le schème « désintéressement/utilitarisme » ; G. Sapiro « Défense et illustration de “l’honnête homme” : les hommes de lettres contre la sociologie », Actes de la recherche en sciences sociales, 153, juin 2004, p. 11-27.

[27] Je reprends bien sûr ici, à l’envers, la définition weberienne de l’État comme monopole de la violence légitime.

[28] D. Virieux, Le Front National de Lutte pour la Liberté et l’Indépendance de la France. Un mouvement de Résistance – Période clandestine (mai 1941-août 1944), thèse de Doctorat, sous la direction de Claude Willard, Université Paris 8, 1995, Atelier de reproduction des thèses de Lille, 5 vol.

[29] L. Aragon, « Le vent d’Arles », L’OP, t. VII, op. cit., p. 460. Voir aussi L. Aragon, « Maurice Thorez et la France », L’Homme communiste, Paris, Gallimard, 1946, p. 228.

[30] Le début du texte de Brecht paru dans Commune, n°32, en avril 1936, est cité par Aragon dans « Rolland et Brecht. Pour ne pas quitter avril… », L’OP, t. VII, op. cit., p. 95.

[31] L. Aragon, « La leçon de Ribérac ou l’Europe française », Fontaine, juin 1941, L’OP, t. IX, op. cit., p. 308.

[32] L. Aragon, « Vingt ans après », L’OP, t. IX, op. cit., p. 104.

[33] L. Aragon, « La valse des vingt ans », L’OP, t. IX, op. cit., p. 120.

[34] L. Aragon, « Les lilas et les roses », L’OP, t. IX, op. cit., p. 137.

[35] L. Aragon, « Tapisserie de la grande peur », L’OP, t. IX, op. cit., p. 140-141.

[36] L. Aragon, « Richard II Quarante », L’OP, t. IX, op. cit., p. 146.

[37] Voir L. Aragon, « Complainte pour l’orgue de la nouvelle barbarie », L’OP, t. IX, op. cit., p.142.

[38] L. Aragon, « Arma virumque cano », L’OP, t.IX, op. cit., p. 180.

[39] L. Aragon, « Ombre », L’OP, t. IX, op. cit., p. 151.

[40] Ibid., p. 150.

[41] L. Aragon, « La leçon de Ribérac… », L’OP IX, p. 298 et p. 306, n.1. Pour le discours des idéologues de la « Révolution nationale » sur les femmes, voir F. Muel-Dreyfus, Vichy et l’éternel féminin, op. cit.

[42] L. Aragon, « De l’exactitude historique en poésie », L’OP, t. X, p. 67. Sur le « sens épique » comme « sens national », voir en particulier « Les poissons noirs ou de la réalité en poésie », introduction à la réédition du Musée Grévin, Minuit, 1946, L’OP, t. X, p. 152 sq.

[43] Voir sur ce point J. Steel, Littératures de l’ombre, op. cit.

[44] Voir A. Simonin, Les Éditions de Minuit 1942-1955. Le devoir d’insoumission,Paris, IMEC, 1994.

[45] Cette lettre est reproduite dans P. Seghers, La Résistance et ses poètes, op. cit., p. 201.

[46] L. Aragon, « Le médecin de Villeneuve », L’OP, t. X, op. cit., p. 124.

[47] L. Aragon, « Plainte pour le grand escort de France », L’OP, t. IX, op. cit., p. 235.

[48] L. Aragon, « Ballade de celui qui chanta dans les supplices », L’OP, t. X, op. cit., p. 324.

[49] Comme l’a analysé Margaret Atack, Literature and the French Resistance, op. cit.

[50] Voir Anne Simonin, Le Déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité 1791-1958, Paris, Grasset, 2008 ; et Gisèle Sapiro, La Responsabilité de l’écrivain, op. cit., 4e partie.

[51] L. Aragon, « Art poétique », L’OP, t. X, op. cit., p. 79.

[52] Voir notamment H. Rousso, Le Syndrome de Vichy 1944‑198…,Paris, Seuil, 1987.