Offense & Préjudice. La liberté d’expression selon Ruwen ogien

« Que reste-t-il de la liberté d’offenser ? » demandait Ruwen Ogien dans les colonnes de Libération1 le 7 janvier 2015, au surlendemain du massacre perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo. L’attaque contre le journal avait suscitées d’innombrables expressions d’horreur et manifestations de solidarité, réaffirmant la valeur assignée à la liberté d’expression. Mais ces réactions avaient en même temps révélé l’ampleur des désaccords et malentendus persistants à son endroit. Si le principe de la liberté d’expression, constamment célébré en son principe dans les sociétés démocratiques, y est aussi constamment contesté en ses implications, c’est que les raisons avancées en sa faveur ne sont pas toutes recevables, et que les motifs invoqués pour la restreindre ne sont pas tous inacceptables. Comment affirmer le caractère fondamental de cette liberté et en faire une valeur éminente, comment la défendre contre les censeurs de tous poils tout en reconnaissant qu’il est des cas où l’expression peut être régulée et parfois punie ?

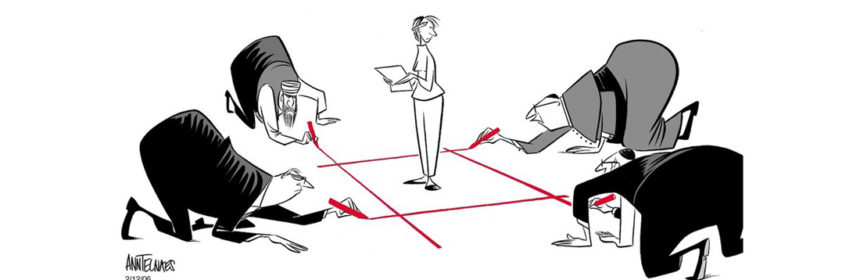

Plus que le paradoxe, seulement apparent, qui consiste à accepter borner une liberté que l’on juge précieuse, c’est la difficulté à justifier ces bornes qui nourrit le soupçon d’arbitraire, d’incohérence ou d’hypocrisie de la part de ceux qui la célèbrent ou la font respecter par le droit. « Deux poids, deux mesures » ? Chacun peut être tenté de le croire tant qu’un ensemble cohérent de principes ne rend pas raison des limites fixées, surtout s’il voit des discours qui le choquent être tolérés et d’autres qu’il admet être punis. La confusion sur les principes encourage en outre à rejeter du côté des ennemis de la liberté d’expression – voire, ici, des assassins – ceux qui se trouvent simplement avoir une autre compréhension de cette liberté. Les dessinateurs du journal satirique ont pu ainsi être accusés d’être responsables de leur propre mort, parce qu’ils auraient « abusé » de leur libre expression en publiant des caricatures provocatrices ; et leurs critiques être soupçonnés d’avoir encouragé le massacre, parce qu’ils auraient cherché à « censurer » les premiers en les dénonçant l’usage qu’ils faisaient de cette liberté. À ces anathèmes suscités par le drame, et plus généralement à toutes invocations instrumentales ou dogmatiques de la liberté d’expression, Ogien proposait d’opposer, non une doctrine, mais un effort : « les bases philosophiques du principe de la liberté d’expression doivent être constamment repensées et réaffirmées2 ». Clarifier les fondements de sa protection, distinguer les raisons de sa limitation, dégager des critères pour trancher les cas difficiles. Rendre raison, en un mot, de choix qui ne sont pas condamnés à être arbitraires.

Ce chemin, Ogien l’a depuis longtemps emprunté dans ses écrits sur la liberté d’expression. Il s’y fait le défenseur de la distinction fondamentale entre préjudice et offense, qui suggère que si le premier est punissable, la seconde ne l’est pas. On doit, en démocratie, être libre d’offenser, mais certainement pas libre de nuire. Seul ce partage, juge-t-il, explique pourquoi on peut, sans incohérence ni hypocrisie, condamner Dieudonné lorsqu’il célèbre la Shoah et relaxer Charlie Hebdo lorsqu’il moque l’Islam. Le premier nuit, en effet, et peut donc être puni ; l’autre ne fait qu’offenser, et doit être toléré. Cette distinction est précieuse, et il est sans doute impossible de rendre raison des limites de la liberté d’expression sans la faire valoir. La reformuler alors que les excommunications démocratiques se multipliait était en ces journées de janvier un acte politiquement salutaire. Mais la ligne de partage entre offense et préjudice est-elle si claire ? Sait-on aisément séparer, d’un côté, l’expression qui heurte les sentiments et, de l’autre, l’expression qui cause du tort ? Ogien, sans apporter de réponse définitive, n’élude pas cette difficulté. La relecture critique des analyses qu’il y consacre donne à voir la vigueur d’une pensée toujours soucieuse d’allier netteté conceptuelle, clarté du raisonnement et refus du dogmatisme.

Un bien non absolu

Peut-on défendre la liberté d’expression et accepter sa restriction dans certains cas ? Il n’y a là aucune contradiction, si l’on admet qu’elle constitue un bien mais que ce bien n’est pas absolu (au sens où peut l’être, par exemple, le droit de ne pas être torturé). Cela est d’ailleurs à peu près unanimement admis. Si les éloges de cette liberté affirment souvent, sur un ton héroïque, qu’elle ne saurait admettre aucune limite, c’est en expliquant toutefois que certains actes expressifs peuvent bien sûr être réprimés, c’est dans la mesure où ils ne relèveraient pas vraiment de l’expression (mais seulementde l’incitation à la violence, de la menace, de la diffamation, etc.). Cette unanimité est d’autant plus remarquable que l’« on peut avoir toutes sortes de raisons de penser que la liberté d’expression est un bien3 », comme le rappelle l’incipit des Concepts de l’éthique. L’ouvrage consacré par Ruwen Ogien et Christine Tappolet à la distinction entre normes et valeurs s’ouvre en effet sur l’exemple de la liberté d’expression. Si le livre propose une défense du conséquentialisme contre la déontologie, il s’agit ici de montrer que la distinction entre ces approches philosophiques ne recouvre pas un clivage entre défense inconditionnelle et défense conditionnelle des biens. Personne, parmi les conséquentialistes qui jugent que c’est une valeur à promouvoir, ne pense que la liberté d’expression doive être promue inconditionnellement. Personne, parmi les déontologues qui croient qu’elle constitue une norme à respecter, ne pense qu’elle doive être respectée inconditionnellement. Que l’on conçoive le bien qu’est la liberté d’expression sous l’angle des valeurs ou sous celui des normes, on reconnait qu’elle est « en compétition avec d’autres biens ou principes, comme le respect des sentiments de ceux qui ne partagent pas nos opinions, ou qu’elle doit être limitée pour éviter les incitations à la haine raciale ou à la discrimination sexuelle4 ». Si tous ces biens concurrents possibles ne sauraient justifier en démocratie qu’on limite la liberté d’expression, certains le peuvent. Reste alors à « savoir dans quelle mesure exactement il faut la promouvoir ou la respecter5 » ; il faut déterminer pour cela l’importance qu’elle a au regard de ces autres biens et la place qu’elle prend dans une « hiérarchie de principes ».

Mais quels principes invoquer ? Une justification n’est valable que dans un certain contexte, et tout effort pour fonder le principe de la liberté d’expression dans l’horizon des sociétés démocratiques contemporaines doit admettre certains présupposés, en particulier souligne Ogien le pluralisme des croyances morales et religieuses, le désir de maintenir les conditions d’une coexistence pacifique, et l’impératif d’instituer un régime de tolérance. Notons que la tolérance ne suppose pas, bien sûr, que l’on approuve ou valorise les comportements que l’on tolère ; elle suppose au contraire qu’il y a du tolérable, donc quelque chose que nous n’approuvons pas– voire que nous désapprouvons entièrement – mais qui appelle de notre part un effort pour tolérer. Elle n’exclut pas non plus qu’il y ait de l’intolérable. La tolérance demande simplement que l’on s’abstienne parfois d’intervenir, ou d’exiger de l’État qu’il intervienne, pour empêcher les comportements qui nous gênent et que nous pouvons être tentés d’empêcher. Il n’y a tolérance que si l’on peut distinguer les raisons que l’on a de chercher à empêcher un comportement des raisons qui nous invitent au contraire à ne pas le faire, et si les secondes l’emportent sur les premières. Cette tolérance n’est en outre justifiée que si les raisons qui l’emportent sont recevables dans le cadre d’un régime démocratique pluraliste. Or toutes les raisons ordinairement mises en avant ne le sont pas.

Raisons de protéger, raisons de limiter

La défense de la liberté d’expression développée par Ogien a de ce fait un double ressort critique : elle s’oppose, en même temps qu’aux appels moralisateurs à la censure, aux défenses les plus communément formulées pour protéger contre elle certaines œuvres. S’il entend par exemple, dans La liberté d’offenser, s’opposer à la tendance qu’ont nos sociétés à réguler étroitement les représentations sexuelles explicites, il commence par s’opposer aux stratégies les plus communément suivies pour limiter la censure. Il récuse en particulier « les deux principes qui semblent régir le statut politique et moral des représentations sexuellement explicites dans nos sociétés démocratiques : seules les représentations sexuelles artistiques sont protégées, seules les représentations sexuelles qui procurent un délicieux sentiment esthétique sont protégées6 ». Ces deux positions partagent en effet deux vices manifestes.

Elles obligent tout d’abord, pour déterminer si une représentation doit être protégée ou si elle peut être réprimée, à porter un jugement sur la nature – artistique ou non – ou sur les effets – excitation sexuelle ou enrichissement esthétique, voire intellectuel – des textes, images, vidéos ou spectacles considérés. Elles exigent donc du juge, appelé en dernier lieu à appliquer le critère mis en avant, qu’il se fasse critique d’art ou esthète. La stratégie consistant à protéger les œuvres lorsqu’elles possèdent une valeur artistique, ou lorsqu’elles sont susceptibles de susciter chez leur public une réaction suffisamment riche, excédant la seule stimulation sexuelle, fait intervenir des critères fortement contestés, et risque en définitive d’abandonner ces œuvres à l’arbitraire de la subjectivité du juge. L’histoire de la censure en art, de Madame Bovary à Suzanne Simonin, invite pourtant en la matière à la plus grande prudence.

Mais surtout ces positions présupposent que les œuvres « de valeur » doivent jouir d’une immunité à l’égard de la censure qui reste, par nature, exceptionnelle : les représentations vulgaires, non artistiques ou sans apport intellectuel ou esthétique particulier peuvent être régulées et sanctionnées dès lors que leur contenu se fait sexuellement explicite. Avant de rechercher ce qui justifierait la protection exceptionnelle des grandes œuvres, il faudrait, juge Ogien, fonder la présomption selon laquelle les productions médiocres peuvent être réprimées lorsqu’elles prennent un tour pornographique. Or elle est infondée. Pourquoi la représentation non artistique de la sexualité, ou l’intention de provoquer « seulement » l’excitation sexuelle du public seraient-elles punissables ? Les motifs habituellement invoqués, qui viennent justifier un désir de réprimer et d’interdire que la démocratisation progressive de nos régimes n’a pas fait disparaître, s’enracinent bien dans des croyances morales, portant par exemple sur l’immoralité de certaines pratiques sexuelles ou sur le caractère blasphématoire de leur représentation. Ces croyances relèvent cependant, non des principes communs présupposés par tout régime démocratique, mais de conceptions substantielles particulières du bien. Or le rôle du droit n’est pas de punit les individus d’une conception substantielle du bien qu’ils ne partagent pas.

C’était déjà l’une des thèses centrales défendues par Ogien dans Penser la pornographie : il y a sans doute des raisons – liées à la religion, aux bonnes mœurs, etc. – de se sentir offensé par des œuvres pornographiques, mais elles ne constituent pas des raisons valables pour les interdire dans un État qui se doit de rester neutre vis-à-vis des conceptions substantielles du bien7. Les discours invoquant la protection des femmes, de la jeunesse ou de la dignité humaine entendent pour justifier la répression de la pornographie échappent certes à cette critique, puisqu’ils renvoient seulement au principe – de justice – selon lequel l’État doit protéger également l’intégrité et les droits de tous les individus. Mais ils échouent soit à établir de façon convaincante un lien causal entre les représentations sexuelles visées et les dommages subis par les victimes potentielles (les femmes, les jeunes) soit à identifier ces victimes (qui est atteint lorsque l’on ne respecte pas la « dignité humaine » ?). Ces discours, en d’autres termes, ne passent pas le test élaboré par le théoricien de « l’éthique minimale » pour la justification des décisions publiques.

Nuire ou ne pas nuire

Le partage entre offense et préjudice se comprend chez Ogien à la lumière du principe de non-nuisance (harm principle), emprunté à John Stuart Mill, qui constitue la clé de voûte de l’éthique minimale récapitulée dans L’Éthique aujourd’hui8. Ogien reformule ce principe ainsi : l’intervention coercitive de l’Etat, passant par la force ou la menace légale, est seulement justifiée lorsqu’il s’agit d’empêcher que des « préjudices graves et concrets » ne soient volontairement infligés à des « personnes concrètes ». (Le même principe s’applique à l’ingérence dans les affaires d’autrui qui passe par l’expression publique de la réprobation morale : la tolérance a une dimension verticale, qui va de l’État vers les individus, mais également horizontale, entre les individus eux-mêmes). Enrichi d’un principe de considération égale9, le principe de non nuisance doit offrir une base suffisante pour reconnaître les cas où le droit excède son rôle et menace la liberté individuelle au nom d’une conception substantielle du bien. Encore faut-il, bien sûr, pouvoir reconnaître ce qui nuit et donc ce qui vaut nuisance, c’est-à-dire ce en quoi consiste un préjudice. La lecture minimaliste d’Ogien opère de ce point de vue deux restrictions.

D’une part, « la notion de préjudice grave et concret fait référence aux atteintes à l’intégrité physique d’autrui, et, de façon plus générale, à ses droits fondamentaux10 ». Les atteintes à notre propre intégrité physique (cas du suicide ou de l’automutilation) comme les atteintes librement consenties (cas du sadomasochisme) ou encore les atteintes à des entités abstraites ou symboliques (Dieu, le drapeau national, la dignité humaine) ne sont pas des cas de nuisance ; ce sont tout au plus, des « crimes sans victimes ». Ce ne sont donc pas, du point de vue de l’éthique minimale, des crimes moraux, et ce ne devraient pas être, dans une société où la pluralité des conceptions substantielles du bien est admise, des crimes (ou des délits) légaux.

D’autre part, Ogien distingue le préjudice que peuvent parfois engendrer les actes et les discours des simples réactions émotionnelles déplaisantes : « tant qu’on ne porte atteinte qu’à des choses abstraites ou symboliques, tant qu’on ne provoque, au pire, que des émotions négatives comme le dégoût ou la gêne, on reste dans le domaine de l’offense11 ». On pourrait vouloir étendre le concept de préjudice pour inclure toute action qui choque en heurtant les sentiments moraux ou religieux d’autrui, comme certains le suggèrent, mais étendre ainsi le principe millien nous ferait perdre de vue une distinction morale fondamentale. Nous condamnons en effet communément les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou aux droits individuels pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le dégoût, l’anxiété, la gêne ou encore la peur que le comportement ou le discours d’autrui peut parfois susciter en nous. Il est évident, souligne Ogien, que nous ne devons pas juger moralement de la même manière, ni traiter juridiquement de la même façon, une performance artistique comportant des scènes simulées de mutilation, d’urination collective ou d’actes sexuels non consentis et une performance artistique dans laquelle les performers mutileraient réellement des spectateurs non consentants, urineraient sur eux où les contraindraient à des rapports sexuels : « le principe de non nuisance nous demanderait de traiter les deux cas différemment12 ».

En un sens, la modernité démocratique a admis la liberté d’offenser. Les sociétés démocratiques se sont progressivement – et parfois incomplètement – éloignées de la répression du blasphème, et plus généralement de l’offense, et les débats politiques et juridiques autour des limites de la liberté d’expression tendent désormais à se concentrer sur la question du préjudice. Ainsi lors du « procès des caricatures », ayant fait suite à la republication par Charlie Hebdo de caricatures associant Mahomet au terrorisme, ce n’est pas pour blasphème (ce qui ne constitue pas en droit français un délit) mais pour injure publique à raison de l’appartenance à une religion que le journal était poursuivi par des associations – et a finalement été relaxé.

Cette centralité désormais accordée au préjudice dans la sanction pénale et dans les discours publics n’implique pas pour autant que le tracé de la frontière entre préjudice et offense soit consensuel. Les émotions négatives suscitées par l’expression choquante ou subversive sont souvent simplement requalifiées par ceux qui les ressentent et les expriment en termes de préjudices, donc sous une forme rendant l’offense suscitée punissable. La situation est, si l’on suit les termes d’Ogien, la suivante : le principe millien est désormais admis, mais à la lecture minimaliste, fidèle à Mill, s’oppose une lecture maximaliste, ou un « principe millien étendu », qui retourne Mill contre lui-même en réintroduisant les torts causés à des entités abstraites, à des personnes volontaires ou à soi-même dans la classe des préjudices.

Si cette résurgence des moralismes censeurs sous les atours de la protection libérale des individus est possible, c’est précisément parce que le principe de non-nuisance ne fonde pas et ne détermine pas la distinction entre offenses et préjudices ; il la présuppose au contraire. Il reste donc, pour aller au bout de l’effort de clarification, encore à l’établir.

La liberté d’offenser

Comment distinguer le discours qui choque de celui qui nuit, l’image qui déplaît de celle qui cause du tort, de sorte à protéger les premières sans s’interdire de punir les secondes ? L’opposition entre deux types de performances artistiques invoquée plus haut esquive cette difficulté en se limitant au cas le plus aisé : elle oppose la simple représentation d’atteintes physiques à la réalisation d’atteintes physiques sur des personnes non consentantes. Mais elle ne nous dit rien des préjudices « graves et concrets » qui ne prennent pas la forme de dommages matériels ou de nuisances physiques. Or c’est dans le cas de ces préjudices-là, typiquement invoqués dans les disputes portant sur la liberté d’expression, que les contours du « préjudice grave et concret » menacent de s’estomper. Une solution serait, sans doute, de nier qu’un discours qui n’entraîne ni dommage matériel ni atteinte physique puisse provoquer un préjudice. Cela reviendrait toutefois à éliminer toute une catégorie de délits reconnus par le droit des sociétés démocratiques et assez communément admis. Ogien écarte cette voie : « Quand je parle de la “liberté d’offenser”, je ne pense certainement pas à la liberté d’humilier quelqu’un par des propos racistes ou sexistes. Ces actions relèvent évidemment du préjudice13 ».

Il faut donc comprendre qu’offenser signifie moins, pour Ogien, « blesser quelqu’un dans son honneur ou sa dignité », selon la définition du Petit Robert qu’il écarte,que choquer en heurtant les convictions morales et religieuses. La liberté d’offenser n’est donc pas liberté d’humilier ou de calomnier ; elle n’est pas non plus, dans les termes du droit français, une liberté d’injurier ou de diffamer, à raison notamment de l’identité raciale ou sexuelle que l’on assigne à autrui. Si le juge a bien fait de relaxer Charlie Hebdo ce n’est pas parce que l’injure publique raciste ou sexiste ne devrait pas être punie, mais parce que les caricatures ne constituaient pas une telle injure : elles moquaient une forme de violence se réclamant de l’Islam sans injurier les musulmans. La défense bien comprise de la liberté d’expression ne s’oppose pas alors à la répression possible de certains « discours de haine ». Elle demande seulement que tout discours critique visant un groupe, notamment religieux, ne soit pas assimilé à de tels discours. Cela suppose, encore une fois, que l’on puisse expliquer ce qui distingue l’offense du préjudice.

Il est des cas, suggère Ogien, où les offenses se transforment en préjudices, en particulier lorsqu’il est impossible de les éviter ; qu’elles sont systématiques et visent à nuire à des personnes particulières ; ou que leur intensité dépasse certaines limites14. L’idée est séduisante, mais elle brouille la distinction défendue : on comprend en effet que le premier critère insiste sur l’impossibilité pour celui qui subit l’offense d’y échapper et que le second souligne l’élément volontaire dans l’intention de l’agent qui l’inflige, mais le rôle du troisième est moins clair. Pourquoi l’intensité d’émotions négatives – puisque c’est de cela qu’il doit s’agir –, tributaire notamment de la sensibilité de l’individu, suffirait-elle à transformer les offenses en préjudices ? On comprendrait qu’elle suffise à transformer une offense légère en une offense grave, ou encore un préjudice léger en un préjudice grave, mais l’idée qu’elle puisse nous faire passer de l’une à l’autre suggère une différence de degré, plutôt que de nature entre elle, qui vient saper la netteté de la distinction. Le cas des agressions sensorielles trop intenses, offert comme exemple par Ogien, résout ce problème mais en ramenant le préjudice sur le seul terrain de l’atteinte physique (les émotions trop intenses en cause étant associées à des sensations, elles-mêmes trop intenses, et non au contenu des représentations). Il ne nous aide guère à comprendre comment, par exemple, la critique d’une religion pourrait par un simple changement d’intensité passer, pour les individus qui y sont associés ou s’en réclament, de l’offense au préjudice.

Quel est le préjudice ?

Un critère clair permettant de faire le partage – et de le justifier – entre réaction émotionnelle déplaisante et préjudice non physique, et donc notamment de justifier la protection des discours choquants en même temps que la sanction des discours de haine, fait donc défaut. La raison en est que le sort exact réservé par l’éthique minimale à ces préjudices qui sont graves et concrets mais ne sont ni physiques ni matériels reste incertain. Il en existe sans doute de son point de vue, mais en quoi consistent-ils ?

La même difficulté transparaît, dans le cas de la pornographie, lorsqu’Ogien évoque les critiques féministes. S’il regrette que certaines de ces critiques aient paradoxalement rejoint les dénonciations les plus conservatrices de la pornographie, il se réjouit de ce que la plupart ne dénoncent, parmi les représentations sexuellement explicites, que les représentations qui infligent – croient-elles – aux femmes, ou à certaines d’entre elles, des préjudices concrets15. Bien qu’il juge que ces préjudices concrets n’existent pas dans le cas de la pornographie, il souligne que c’est bien sur ce terrain que la discussion doit s’engager. Mais sa réfutation de la thèse selon laquelle la pornographie peut parfois causer des préjudices consiste surtout à montrer que les études prétendant établir des liens causaux entre la consommation de ces œuvres et les comportements discriminatoires à l’égard des femmes ne sont pas concluantes. Il n’examine guère la question des préjudices d’un autre type, qui pourraient être liés à la diffusion de représentations avilissantes et relever, selon certaines critiques, d‘une forme de diffamation de groupe. C’est pourtant sur ce point que certaines défenses libérales de la régulation de certaines œuvres pornographiques, d’une part, et de la répression des discours de haine, d’autre part, se rejoignent – envisageant la possibilité d’une atteinte à la réputation des individus associés au groupe représenté.

Pour rejeter la critique féministe de la pornographie, d’une part, et défendre la condamnation de certains discours racistes ou sexistes, d’autre part, comme Ogien y semble enclin, ou pour soutenir une position quelconque sur ces deux sujets, il faut pourtant disposer d’une définition précise du préjudice grave et concret, lorsqu’il ne se réduit ni à une atteinte physique ni à un dommage matériel. Sa réticence à en proposer une s’explique peut-être par les risques associés à la reconnaissance d’un « préjudice psychologique », souvent invoqué pour justifier la répression de ces discours. Cette notion invite à penser le préjudice non physique comme une émotion ou un ressenti suffisamment violent ; comme une forme d’offense que son intensité rend préjudicielle. Elle se rapproche de l’une des formes de « préjudice moral » reconnu par le droit, liée aux souffrances psychologiques infligées. Elle s’accorde ainsi avec le troisième critère permettant selon Ogien le passage d’une catégorie à une autre. Mais elle exige, tâche particulièrement difficile dans le cas d’un acte expressif, que l’on puisse offrir une mesure objective de ce ressenti, et que l’on sache distinguer ce qui en lui vient de la représentation ou du discours l’ayant suscité et ce qui vient de la sensibilité particulière l’ayant éprouvé. Elle risque ainsi d’entraîner une extension considérable de la catégorie du préjudice, qu’aucun critère sûr de démarcation ne viendrait arrêter. Comment distinguer l’expression qui heurte sans nuire de l’expression qui blesse donc nuit ?

Une autre voie, qui ne peut qu’être évoquée ici, est toutefois ouverte pour penser le préjudice ni physique ni matériel qui est en cause dans certaines formes d’expression publique. Elle est notamment suggérée par d’autres types de « préjudice moral » reconnu par le droit : l’atteinte à l’honneur et l’atteinte à la réputation (qui nous rapprochent, précisément, de la diffamation). Si l’offense se définit toujours par l’effet produit sur la personne qui la subit, le préjudice produit par certains discours ou représentations publics peut en revanche être reconnu à partir de l’effet produit sur des tiers. Il peut, plus précisément, être reconnu par le fait qu’il modifie de façon dommageable la représentation que ces tiers ont de la personne qui, du coup, le subit. Dans cette optique, si les discours racistes peuvent parfois causer des préjudices, ce serait en tant qu’ils portent atteinte de façon problématique à la réputation ou encore à la dignité sociale des individus qui sont associés au groupe visé. De même, pour pouvoir affirmer que certaines œuvres pornographiques entraînent des préjudices, il faudrait montrer comment ils portent atteinte à la réputation ou à la dignité sociale des femmes. Ici encore, le risque d’extension illimitée est considérable, et cette conception implique dégager, entre autre chose, un critère clair et opératoire permettant de reconnaître ce qui constitue une atteinte préjudicielle à la réputation. Limiter ainsi aux atteintes à la réputation le préjudice ni physique ni matériel que peuvent parfois engendrer les actes expressifs présente au moins un avantage : elle évite de relier ce dernier aux émotions ressenties par la victime présumée, et fait en conséquence de la différence entre offense et préjudice une différence de nature plutôt que de degré.

Quelle que soit la voie que l’on privilégie pour l’élaborer, une théorie complète du préjudice associés aux actes expressifs est indispensable pour le distinguer nettement de l’offense. Elle est requise dès lors que l’on s’efforce de justifier l’étendue – et donc les limites – que l’on entend reconnaître à la liberté d’expression. Or seul cet effort peut porter la défense vivante et lucide de cette liberté, à laquelle nous invite Ruwen Ogien et dont il nous offre l’exemple.

==================

NOTES

- Ruwen Ogien, « Que reste-t-il de la liberté d’offenser ? », Libération, 9 janvier 2015 (http://liberationdephilo.blogs.liberation.fr/2015/01/09/que-reste-t-il-de-la-liberte-doffenser).[↩]

- Ibid.[↩]

- Ruwen Ogien et Christine Tappolet, Les concepts de l’éthique. Faut-il être conséquentialiste ?, Paris, Hermann, L’avocat du diable, 2009, p. 9. Cet ouvrage fut le premier à paraître chez l’Avocat du diable,une collection de philosophie normative contemporaine portée par de jeunes chercheurs. Qu’il nous soit permis de remercier ici les auteurs, et tout particulièrement Ruwen Ogien pour sa confiance et ses encouragements. La bienveillance qu’il a, au-delà de ce cas, toujours témoignée aux étudiants et aux jeunes philosophes, rendant possible le dialogue amical là même où s’affrontent des points de vue opposés, a joué un rôle important dans l’essor récent des recherches dans ce domaine en France.[↩]

- Ibid., p. 11.[↩]

- Ibid., p. 11.[↩]

- Ruwen Ogien, La liberté d’offenser, Paris, La Musardine, 2007, p. 15.[↩]

- Ruwen Ogien, Penser la pornographie, Paris, PUF, 2003.[↩]

- Ruwen Ogien, L’éthique aujourd’hui, Paris, Gallimard, 2007.[↩]

- Ruwen Ogien, La panique morale, Paris, Grasset, 2004.[↩]

- La liberté d’offenser, op. cit., p. 15.[↩]

- Ibid., p. 18.[↩]

- Ibid., p. 18.[↩]

- Ibid., p. 18-19.[↩]

- Ibid., p. 19. [↩]

- Ibid., p. 107.[↩]

Copyright 2014

Copyright 2014Charles Girard

Charles Girard est maître de conférences en philosophie à l'université de Lyon et à l'Institut de Recherches philosophiques de Lyon. Ses recherches s’inscrivent en philosophie politique, en philosophie du droit et en philosophie des sciences sociales. Elles portent en particulier sur les théories de la démocratie et les droits fondamentaux. Il dirige actuellement le programme de Recherche Egalibex (Liberté d'expression et égalité de participation).