Razan Zaitouneh : Une dissidente de Syrie

Photo DR

Photo DR

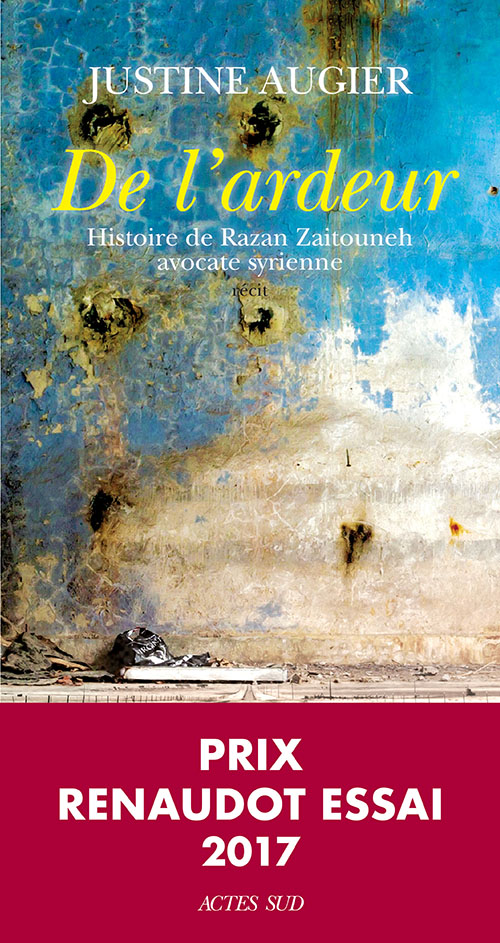

A propos de : Justine Augier, De l’ardeur. Histoire de Razan Zaitouneh, avocate syrienne, Arles, Actes Sud, 2017.

Depuis le 9 décembre 2013, on n’a plus de nouvelles de Razan Zaitouneh, figure de la révolution syrienne, enlevée, selon toute vraisemblance, par les islamistes du groupe Jaish-al-Islam1. C’est son histoire que Justine Augier raconte dans De l’ardeur. Elle a découvert l’existence et le visage de Razan Zaitouneh dans une séquence d’Our Terrible Country, un documentaire de Ziad al-Homsi et Mohammad al-Atassi qui présente « une certaine opposition syrienne, celle qui souhaitait en finir avec toute forme d’oppression, religieuse comprise » (De l’ardeur, p. 8). De l’empreinte laissée en son auteure par cette « apparition fulgurante » (Ibid.), De l’ardeur est le témoignage – et le témoignage réussi. D’un bout à l’autre de son livre, Justine Augier parvient à faire partager au lecteur son intérêt pour la personne véritablement inspirante de Razan Zaitouneh. Celle-ci ne rappelle pas seulement, comme pour l’un des témoins de sa vie rencontré et cité par Justine Augier, « ces images de dissidentes d’Europe de l’Est : frêle, blonde et pâle, avec un côté un peu romantique » (p. 25) : elle apparaît comme une incarnation contemporaine de ce qu’a pu représenter la dissidence en ses figures les plus marquantes. De l’ardeur n’est pas un livre pour les cyniques, à la petite ou la grande semaine, ces maîtres d’un sentiment dont Justine Augier écrit qu’il « baigne l’époque », et « dont [elle a] compris tardivement l’importance de montrer que l’on sait faire preuve, au moins un peu, si l’on souhaite être pris au sérieux » (p. 12). Pour écrire ce livre, il lui a fallu surmonter la tentation du cynisme, passer outre l’idée « qu’il aurait été plus simple d’écrire sur n’importe quel salaud que sur Razan » (p. 13). Il n’en a que plus de prix.

On aura compris que De l’ardeur n’est pas une biographie dans l’acception ordinaire du terme – ne serait-ce qu’en raison de l’incertitude quant au sort de Razan Zaitouneh. Les quatre parties du livre de Justine Augier suivent la trajectoire de l’activiste syrienne, avec pour césures le commencement de la révolution au mois de mars 2011, le passage de Razan Zaitouneh de Damas à Douma2 à la fin du mois d’avril 2013, et sa disparition. Justine Augier s’appuie sur de nombreux témoignages, qu’elle cite parfois longuement. Mais davantage qu’elle n’enchaîne et articule des faits et leur explication, elle nous restitue3 par touches, avec une empathie évidente et pleinement assumée, le sens et la dynamique d’un engagement : celui de Razan Zaitouneh.

Un engagement d’autant plus remarquable qu’il apparaît comme hautement improbable au regard du contexte familial et politique dans lequel elle a grandi : « une famille conservatrice et religieuse, imprégnée de la logique patriarcale qui baigne la société syrienne et réserve aux jeunes filles une place modeste » (p. 42), une Syrie rendue socialement et politiquement « atone » (p. 36) par la violente répression du début des années 19804. Il se concrétise avec la participation de la toute nouvelle avocate à la création, au début des années 2000, de l’Association syrienne des droits de l’homme, sous la direction de l’opposant Haytham-al-Maleh, qui est aussi l’avocat dans le cabinet duquel Razan Zaitouneh a été stagiaire avant d’être admise au barreau. Il est un membre de « la vieille garde de l’opposition syrienne » (p. 46), avec laquelle Razan Zaitouneh entre alors en contact5. En tant que membre de l’association, Razan Zaitouneh défend des personnes déférées devant la Haute cour de la sûreté de l’État, qui juge les infractions politiques. Elle va surtout se lancer dans un vaste travail d’enquête sur ces personnes, sur leur parcours ; elle va, pour cela, rencontrer leurs familles ; ce faisant, elle acquiert, selon Justine Augier, « un savoir hors norme de la société syrienne » (p. 53), et rassemble les pièces d’une sorte de contre-histoire de la Syrie. Ce travail la conduit jusque dans les familles de la nouvelle génération d’islamistes qui naît et croît « dans les années 2000 [et] trouve […] ses racines dans les classes populaires rurales ou urbaines pauvres » (p. 66-67). Elle pointe du doigt le fait que « ce groupe socio-confessionnel […] est la cible systématique du régime depuis le début de la guerre en Irak » (p. 67), avec une prescience remarquable des potentialités mortifères de cet acharnement. En s’immergeant dans l’univers à la fois populaire et très religieux dont sont issus les militants islamistes, en s’efforçant de le connaître, de le comprendre, elle témoigne d’une authentique sensibilité démocratique, en même temps que d’une grande lucidité politique. La révolution de 2011 n’interrompt pas le travail entamé par Razan Zaitouneh. La violence déchaînée par le régime assadien en réponse à sa contestation populaire fait de nombreuses victimes dont il faut conserver la mémoire, et Razan Zaitouneh s’y emploie. Dans un article intitulé « Les compteurs de morts ne pleurent pas », que cite Justine Augier, elle dit d’elle-même : « Je documente la mort » (p. 169). De même qu’elle combat ainsi la répression comme elle la combattait avant la révolution6, elle lutte encore et toujours contre la destruction de la société syrienne poursuivie par le régime assadien. À Douma, écrit Justine Augier, « elle continue […] de vouloir lier la ville et sa banlieue, les classes moyennes et libérales aux classes pauvres et religieuses – une envie de lien qui apparaît comme le négatif exact de la fragmentation orchestrée par le régime » (p. 199).

C’est aussi de ce régime, de la révolution qui a fait naître l’espoir de sa chute, et de la tragédie de cette révolution que Justine Augier nous parle en écrivant sur Razan Zaitouneh. Un régime, on vient de l’indiquer, s’acharnant à rendre et maintenir passive, en face de lui, la société ; à la rendre incapable de toute action en y instillant la défiance et la crainte ; un régime dont l’appareil répressif reçut les leçons de véritables experts : « après la Seconde Guerre Mondiale, Alois Brunner, officier SS ayant travaillé avec Eichmann, a trouvé refuge à Damas où il a fait carrière auprès des services secrets. Il y a enseigné des méthodes de torture pratiquées par la Gestapo aux jeunes membres des renseignements, avides de découvertes » (p. 203)7. La révolution syrienne, ce fut d’abord la libération de la peur entretenue par ce régime et son appareil répressif. C’est en tout cas ce que Justine Augier entend dans les témoignages qu’elle a pu recueillir, et, bien sûr, dans les écrits de Razan Zaitouneh. Celle-ci, à propos des manifestations par lesquelles a commencé la révolution syrienne, a cette formule extraordinaire : « Pour la première fois de ta vie, tu peux entendre ta voix » (p. 114). Pour qualifier les émotions suscitées par cette expérience de libération, Justine Augier emploie le terme de joie – une joie que n’altère pas, pas encore, la répression des manifestations. Cette joie, elle dit en avoir observé la rémanence chez les Syriens qu’elle a vus se souvenir des manifestations – avant que, « plus ou moins ou moins rapidement, la peur vien[ne] contaminer le souvenir » (p. 124).

Car la peur est(re)venue, irrémédiablement, avec la violence – et la révolution est devenue tragédie. C’est le mot par lequel Justine Augier définit la chute d’Alep, et c’est aussi celui qui convient pour qualifier son récit de la révolution syrienne, où l’on finit par percevoir comme une fatalité en marche8. Ce récit est, en fait, celui d’une double tragédie, ou d’une tragédie à deux visages : le dévoiement et l’étouffement de la révolution à l’intérieur de la Syrie ; son occultation à l’extérieur. Dévoyée, étouffée, la révolution l’est, peu à peu, par la violence déchaînée du régime, les déchirements de l’opposition, les atermoiements de la communauté internationale, la montée en puissance des djihadistes. Ces djihadistes, leur sauvagerie a fini, comme le rappelle Justine Augier, par littéralement éclipser, aux yeux de l’extérieur – à nos yeux – celle du régime, par « [effacer] la violence qui les a nourris » (p. 10) – et par faire oublier le soulèvement contre cette violence. De cette occultation, Razan Zaitouneh était consciente. Dans un article consacré aux sévices que le « terrible lieutenant-colonel Maan[,] surnommé Abou al-Mat (Père la mort) » (p. 235), a fait endurer à cinq détenus de la prison de Harasta, elle écrit : « Les médias occidentaux ont récemment diffusé des images de groupes djihadistes pratiquant des exécutions à l’aide d’armes légères, expression suprême de la barbarie. Cependant, personne ne fait circuler les images du lieutenant-colonel Père la mort accrochant un sac rempli d’eau au pénis d’un détenu avant de se mettre à le torturer. Personne n’a vu les photos du lieutenant-colonel Père la mort vidant la poudre contenue dans une balle sur la poitrine d’un détenu avant d’y mettre le feu » (p. 235-236)9.

Sur le chemin du retournement de la révolution en tragédie, l’année 2013 est l’année terrible. Selon Yassin al-Hahj Saleh, que cite Justine Augier, « l’expérience révolutionnaire et les institutions révolutionnaires sont mortes cette année-là. Le régime a utilisé les armes chimiques, il y a eu le deal [proposé par les Russes, et accepté par les Américains, pour la neutralisation de ces armes], le coup d’État en Égypte, la montée de Daech et de Jabhat al-Nosra. […] Après l’été 2013, il n’y avait plus de bonnes façons d’agir pour les gens comme nous mais on ne pouvait pas se résoudre à admettre que c’était terminé. En arabe, on dit qu’on entre dans le mur » (p. 221). De tous les événements de cette année funeste, l’attaque chimique du 21 août sur la Ghouta, dans l’expérience qu’en fit Razan Zaitouneh (et qu’elle ne fut certainement pas la seule à faire), apparaît comme le point de rencontre de la rage exterminatrice du régime assadien, et de l’éloignement de l’étranger – occidental, tout particulièrement. Justine Augier rapporte le saisissement de la jeune femme et de ses camarades devant l’importance du massacre, le nombre des victimes ; elle rapporte également leur inlassable activité pour, au plus vite, rassembler les preuves de ce qui s’est passé. Puis, le 23 août, Razan Zaitouneh, à l’invitation de l’émission américaine indépendante Democracy Now, témoigne de la réalité du massacre, et de la responsabilité du régime dans ce massacre. Elle n’est pas seule à prendre la parole. On lui a donné pour contradicteur « Patrick Cockburn, un journaliste irlandais familier du terrain syrien » (p. 213). Très vite, ainsi que le raconte Justine Augier, la conviction de Razan Zaitouneh qu’un événement terrible a eu lieu et qu’il faut le proclamer à la face du monde pour que celui-ci comprenne « que le régime est prêt à tout » (p. 215 – c’est une citation de ses propos) se heurte aux questions de la journaliste qui l’interroge sur les preuves dont elle dispose de la responsabilité du régime dans l’attaque, puis au scepticisme tranquille de Cockburn, à sa « façon habile de semer le poison du soupçon, l’air de rien » (Ibid.). En répondant à son contradicteur, elle laisse échapper une affirmation dans laquelle, selon Justine Augier, il faut voir une manifestation absolument sincère du « pessimisme le plus profond » (p. 216) quant aux suites de l’attaque du 21 août, et de sa dénonciation : « Le régime sait bien que la ligne rouge d’Obama est un énorme mensonge » (Ibid.). Mensonge avéré.

Pour Justine Augier, ces mots désillusionnés, prononcés alors même qu’elle s’exprime pour le monde sur les exactions du régime assadien, montrent dans quel « état de tension extrême » se trouve Razan Zaitouneh qui « le jour la nuit, […] passe son temps à osciller entre espoir et désespoir » (Ibid.). Tout au long des pages qu’elle consacre à l’activité de Razan Zaitouneh dans la révolution syrienne, Justine Augier nous montre son obstination à poursuivre sa tâche, malgré la répression toujours plus grande, malgré la violence toujours croissante, dont il lui faut en quelque sorte, à chacun de leurs accès, « remonter », comme on remonte à la surface de l’eau après avoir failli s’en aller par le fond ; malgré les erreurs, les divisions, les égarements de l’opposition. Jusqu’au bout, elle s’efforce de contribuer à maintenir la révolution, à la faire vivre, à la rendre crédible. À Douma, « frappée par la façon dont certains groupes armés utilisent leurs ressources financières pour tenter de mettre en place des services publics », elle « s’intéresse à [leur] organisation parce qu’elle sait bien que c’est là le dernier espoir de la révolution, qu’il faut que ça marche, qu’il faut que la vie s’organise dans les zones libérées » (p. 195-196). De même qu’elle a recensé et dénoncé les différentes manières dont le régime assadien a porté atteinte aux droits humains, avant et durant la révolution, elle « traque les violations commises par l’opposition qui plagie les crimes du régime au nom de la révolution » (p. 201). Elle rédige un rapport sur ces violations dans les tribunaux et les prisons des groupes de l’opposition, et le communique à ces groupes, avec l’espoir « qu’un tel travail puisse modifier le cours des choses » (Ibid.). Quand bien même la révolution, cet événement vers lequel il semble que toute sa vie militante ait tendu, a pris les allures d’une épreuve, elle continue – pour reprendre le verbe qu’elle employait en conclusion de ses remerciements pour le prix Politkovskaïa. Son dernier article avant sa disparition a pour titre « Trois jours d’espoir » et « raconte comment, pendant trois jours, tandis que les forces de l’opposition se battaient pour rouvrir une route et désenclaver la Ghouta, tout le monde à Douma a su renouer avec l’espoir » (p. 251). De la longue citation qu’en donne Justine Augier, je retiendrai les dernières lignes : « La route qui s’ouvre devant nous est encore longue, toujours semée d’obstacles et d’embûches. Elle reste fermée et ce qui se trouve de l’autre côté demeure inconnu – ce qui se trouve au-delà du siège, de la révolution, de la guerre. / C’est un rêve qui nous lie tous, comme si nous formions une longue chaîne humaine, chacun portant une pioche sur l’épaule, marchant sur la route d’un pas lent mais régulier. Quel bonheur éprouveront ceux qui parviendront au bout » (p. 252-253). C’est le langage d’une résistante, pour qui la tragédie n’est pas nécessairement le dernier mot de l’Histoire.

Plutôt, donc, comme l’écrit Justine Augier en conclusion de son livre, avoir fait « le choix d’écrire sur [Razan Zaitouneh] que sur un salaud », « parce que là se trouve, au creux même du tragique, la possibilité d’une consolation » (p. 315). Consolation, et même réassurance, inspiration, dont Justine Augier semble avoir éprouvé davantage que la possibilité en allant à la recherche de Razan Zaitouneh, dont la trajectoire est entrée en résonance avec la sienne, avec ses engagements et ses déceptions. Dans le cours de son livre, nous apprenons qu’après le 11 septembre 2001, Justine Augier a travaillé, avec foi, pour une organisation humanitaire en Afghanistan ; que l’invasion américaine de l’Irak en 2003, les mensonges de Colin Powell devant le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, deux années passées dans une agence de ces mêmes Nations-Unies à Vienne ont érodé cette foi. Elle écrit : « j’ai commencé à pouvoir me retourner sur une perspective, à faire la somme des expériences de candeur trompée, à en concevoir de l’amertume, à me laisser gagner par la méfiance et l’incrédulité, qui emmurent l’idéalisme et le sérieux, le vouent au sarcasme et à l’ironie » (p. 59) – à connaître, en somme, la tentation du cynisme que j’ai mentionnée au début de cette recension, qu’il lui a fallu surmonter pour écrire sur Razan Zaitouneh, et qu’elle a pu surmonter en écrivant sur Razan Zaitouneh : « je l’imagine encore à l’œuvre, une fois la nuit venue, comme dans les films américains, fumant beaucoup et buvant du café jusqu’à pas d’heure. Et de façon confuse je me projette dans ce vieux rêve que je sens encore vibrer quelque part, me titiller, la femme au travail, le labeur et les cendriers qui débordent, l’effort, la tête bien faite à l’œuvre. […] On est à plusieurs, ensemble on passe au-dessus de la fatigue, on s’en défait, on est porté par la dignité de la tâche, rien ne peut nous arrêter » (p. 92). Et c’est ainsi que De l’ardeur est, me semble-t-il, une invitation faite au lecteur à se retremper moralement, à son tour, à l’exemple de Razan Zaitouneh.

==================

NOTES

- Ont disparu en même temps qu’elle son époux Wael Hamadeh, Samira Khalil, épouse d’une autre figure de l’opposition démocratique syrienne, Yassin al-Haj Saleh, et Nazem Hamadi. [↩]

- Ville proche de Damas et qui se situe dans la zone dite de la Ghouta orientale. [↩]

- Elle-même emploie le verbe rconstituer en ouverture de son livre. [↩]

- Pour des détails sur les circonstances et la nature de cette répression, on pourra se reporter au livre de Michel Seurat, Syrie. L’État de barbarie, Paris, Presses Universitaires de France, 2012 (première publication : 1989). [↩]

- Parmi les membres de cette vieille garde, il y a Yassin al-Haj Saleh, que Razan Zaitouneh interroge à propos de ses années de prison avec une franchise et une acuité remarquables dans un entretien inédit de 2009, publié en français sous le titre « C’est en prison que je me suis libéré, et que j’ai fait ma révolution », dans : Yassin al-Haj Saleh, Récits d’une Syrie oubliée. Sortir la mémoire des prisons, traduit de l’arabe par Marianne Babut et Nathalie Bontemps, Paris, Les Prairies ordinaires, 2015, pp. 189-222. [↩]

- Combat que poursuivent actuellement, dans la Ghouta orientale assiégée, les membres du Centre de documentation des violations en Syrie, dont Razan Zaitouneh fut l’une des fondatrices – je renvoie sur ce point à l’article de Laure Stephan, « Dans la Ghouta orientale sous les bombes, tenir le journal du martyr des civils », paru dans Le Monde du 21 mars 2018. [↩]

- Justine Augier rappelle (son livre me l’a appris) qu’il existe un témoignage, d’une force selon elle comparable à celle des œuvres de la littérature concentrationnaire, sur la violence extrême exercée par cet appareil répressif, bien avant mars 2011 : La Coquille, de Moustafa Khalifé (traduit de l’arabe par Stéphanie Dujols et publié par Actes Sud en 2007). Moustafa Khalifé a fait partie de l’opposition d’extrême-gauche au régime assadien. Arrêté une première fois en 1979, il le fut de nouveau en 1982, pour n’être libéré qu’en 1994. Il fut emprisonné à Palmyre. Justine Augier cite longuement son livre « afin que voyagent certaines images de cet underworld qui, de façon diffuse, imprègnent tant l’imaginaire syrien, qui participent de la peur de tous et de la colère longtemps bâillonnée d’un grand nombre ». Elle ajoute : « Il faut poser, établir la noirceur que certains tentent à présent de gommer » (p. 159). [↩]

- Ce que l’on perçoit également dans le livre admirable et poignant de Samar Yazbek Les Portes du néant (traduit de l’arabe par Rania Samara et publié chez Stock en 2016). [↩]

- Justine Augier suggère qu’en écrivant ces lignes, Razan Zaitouneh veut faire ressortir la continuité entre la violence du régime et la violence djihadiste. De cette continuité témoigne un article récent du Monde, de Laure Stephan, à propos des prisons du groupe Jaish-al-Islam dans la Ghouta orientale – le groupe tenu pour responsable de la disparition de Razan Zaitouneh. Voir « Les prisons rebelles de la Ghouta commencent à livrer leurs secrets », dans Le Monde du 29 mars 2018 (le nom du groupe djihadiste y est orthographié « Jaych Al-Islam »). [↩]

Jean-Baptiste Mathieu

Jean-Baptiste Mathieu est un ancien élève de l’Ecole normale supérieure (Ulm). Professeur agrégé de lettres modernes, il enseigne actuellement au Lycée Marcel Pagnol d’Athis-Mons. Il est rédacteur en chef de la rubrique « Critiques » au sein de la rédaction de la revue Raison publique.